Брус построить эпюру продольных сил

Построение эпюр продольных сил — формулы, условия и примеры решения задач

Построение эпюр продольных сил – это решение статически определимой задачи. Производится для выявления картины нагрузки упругого тела. Вернее, уточнения ее схематизации.

Необходимо для определения наиболее напряженного, так называемого «опасного» сечения. Затем методами сопромата (сопротивления материалов) проводится анализ с прогнозированием перемещений элементов конструкции.

Но всему свое время. Сначала немного о терминах.

Основные понятия

Брусом (балкой) называют тело, вытянутое вдоль оси. То есть длина преобладает над шириной и высотой.

Если имеются только осевые (продольные) силы, то объект подвергается растяжению/сжатию. В этом случае в материале возникают только нормальные поперечному сечению силы противодействия и тело считают стержнем.

Статическая определимость подразумевает достаточность схемы для установления внутренних усилий противодействия. Участок – часть балки с неизменным сечением и характерной нагрузкой.

Правила построения учитывают знаки усилий. Растягивающие принимают положительными, сжимающие – отрицательными.

В системе СИ силы измеряются в ньютонах (Н). Длины в метрах (м).

Что такое эпюра продольных сил

Показывает, какой силой (в нашем предположении нормальной) загружен каждый участок. По всей длине стержня. Иначе говоря, эпюра – наглядное графическое изображение изменения нагрузки по всей длине конструкции.

Как построить эпюру продольных сил

Используется метод сечений. Балка виртуально рассекается на каждом участке и ищется противодействующая N. Ведь задача статическая.

Сопротивление рассчитывается по формуле:

где:

Fl – действующие на участке l силы (Н);

ql – распределенные нагрузки (Н/м).

Порядок построения:

1. Рисуется схема балки и механизмов закрепления;

2. Производится разделение на участки;

3. Для каждого рассчитывается N с учетом знаков. Если у балки есть незакрепленный конец, то начинать удобнее именно с него. В противном случае считается реакция опор. И оптимальнее выбирать сечение с меньшим количеством действующих факторов:

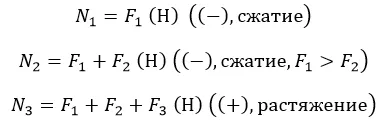

Нетрудно заметить, что последнее уравнение дает еще и реакцию опоры;

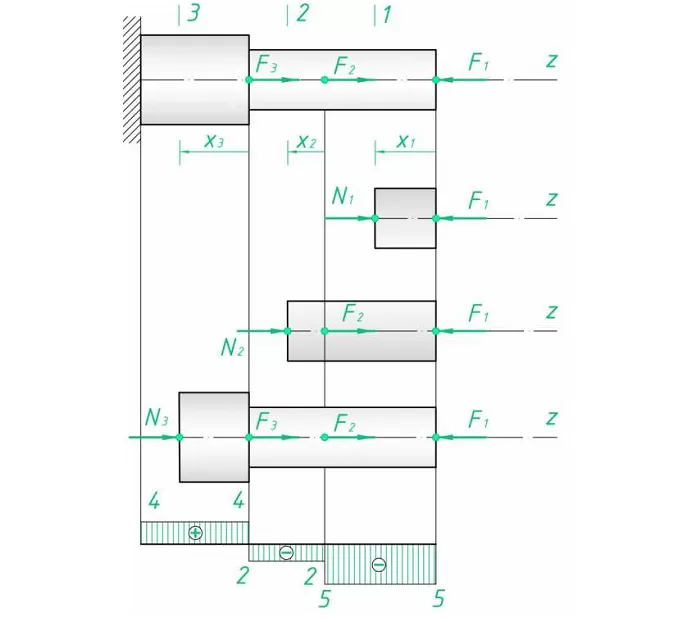

4. Параллельно оси стержня намечается база эпюры. Положительные значения масштабировано проставляются выше, отрицательные – ниже. Эпюру наглядно совмещать с расчетной схемой. Итоговый результат и промежуточные сечения показаны на рис. 1.

Рис. 1. Эпюра продольных сил

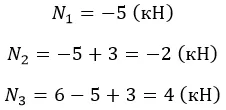

Рассмотрим случай:

F1 = 5 (кН);

F2 = 3 (кН);

F3 = 6 (кН).

Вычислим:

Проверить эпюру можно по скачкам: изменения происходят в точках приложения сил на их величину.

Пример построения эпюр и решения задач

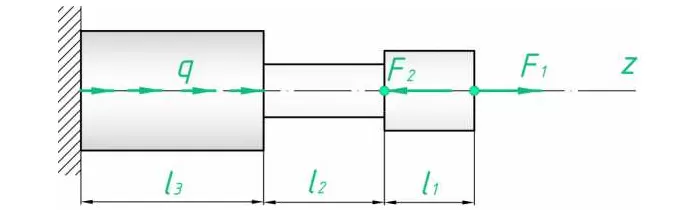

Построить эпюру сил для следующего случая (рис. 2):

Рис. 2

Дано:

Решение.

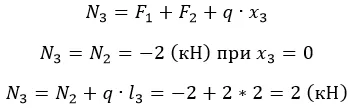

Разбиение на участке вполне очевидно. Найдем сопротивление на выделенных:

Распределенная нагрузка зависит от длины, на которой приложена. Поскольку нарастает линейно, значение N2 будет постепенно увеличиваться/уменьшаться в зависимости от знака q.

Эпюра такого вида усилия представляет собой прямоугольный треугольник с катетами l3 и ql3 (в масштабе). Поскольку распределение линейно.

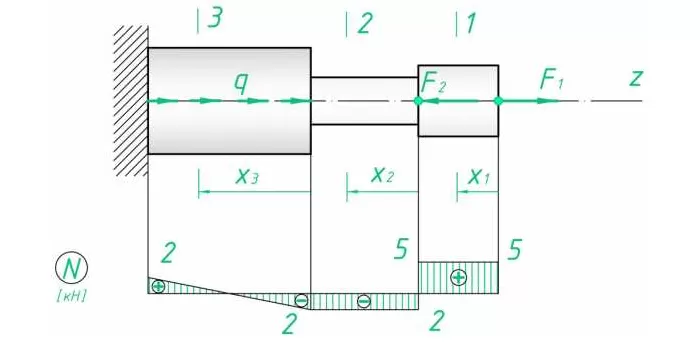

По полученным данным строим эпюру (рис. 3).

Рис. 3

Заключение

Приведенный алгоритм является предварительным этапом в расчете модели на прочность. «Слабое» место находится уже с учетом площади поперечного сечения.

В сети имеются онлайн сервисы для помощи в расчетах при вычерчивании. Но стоит ли ими пользоваться, если процедура настолько проста? Если не запутаться в знаках, конечно. Это самая распространенная ошибка.

Источник

Примеры построения эпюры продольных сил

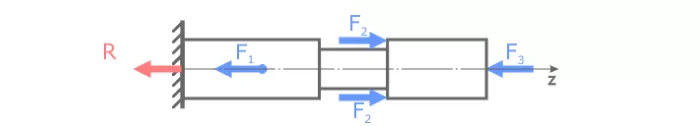

Рассмотрим брус, нагруженный внешними силами вдоль оси. Брус закреплен в стене (закрепление «заделка») (рис. 20.2а).

Делим брус на участки нагружения.

Участком нагружения считают часть бруса между внешними силами.

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 177

На представленном рисунке 3 участка нагружения. Воспользуемся методом сечений и определим внутренние силовые факторы внутри каждого участка.

Расчет начинаем со свободного конца бруса, чтобы не определять величины реакций в опорах.

Участок 1: ∑ Fz = 0; —3F + N 1 = 0; N 1 = 3F. Продольная сила положительна, участок 1 растянут.

Участок 2: ∑ Fz = 0; -3F + 2F + N 2 = 0; N 2 = F . Продольная сила положительна, участок 2 растянут.

Участок 3: ∑ Fz= 0; -3F + 2F + 5F — N3 = 0; N 3 = 4F . Продольная сила отрицательна, участок 3 сжат. Полученное значение N 3 равно реакции в заделке.

Под схемой бруса строим эпюру продольной силы (рис. 20.26).

Эпюрой продольной силы называется график распределения продольной силы вдоль оси бруса.

Ось эпюры параллельна продольной оси.

Нулевая линия проводится тонкой линией. Значения сил откладывают от оси, положительные — вверх, отрицательные — вниз. В пределах одного участка значение силы не меняется, поэтому эпюра очерчивается отрезками прямых линий, параллельными оси Oz .

Правило контроля: в месте приложения внешней силы на эпюре должен быть скачок на величину приложенной силы.

178 Лекция 20

На эпюре проставляются значения Nz . Величины продольных сил откладывают в заранее выбранном масштабе.

Эпюра по контуру обводится толстой линией и заштриховывается поперек оси.

Изучая деформации при растяжении и сжатии, обнаруживаем, что выполняются гипотеза плоских сечений и принцип смягчения граничных условий.

Гипотеза плоских сечений заключается в том, что поперечное сечение бруса, плоское и перпендикулярное продольной оси, после деформации остается плоским и перпендикулярным продольной оси.

Следовательно, продольные внутренние волокна удлиняются одинаково, а внутренние силы упругости распределены по сечению равномерно.

Принцип смягчения граничных условий гласит: в точках тела, удаленных от мест приложения нагрузки, модуль внутренних сил мало зависит от способа закрепления. Поэтому при решении задач не уточняют способ закрепления.

Напряжения при растяжении и сжатии

При растяжении и сжатии в сечении действует только нормальное напряжение.

Напряжения в поперечных сечениях могут рассматриваться как силы, приходящиеся на единицу площади.

Таким образом, направление и знак напряжения в сечении совпадают с направлением и знаком силы в сечении (рис. 20.3).

Исходя из гипотезы плоских сечений, можно предположить, что напряжения при растяжении и сжатии в пределах каждого сечения не меняются. Поэтому напряжение можно рассчитать по формуле

где Nz— продольная cила в сечении; А — площадь поперечного сечения.

Величина напряжения прямо пропорциональна продольной силе и обратно пропорциональна площади поперечного сечения.

Нормальные напряжения действуют при растяжении от сечения (рис. 20.4а), а при сжатии к сечению (рис. 20.46).

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 179

Размерность (единица измерения) напряжений — Н/м2 (Па), однако это слишком малая единица, и практически напряжения рассчитывают в Н/мм2 (МПа):При определении напряжений брус разбивают на участки нагружений, в пределах которых продольные силы не изменяются, и учитывают места изменений площади поперечных сечений.

Рассчитывают напряжения по сечениям, и расчет оформляют в виде эпюры нормальных напряжений.

Строится и оформляется такая эпюра так же, как и эпюра продольных сил.

Рассмотрим брус, нагруженный внешними силами вдоль оси (рис. 20.5).

Обнаруживаем три участка нагружения и определяем величины продольных сил.

Участок 1: N 1 = 0. Внутренние продольные силы равны нулю.

Участок 2: N 2= 2F . Продольная сила на участке положительна.

Участок 3: N3= 2F-3F = — F . Продольная сила на участке отрицательна.

Брус — ступенчатый. С учетом изменений величин площади поперечного сечения участков напряжений больше.

Строим эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Масштабы эпюр могут быть разными и выбираются исходя из удобства построения.

180 Лекция 20

Примеры решения задач

Ступенчатый брус нагружен вдоль оси двумя силами. Брус защемлен с левой стороны (рис. 20.6). Пренебрегая весом бруса, построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

Решение

1. Определяем участки нагружения, их два.

2. Определяем продольную силу в сечениях 1 и 2.

3. Строим эпюру.

4. Рассчитываем величины нормальных напряжений и строим эпюру нормальных напряжений в собственном произвольном масштабе.

1. Определяем продольные силы.

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 181

Сечение 1. – N1 + F1= 0; N1 = F1= 100 кН.

Сечение 2. -80 — N 2 + 100 = 0; N 2= 100 — 80 = 20 кН.

В обоих сечениях продольные силы положительны.

Nz

2. Определяем нормальные напряжения σ = — .

A

Сопоставляя участки нагружения с границами изменения площади, видим, что образуется 4 участка напряжений. Нормальные напряжения в сечениях по участкам:

Откладываем значения напряжений вверх от оси, т. к. значения их положительные (растяжение). Масштаб эпюр продольной силы и нормальных напряжений выбирается отдельно в зависимости от порядка цифр и имеющегося на листе места.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении бруса при растяжении и сжатии?

2. Как распределяются по сечению силы упругости при растяжении и сжатии? (Использовать гипотезу плоских сечений.)

3. Какого характера напряжения возникают в поперечном сечении при растяжении и сжатии: нормальные или касательные?

4. Как распределены напряжения по сечению при растяжении и

сжатии?

5. Запишите формулу для расчета нормальных напряжений при

растяжении и сжатии.

6. Как назначаются знаки продольной силы и нормального напряжения?

7. Что показывает эпюра продольной силы?

8. Как изменится величина напряжения, если площадь поперечного сечения возрастет в 4 раза?

9. В каких единицах измеряется напряжение?

182 Лекция 21

ЛЕКЦИЯ 21

Источник

ЭПЮРЫ ПРОДОЛЬНЫХ СИЛ N И НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ σ

Эпюра продольных сил N — это график, показывающий, как изменяется продольная сила по длине бруса.

Пример 1. Построить эпюру продольных сил для бруса, нагруженного осевыми силами (рис. 2.2.5).

Для построения эпюры продольных сил проводим прямую, параллельную продольной оси бруса (базовая линия). Значение нормальных сил откладывают в выбранном масштабе и с учетом знаков (положительные силы откладываем вправо от базовой линии, а отрицательные — влево) на уровне соответствующего участка. Участком считается расстояние от силы до силы, т.е. границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы. В нашем примере у бруса три участка: АВ, ВС и CD.

Штриховка эпюр означает величину продольной силы в любом сечении бруса, проводится перпендикулярно продольной оси стержня.

Рис. 2.2.5

Построение эпюр начинаем от свободного конца.

Применяя метод сечений, мысленно рассекаем брус на участке АВ (сечение I—I) и отбрасываем его верхнюю часть. Рассмотрим равновесие оставшейся нижней части: ‘ZFz = F] — У, = 0;

Nx = Fv Поскольку Fx направлена от сечения, то N{ = Fx = 25 Н. На всем участке АВ продольная сила положительна (так как участок растягивается). Откладываем ее в масштабе вправо от базовой линии. Далее проводим сечение II—II на участке ВС, мысленно отбрасываем верхнюю часть бруса и рассматриваем равновесие нижней части:

Продольная сила N2 отрицательная и направлена к сечению. Аналогично определяем значение продольной силы в сечении III—III на участке CD:

Продольная сила N3 направлена от сечения, т.е. является растягивающей. Итак, продольная сила А в любом сечении равна алгебраической сумме продольных сил, действующих по одну сторону от сечения.

Пример 2. Для бруса со ступенчато-переменным сечением построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений (рис. 2.2.6).

Эпюра нормальных напряжений а — это график, показывающий, как изменяется напряжение по длине стержня. Правило знаков такое же, как у продольной силы: напряжение положительное — растяжение, напряжение отрицательное — сжатие.

Вопрос об определении нормальных напряжений связан с расчетом бруса на прочность.

При построении эпюры продольных сил участка считается расстояние от силы до силы (в нашем примере четыре участка: АВ, BD, DK, KL).

гг „ (

При построении эпюры нормальных напряжении I с = — I

участком является либо расстояние между силами, либо расстояние между силами и тем местом, где изменяется площадь поперечного сечения (в нашем примере шесть участков: АВ, ВС, CD, DE, ЕК, KL).

Для построения эпюры продольных сил мысленно рассекаем участок АВ по сечению I—I. Верхнюю часть отбрасываем и рассматриваем равновесие нижней части:

F{ и Nx направлены к сечению, т.е. участок АВ сжимается.

Рис. 2.2.6

На участке ВС в сечении II—II продольная сила N2 равна алгебраической сумме внешних продольных сил, лежащих ниже этого сечения, N2 = — F{ + F2 = —10 + 15 = 5 Н. На участке CD для эпюры продольных сил никаких изменений не произошло: алгебраическая сумма сил осталась та же: N3 = N2 = 5 Н.

Рассекаем участок DE. Продольная сила N4 равна алгебраической сумме сил —Fx + F2 — F3 = —10 + 15 — 30 = -25 Н. На участке ЕК продольная сила N будет такая же, как на участке DE, т.е. существует только перепад сечения, а сила не приложена, N5 = N4 = — 5 Н.

На участке KL в сечении VI—VI продольная сила 7^ = —10+15 — — 30 + 45 = 20 Н.

Все значения продольных сил Nоткладываем на эпюре.

Скачок на эпюре N находится в том сечении, где приложена сосредоточенная сила, и происходит на величину и в направлении этой силы. Так, в сечении, где приложена сила F{, — скачок от нуля на 10 Н в отрицательную сторону. В том сечении, где действует сила Е2 — скачок в положительную сторону на 15 Н, в результате получим N2 = 5 Н. В сечении, где приложена сила Fv — скачок в отрицательную сторону на величину силы Е3 = —30 Н, в результате на участках DE и ЕК имеем N = —25 Н. Последний скачок в сечении, где действует сила Е4, в положительную сторону на 45 Н, и jV6 = 20 Н. При построении эпюры нормальных напряжений надо учитывать, на какой площади поперечного сечения действует данная продольная сила.

Тогда:

По полученным данным строим эпюру нормальных напряжений а.

Пример 3. Стержень стоит на плоскости (рис. 2.2.7). Построить для данного стержня эпюры продольных сил N и нормальных напряжений а.

1. Рассчитаем сначала числовые значения продольных сил.

2. Определим направление этих сил.

Если продольная сила в сечении направлена к сечению, то происходит сжатие, если от сечения — растяжение. Разбиваем стержень на четыре участка: А В, ВС, CD, DE. Эпюру продольных сил N начинаем строить с участка АВ. Мысленно рассекаем этот участок сечением I—I, отбросив нижнюю часть, и рассматриваем равновесие верхней, оставшейся части. Внешняя сила F{ направлена к сечению (сжимающая), внутренняя сила N направлена

Рис. 2.2.7

также к сечению (сжимающая). Из условия равновесия XjF = О, —Fx + Nx = 0 определим Nx = F], откуда следует, что направление силы N{ выбрано верно, т.е. N] — отрицательная. Продольная сила на участке ВС в сечении II—II N2 = —F{, так как до этого сечения действует только сжимающая сила Fv Участок CD мысленно рассекаем сечением III—III и видим, что по одну сторону от сечения (выше этого сечения) действуют две силы: —F{ + F2 = N3, сила N3 растягивающая. На участке DE N4 = N3, так как по одну сторону от сечения IV—IV действуют эти же две силы — Fx + F2 = = N4, N4 = N3. По полученным данным строим эпюру продольных сил N.

Рассчитаем теперь значение нормальных напряжений:

По полученным данным строим эпюру нормальных напряжений о.

Источник

ïéñ§w§{ï̦ñZ½ÓxÓ3Ô_í¯Ölç¯T¢=³säÞ¿¾Ù¥--.%Ühx8ëfÏØÀY$ÇÉså¸ÓK%fZK6´lVlúSM?ÉfµÅ÷?ì¯Sì2®¤´

¬

-kå×vÁ¼jgØ{ØDyù~Å-/eó’9sÆY`ëýJÔëKÚaÌÝÖ¶yxÓ²Ò¼sW^dêQÝuÏÏ[7bÛº

¼`ÝU¡]¥^ô¶Á#Mx»æ}¯¶ÏhÖ¹>7½ZÝ«MZyÙÖ7h:Äh¯,éÞ¾©Ó±ÓÖmè3®Wk[¼ìÃѧ÷ïw_±#ݤ¶w 6g©Ùdï»Ý¶×ûÍd7˳ðàír»ëÿÍA~ÿÚ£FdRâwóL?jìv;d¼ä±CÌ-ö^ËÆncðæA۳ȧ#ýóv˺ü èå-É-T/¦qØä¼Í±ñÕo(àHìv%Þ~w’_Ь˽ù»w¦9&4¯Qç^µ ½j«ûÕ}é}c×?2ßGX¾Î`ù ¶µoyÁ»Õ^Þeö,¹~µíUS¿UR¿U(õ«;’uûç!:KAº8pÏÝ|ÈVÞ¶Ð!Ýiìà í¶µáO;:ÛzEZ÷*å>[¥î¢çK:mÅos§à9©;Àâ{µ¶ÊÛi+âK¦Üi+~ßM¶»þL§ÓVØW¦næWÝþÌQ÷CuÚ*ñB¶»î¹ÓV{î´ñu%çñý· ðX

endstream

endobj

4663 0 obj

>stream

hÞ4ÎË

0Ð_ÉÄL»,úPU

Ò

P(µ)6?¿3,Ͻ$w@KÁ

¶ÛñCxÙ}Ñ~)¨ºXËOKl»UL©ªÃ’bÚ÷kª)%H|2 ¨*$B &UºoÒH7Ñùxãݱæ½_»o§áé÷w~=?^~¤ÚIULTÛÏí¢¡2BghÉ0r»ÆÚ¿ 9Jp

endstream

endobj

4664 0 obj

>stream

hÞ225³T0P°±Ñw(q.I,I²Ý

LÌL2Avvúnùy%@Ñ°¨)HÄ1T0234ñÌH¡9c

10rÌ@3¨ÁEùÉÁ©%Ñú.nú!©%±vv 9#

endstream

endobj

4665 0 obj

>stream

hÞ,ÁÂ D

? @4ªm8Ùã ib¬Ê¡ï.e/7³3Ëå±%

é:Ú§wZí×ð-áJ¢wR

Cз¡¯Ö>Tç*KA©JCÅ¢Bù¢jÕ´¦`c¾Óé4P·LÍâçØïË´î¥æ/À £{6û

endstream

endobj

4666 0 obj

>stream

hÞ,Ë

Â0E%iR¡dSmÉÊb²ÄE¡ ÖHE?ßLÍj8÷pïæÐFºöùW÷ 1!|ERº¸FRP1`=m0:µÑq»U

ù

%õ^`ªk:9º7:êÓÔ.aNýÿØ;½Ï±i.íþk§²ßÖyc~ H)1Ô

endstream

endobj

4667 0 obj

>stream

hÞ4ËK

ḩN%EgQwÐòó

¿ÿpjÂHÛÒ.íéòçºEÄÐçi2X+àd=’RKQ¦1k_UX3¢.¨2+ÿì®´ù3uýHC|`1æ` Áª%

endstream

endobj

4668 0 obj

>stream

hÞ,̱

ÆñWñ

´KÍ@J×H·hp-züθí~ÿ´sB ïåübÊx`¥;åNh«5ï©òWÓ*FO0¡1°jd8B§øíòÜg®¸Ée²Ô÷> Æ=#2

endstream

endobj

4669 0 obj

>stream

hÞ22±°T0P°±Ñw(q.I,I²Ý

LÌL2Avvúnùy%@Ñ°¨)HÈ1qÌ¡c ÇÔ Ê1q`òSK¢õÜôCR+Jbíì º¸

endstream

endobj

4670 0 obj

>stream

hÞ4ÎA Ыp

MµMW6ÂÂĸ@BLSYôø2͸|ÿáKµç³¶

.¿òâ>!&Ä×0i¸¨ÕÙZ8®ep%¬’2JRÕçw©©÷[ª1Eðú4 !I

Í

! (¶ÆÐÓ£Kå

Ó¡Öã©»Áåt¦{ÆY0Aý 0 {9M

endstream

endobj

4671 0 obj

>stream

hÞ,Á

Â0D%°MH»BÉ¥ÚÒÅä P¬º~¾Ù²Ç7Qú(E#Úºò.«ÿÆ ~V(Ûº:ç

I

^

mµbÕÖ4=5ÈZI:0è

F1zÑû¥åÝi-Ég¼Ãtê!ä

aâ+w¸]sNt:.JH.8÷` [>stream

hÞ4Í=

0ЫômCZ¤ÖUl7qéª `ʨ¾×ãCS¢J§dzäÎ×I5ÍùK§«À[/n5¬p puÌ À3þy2ß×

z¢Îå¡-W ó&

endstream

endobj

4673 0 obj

>stream

hÞ4Ë

Â0E%wT(YøhéÊb²ÄEAk¤fÑÏ7SÇå¹;wÚHÂHÓÐ]~æɽCL Ca¼ªµô0ÎP@ue@ÕæW©©÷Kª!àµÎ

µB4CP AäBXöÿÖpáâ0åèR¹ÐaßRæBû1ÜÓöJÏÇÛ#Ex§%òW°ö+À im9′

endstream

endobj

4674 0 obj

>stream

hÞ,A

0E¯1RllWJE¡tPÚ;oÆfùÞç?’

hhã;®æë|`ø)!UQ¦éª56ê

9â©7¥@

2O]üP²Ö¶b@2Ô*Na£«òyZ£7î0;°a#÷

ínãsËÃBÖÿÖ» ·.

endstream

endobj

4675 0 obj

>stream

hÞ4ÏM

Â0à«äùiZ(ÙT[º²4Yâ» 5R³èñÍqùÍ#o2B60Ò¶´K¯´ÚðÕDhÆK4CO[lö¢Ár»µõéËÔ¹}

]3ç£D5¢*P!¡`¥Dìûÿ5 A áúiMÁÆ|¥Ó±§.nÄîF/çû3øÛ¸(Rá)Æü (ÿ;ì

endstream

endobj

4676 0 obj

>stream

hÞ4ÏK0à«ô}PZHH7(¤+eab iLX]p|;e5ßüG

¬a¤ih^auiö/gD(®SvNR #jH*1ô¸ÅÞÅ)BWï8J

ºð©:¹Zæîí

% Ò»¡d öKD>æ? i7kW:::ú-R»Lßî½ÑËéþô3eE}±]4)ð?Æü Á°CÀ

endstream

endobj

4677 0 obj

>stream

hÞ,Í=

Ã0à«ø¶UY¡`¯1

9~¤¢Mß{øp9ûåâò»Ü[ AW)~’KÚÚ?M*¢d&ÃC`H² h Ùý7Úùí÷yõ_ü)å` Ó&

endstream

endobj

4678 0 obj

>stream

hÞ4ÍM

0à«ômcZ¤+¶2ín

H·

Ç7Ì.ß{$ì;ãÌ0Øé¦%ÓFç%{OJv>â´7

¼è£

¤j

#8

@xÇ¡»

þZA¯èä´Ó÷ëuî¹Ò×®ãlK½éÒ#À +

endstream

endobj

4679 0 obj

>stream

hÞ4ÍM

0à«ômcZ)HWþleÚÝ0AºU,qfìtÑRèOç¥xOÎv>vâ´Ö’

¼è£

¤ê#8

@xÇ¡»

Þ½ éÇõ` ¢(Û

endstream

endobj

4680 0 obj

>stream

hÞ4ÍÁ

àWñ

C

A

E£:½3tû~ímÀú&)m`Á Áb¤!¬ù°HAÝÆów÷qɼGܲ/¥½ñËéþ#~®àR)J(@ä@Çxÿ` ¦2I

endstream

endobj

4695 0 obj

>stream

hÞ4ÏK0à«ô}ÐLH¢VËÂĸ@Ò±»àøÎв|3mÿ©PFÊVþíûFøA[hÃì

Ò ÆÆÐóËÔR¤Qí?º}¿uÕvá[YÀQKùL&lù:

twÚjÚ»5Ðv&w¥¥}ÐÛåùr#îÓÎðÎb(@9à°£ ³cÌ_ FÎ

endstream

endobj

4696 0 obj

>stream

hÞ4ÎÁ0àWÙllHbv

p8&ÆÅÄ3¸ï:ÊiùÚ®ý¥ÍÛïyåß~¶ßatfR1ü´Æ!`«±ÀrKjÕþbµïSUañ{ÚEÉ$q° dJr$(Rm]( ;o§áéëSÝùõüx¹·`=ÐNRD¨

¡7Èb=`Ì_ ‘8IÑ

endstream

endobj

4697 0 obj

>stream

hÞL_k0Å¿J7ä&Z(Bmg×uRe+>d.X±uß~71

=þιÇsodÆ ÆiX²@Ë%^ëNOå(keá*ÂÌ!MñóÍlK#µ¶%E·r=P«Ê©Üª»³Ä³Vì!àÄCdyà¶2òàú

ØÂÂl,(ñõŤëR.69®ÔÍà]/ññíó[Õv·]ÏBDÙwà Ñ ¿C æ4

Ϭ®µJ¯åø¢Úæb%àQóN6WFîe²LßNç

BWÀ4D8;7}Ûý>Tm¯®h¯~ÐA÷rx½¶S6p¿À){Ù+¼-òuQ$ (Lw_¯+ͤL}Á{=õ²sÒǼk«îìÚz54BFõïW¿£r³ö©ðñßiú’À Ür7

endstream

endobj

4698 0 obj

>stream

hÞ4ÎË

0Ð_ÉÄL*}(®*BéÂJ(Ú

ßMç^; EÉ2¶ÛñûÙ~Ñ~ÉVªâ§%46ªÆ

¦XÕþ0íû5Õ$>T塳EM*bÝ7q¤ýh]¸ñîXóÞ-·Óðtû;¿/7ÒírûQ»D¦BB@È@¨Ð

a4″O0b;ªþ ²M

endstream

endobj

4699 0 obj

>stream

hÞ4ÍË

Â0Ð_ÉäÑ$U(YøhéÊb²ÄE

Ak¤fÑÏwÆ&Ës/3W(Á#MC÷ñgû}@|5q¨ÎÆÐã:ÆUg9Zµñ uî*LQgT Å2$¢sô6¤+-uaI´ÆGØÝèåtû©ª _÷@U°ÈÉ ªô:cÌO ¡9

endstream

endobj

4700 0 obj

>stream

hÞ2252T0P°±Ñw(q.I,I²Ý

LÌL2Avvúnùy%@Ñ°¨)HÈ1qÌ¡JòSK¢õÜôCR+Jbíì 8·2

endstream

endobj

4701 0 obj

>stream

hÞ2252R0P°±Ñw(q.I,I²Ý

LÌL@2Avvúnùy%@Ñ°¨)HÈ1qÌ¡JòSK¢õÜôCR+Jbíì 93

endstream

endobj

4702 0 obj

>stream

hÞ,ÎM

0à«ä1c~(H6¶«Jã¢Pº°

¥6Åfáñ;£³

ß¼oÀ@)

QU²Nï´ï8EÂO9]PQ(÷ò´æ6ä1ÓÇ6(¡ôÉ8mj¶mÂueY@cS04*5cë·Ò/i

1ßdlä×,»y|Æzº»¼¯8Ñ!ݧ)ãöMïÿ ¢¨>stream

hÞ,1

À ¿âÔC/X%ÚJ´)B°®ðùÑpÝÎ,X0B çäÖ)fº¨³

²{/C{hØR~k§ F&ia°£(ïÒÛîéi

²ÔN§÷ Dö

endstream

endobj

4704 0 obj

>stream

hÞ,ÎM

Â0à«äù.J6Õ®,&AÔ

bÔ,z|gÚY

o^7Ê*Ë«*^çw^Âwâ’L9- »@H÷ü¼6¡àÇ6HfQ5ùS`ã6µÛ6@ºt$

Ñ VB,VÂÖ﨤_òR¹óþÔðÖ»yR½?Ýß.ÏWñn6Ig÷Mïÿ Û>stream

hÞ,ÎM

à à«x¢Bp6ÁUCuQ(]Ø

ÒÔºÈñ;YÉ7ÏáPBFºöéV÷

s,øñºá]@À*¡§-.>©¥ÀhHSïëTÕm u®Q¢D-¢(¡J¥DÔ~%ÓfóNÇú¸ejðýþØ;½¯8Cì»%á-Û7ù0 ¡V>stream

hÞ,Í1

0Ыômcé¤vÛMDº*Ho»ÙòþçÐgÁN/åB5¾sñ&` nÖì|_Äi%xèQRõ»@yã¨Oç>K£Í.ãlk{iOé` ,&

endstream

endobj

4707 0 obj

>stream

hÞ225²P0P°±ÑwÎÏÉ/

.HLNqÍÌRAvvú®%îÁ%% )÷`C3#¨[~^ P4$,j

r@s¨¢üäàÔhý 7ýÔ}ÏÜÄôTçXýÿ¤¬Ôd~Ï ^Cs¨;; x)

endstream

endobj

4708 0 obj

>stream

hÞ4ÏA Ыp`

Ô&

j®l¤ãbb¬Ê¢Çi¦Ë÷gh¨`uÍøûú) ~2.ÖòÓ:|ÂQç$SFÚøI9Ç-Õ»d>.Í®»

àbI(2´ (4PÍ~]¨èýaéÆcËÇ°&ÞÏþ;¿¯0a¹~VÉýÆÚ¿ Ó>stream

hÞ,ÎË

Â0Ð_ÉäÑ$vQ²ðÑÒÅd!XBA¬E?ß:Ës/Ãe*Ák~ȯ¼øOâk²BBuqÖÒùVL[¨jó»@ÂLÎ¥%)¬v

`A#Áà¤&lûF%>-i-¼ãöw~=?iÄú&dýÿ

Источник