Дом который построил берг

Усадьба Бергов: Дом миллионера в поселении Первомайское

Июнь 2019 года. Усадьба Бергов в поселении Первомайское. Фото: Патимат Абдурахманова

Июнь 2019 года. Усадьба Бергов в поселении Первомайское. Фото: Патимат АбдурахмановаНе каждый знает, что в поселении Первомайское жил один из богатейших промышленников России конца XIX — начала XX веков. Владелец золотых приисков на Урале Василий Берг построил два резных терема, которые стали местом встречи миллионеров Российской Империи. Историю примечательного дома и его хозяев отправился узнать корреспондент газеты «Новые округа».

Хозяин имения

Василий Берг, по происхождению дворянин, не считал себя представителем привилегированного сословия. Еще в молодости он заявил, что принадлежит к торгово-промышленному классу.

Резные колонны терема Павла Берга. Фото: Патимат Абдурахманова

Резные колонны терема Павла Берга. Фото: Патимат Абдурахманова

Капиталист владел приисками на Урале и стал известен в кругах буржуазии. Деловая хватка Василия Берга сделала его владельцем знаменитых металлургических заводов, успешность которых отметил ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев.

У Василия Берга было особенное пристрастие — коллекционирование «камешков». Юрий Бахрушин в своей книге «Воспоминания» писал, что во время одной поездки каждый раз, когда промышленник выходил на большой станции, то брал с собой маленький чемоданчик. На предложение отца Юрия Бахрушина оставить багаж в вагоне Василий Берг признался, что в нем он хранит камешки. На изумление собеседника дворянин ответил: «Каждый коллекционирует то, что его интересует. Вы вот театральную старину, Иван Абрамович Морозов — картинки, его двоюродный братец — гравюры, а я вот интересуюсь и коллекционирую камешки. Вещи портативные и благодарные — хлеба, как говорится, не простят и всегда в цене будут».

Затем Василий Берг приоткрыл свой чемодан, в котором в небольших мешочках хранились бриллианты.

Капиталист не доверял никаким банкам — ни своим, ни зарубежным. Все свои доходы мужчина обращал в алмазы, в которых хорошо разбирался.

Капиталист постоянно жил в собственном особняке на Арбате, вместо которого стоит театр имени Евгения Вахтангова. Имения Бергов были расположены в нескольких населенных пунктах России, в Москве у них было девять домов.

Несмотря на большое количество имений по всей стране и за ее пределами, дворянских семей привлекали пейзажи вблизи реки Десна. Берги не стали исключением.

Становление фамильной усадьбы

Писатель Анатолий Сладков показывает, как выглядело имение несколько десятков лет назад. Фото: Патимат Абдурахманова

Писатель Анатолий Сладков показывает, как выглядело имение несколько десятков лет назад. Фото: Патимат Абдурахманова

К 1904 году промышленник приобрел имение в подмосковном селе Старо-Никольское, а ныне территория вблизи поселка Первомайское.

Автор книги «Десна моя — наш край родной» и житель Первомайского Анатолий Сладков рассказал, что одно из двух деревянных зданий дворянин построил для себя, а второе создал для своего сына.

Терем младшего Берга был возведен в честь жены Ольги Ярцовой из семьи потомственных горнозаводчиков Урала и Сибири, признанной самой красивой в Европе.

— Раньше здесь была дорога, ведущая к Киевскому шоссе, которую по просьбе Василия Берга выложили булыжником в 500 метрах от деревни Рогозинино. По этому пути на карете возвращалась из Парижа Ольга Ярцова. Там она завоевала первое место на конкурсе красоты, — рассказал Анатолий Сладков, указывая в сторону запада.

Двухэтажный дом Берга старшего был обшит прорезной берестой и имел резные наличники. В нескольких метрах от имения отца, от которого осталась только угловая часть, чуть дальше от реки Десна расположен дом сына.

— Снаружи здание украшали шесть резных колонн, а внутри висели хрустальные люстры и сверкали паркетные полы, — рассказал Анатолий Сладков.

Июнь. 2019 года. Все, что осталось от дома Василия Берга. Фото: Патимат Абдурахманова

Июнь. 2019 года. Все, что осталось от дома Василия Берга. Фото: Патимат Абдурахманова

Терем был декорирован резьбой, а крыша поддерживалась двумя ярусами точеных деревянных колонн.

Летние резиденции были спроектированы архитектором Андреем Адамовичем — учеником одного из ярких представителей стиля модерн в русском зодчестве Федора Шехтеля.

Дом без хозяев

Однако события 1917 года заставили Берга младшего покинуть Россию и эмигрировать в Швейцарию. Имение недолго пустовало. В советское время усадьба находилась в ведении завода, а дом Берга младшего стал школой. Позже рядом с теремами возвели совхозный бассейн. Хозяйственные постройки вблизи дома разнесены на кирпич. Такая же судьба коснулась и жилых помещений.

Дом без хозяев стал элементом исчезающей культуры. От имения Берга старшего остался небольшой угол, который зарос деревьями.

Терем сына представителя буржуазии теперь напоминает кукольный домик с отсутствующей половиной. Часть фасада разрушена, а внутри еще можно рассмотреть кафель над камином.

Вокруг терема все заросло травой, а многолетние деревья оттеняют снесенные местами стены. Высокая пихта рядом с домом, вероятно, помнит семью Бергов.

Усадьбу навещают потомки известной семьи и не только. Вопрос о восстановлении здания периодически поднимают. А местная охрана следит, чтобы к фасаду не подходили ближе, чем на три метра — здание в любой момент может обвалиться.

Резные рамы окон дома Павла Берга. Фото: Патимат Абдурахманова

Резные рамы окон дома Павла Берга. Фото: Патимат Абдурахманова

Post Views:

1 908

Источник

Дом Берга

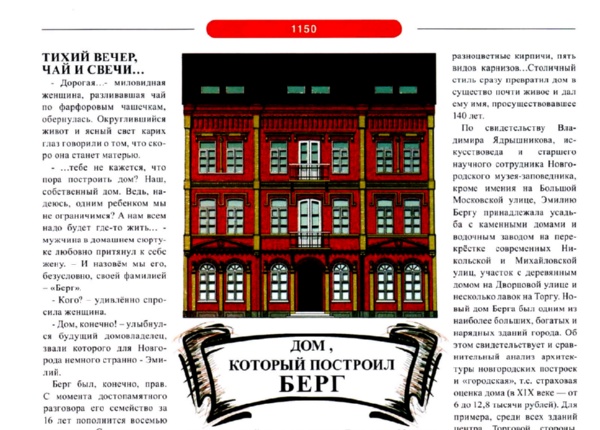

Памятник истории и культуры местного значения (Постановление Администрации Новгородской области N 21 от 27.01. 1997)

Расположен в исторической части города, на Торговой стороне (напротив, через Волхов – Новгородский кремль). Одно из наиболее интересных строений гражданской архитектуры XIX в. в Новгороде. Оригинальный дизайн фасада выполнен в духе эклектики (т.н. «кирпичный стиль».).

Дом был построен в 1868-69 гг. купцом 2-й гильдии Эмилием Ивановичем Бергом и стал украшением Торговой стороны. Особняк Берга был не только красивым, но и одним из самых дорогих домов в округе (т.н., страховая оценка дома в конце XIX в. составляла от 6 до 12 тыс. рублей).

Немного из истории семьи владельцев. Эмилий Берг известен в Новгороде с середины позапрошлого века: это время отмечено появлением в городе большого числа ремесленников из европейских стран, прибывших сюда в поисках работы и организации своего дела. Удачливые перевозили в Новгород свои семьи и получали российское подданство. В 1871 г. Эмилий Берг – уже купец 2-й гильдии. В 1887 году в Новгороде проживают его сыновья: Николай, Андрей, Эдуард, Роберт, Евгений, Павел, Виктор, Георгий (в купеческой гильдии они не значатся: вероятно, или не заявлен капитал, или при разделе наследства капитал каждого не дотягивал до условий вступления в купеческую гильдию). Сын Виктора – Евгений Викторович Берг в советское время стал известным гидрологом, исследователем Онежского озера.

После смерти Э.И. Берга в 1870 г. дом перешел к его сыну, Виктору Эмильевичу Бергу. Особняк был переоборудован в доходный дом: на 1-м этаже располагалась аптека, 2-й и 3-й этажи сдавались под квартиры.

В собственности семьи Бергов дом находился до 1922 года. В дальнейшем в здании размещались новгородские отделы органов безопасности (ГПУ – ОГПУ – НКВД) и «Общество любителей радио».

Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, однако подлежало восстановлению. После освобождения Новгорода по распоряжению Наркомата государственной безопасности (НКГБ) его стали восстанавливать (конец 1944 г.). При этом здание подверглось реконструкции: была заложена проездная арка с южной стороны. Впрочем, в дальнейшем ремонту и реконструкции здание подвергалось не однажды.

В советское время в доме Берга располагались различные учреждения. В конце 1980-х в нем размещалась областная детско‐юношеская библиотека.

С начала 1990-х гг., в связи с аварийным состоянием, здание не эксплуатировалось – пустовало и было практически разрушено. В начале 2000-х гг. новый собственник, строительная компания «Инжстрой» приняла решение отреставрировать памятник и восстановить фасад исторического здания.

В ноябре 2008 г. отреставрированный дом Берга был сдан в эксплуатацию. На первом этаже открылся ресторан купеческой русской кухни «Дом Берга», второй и третий отданы под офисы различных фирм.

Литература к справке:

1. Ядрышников В. Дом Берга // Новгород. – 1992. – № 42 (9-16 окт.). – С. 9.

2. Гурьев С.П. Лучше «храм Спаса на картошке», чем руины // Новая Новгородская газета. – 2000. – 11 окт. (№ 41). – С. 4.

3. Кулешова Е. Дом, который построил Берг // Весь Новгород: первый городской журнал. – 2009. – № 1. – С. 10-11.

4. Савинова И.Д. По Большой Московской // Прогулки по Великому Новгороду. – Великий Новгород, 2009. – С. 178-219.

5. Ядрышников В.А. Стилистика фасадов жилой архитектуры Новгорода XVIII — начала XX века // Новгород и Новгородская земля: искусство и реставрация / НГОМЗ. – Вып. 4. – Великий Новгород, 2011. – С. 286-294: фот. цв.

6. Петров М.Н. Хранители Российской державы / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2016. – С. 277. О Доме Берга в 1946 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ

Дом Берга на Большой Московской ул. (вид от женской гимназии). Открытка нач. XX в. Источник изображения: Трифонова А.Н. Великий Новгород в XX в. – М.: Северный паломник, 2009. – С. 271.

Дом Берга. Открытка нач. XX в.

Кулешова Е. Дом, который построил Берг // Весь Новгород: первый городской журнал. – 2009. – № 1. – С. 10.

Весь Новгород. – 2009. – № 1. – С. 10. Начало

Кулешова Е. Дом, который построил Берг // Весь Новгород: первый городской журнал. – 2009. – № 1. – С. 11.

Весь Новгород. – 2009. – № 1. – С. 11. Окончание

Дом Берга. Фото Татьяны Громовой, администратора сайта ant53.ru. Дата съемки 16.05.2018

Дом Берга. 2018 г.

Дом Берга. Фото Татьяны Громовой, администратора сайта ant53.ru. Дата съемки 16.05.2018

Дом Берга. 2018 г.

Дом Берга. Фото Татьяны Громовой, администратора сайта ant53.ru. Дата съемки 16.05.2018

Дом Берга. 2018 г.

Дом Берга. Фото Татьяны Громовой, администратора сайта ant53.ru. Дата съемки 16.05.2018

Дом Берга. 2018 г.

Дом Берга. Фото Татьяны Громовой, администратора сайта ant53.ru. Дата съемки 16.05.2018

Дом Берга. 2018 г.

Источник

Городская усадьба Берга. Часть I

За тот век, что предшествовал постройке особняка, участок много раз переходил от одного владельца к другому. Дом с флигелями и конюшнями, принадлежавший Зотовым, погиб в пожаре 1812 года – уцелел только сад. Коллежский советник граф Александр Иванович Зотов вскоре после войны с французами умер, и вдова Екатерина Петровна продала так и не восстановленную усадьбу Ефимовским. Граф Петр Андреевич Ефимовский к 1818 году отстроил большой деревянный дом с двумя флигелями – в соответствии с тогдашней модой, в стиле ампир. После его кончины вдова Аграфена Федоровна владела усадьбой до ее продажи Михаилу Николаевичу Загоскину в 1831 году.

Покупатель состоял при московском военном генерал-губернаторе чиновником особых поручений – и был к тому же литератором, причем настолько известным, что его роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» чуть было не присвоил Хлестаков, когда вошел в раж, изображая из себя важную птицу. Весьма вероятно, что гонорар за изданный в конце 1829 года роман был потрачен на покупку дома, в котором писатель остался жить до конца своих дней. Будучи добрым и любезным человеком, Михаил Николаевич не лукавил, говоря: «одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтоб показывать проезжим все диковины и редкости города». В 1850 году, завершая творческий путь, он напечатал четыре выпуска очерков-зарисовок под общим названием «Москва и Москвичи» – и в этот раз уже не Хлестаков, а Гиляровский позаимствовал у Загоскина если не успех книги, то ее название.

В 1858 году усадьба стала собственностью генерал-майора Федора Петровича Полтынина, три года спустя участком владел уже купец 2 гильдии Андрей Максимович Козаков, затем хозяева менялись каждые 7–8 лет, а с деревянным домом ничего не происходило, пока в 1884 году вдова гвардейского капитана Агафья Александровна Козлова не надумала облагородить фасад. В соответствии с ее желанием академик архитектуры Федор Карлович Мелгрен, оставив без изменений центральную часть дома и слегка перестроив оба флигеля, декорировал их в едином стиле, украсив фасады колоннами, а фронтоны – гербами дворянского семейства Козловых.

В 1897 году усадьбу приобрел потомственный дворянин Сергей Павлович Берг и сразу же распорядился все переделать. Архитектор Иван Аввакумович Гевенов построил вдоль тротуара одноэтажный каменный дом, а в саду поставил деревянные беседки – две в русском стиле и две в восточном. Результат заказчика не удовлетворил. Быть может, смотрелось недостаточно солидно для резиденции миллионера, владельца текстильных мануфактур и сахарорафинадного производства, литейных заводов и золотых приисков, или же восточный колорит не пришелся по вкусу человеку, ориентированному на западную культуру. Как бы то ни было, для новой перестройки дома Берг пригласил архитектора Бойцова, к тому времени уже более 15 лет работавшего в Москве и снискавшего репутацию мастера, способного создать хоть замок, хоть дворец.

Биографической информации о Бойцове сохранилось так мало, что в различных источниках он именуется то Петром Семеновичем, то Петром Самойловичем; год смерти его неизвестен, годом рождения можно предположительно считать 1849-й. Появился он на свет, вероятно, в Нижнем Новгороде (по крайней мере, первые заказы Бойцовым были получены и выполнены именно в этом городе). Где он учился, неизвестно – во всяком случае, его фамилия не обнаружена в списках выпускников учебных заведений, готовивших архитекторов и строителей. По тому, с какой легкостью он играл различными стилями, какие изумительные создавал интерьеры и орнаменты для них, вполне можно предположить, что Бойцов вышел из стен Строгановского училища технического рисования. Звание ученого рисовальщика позволяло заниматься орнаментальной живописью (эскизы принтов для тканей, обоев и тому подобного), создавать образцы мебели и украшений – но не давало права заниматься архитектурой и строительством. Впрочем, в XIX веке Нижний Новгород мог уступить в чем бы то ни было разве что столицам – Санкт-Петербургу и Москве, – поэтому заказов, на которых можно было проявить себя с блеском, Бойцову хватало.

Сотрудничество с московской мебельной фабрикой Александра Шмита не только приносило хороший заработок, но и привело в итоге к переезду в Москву: дочь Шмита стала женой Бойцова, а сын и наследник мебельного фабриканта – надежным деловым партнером. В 1885 году Шмиты построили для себя на Пресне, рядом с фабрикой, новый дом по проекту зятя. Кто подписал чертежи, неизвестно, но авторство Бойцова не вызывает сомнений, поскольку его архитектурная карьера в Москве началась именно с этого. Павел Шмит и Петр Бойцов были одногодками и сдружились, жены их тоже между собой хорошо ладили, а надо сказать, что женат был Павел Александрович Шмит на Вере Викуловне Морозовой, дочери одного из текстильных магнатов Российской империи. Побывав в гостях у Веры и Павла, Викула Елисеевич оценил по достоинству их новое жилище и пригласил Бойцова для постройки загородного дома. Вслед за Морозовым к Бойцову начали обращаться и другие очень состоятельные клиенты, желавшие получить такую резиденцию, чтобы захватывало дух – и не от роскоши, а от красоты. Петр Бойцов выполнял заказы князей Вяземских, Святополк-Четвертинских, Щербатовых, и некоторые из построенных им домов можно без преувеличения назвать дворцами или замками.

Отсутствие диплома архитектора совершенно не влияло на творчество Бойцова – для городского дома чертежи мог подписать коллега, который затем руководил строительными работами (обычно это был Алексей Флодин или Николай Мемнонов), а для загородной усадьбы соблюдения таких формальностей даже и не требовалось. Во всяком случае, Бойцов работал много и зарабатывал хорошо – мог даже позволить себе на безвозмездной основе выполнить декоративное оформление нескольких залов Исторического музея. Кто рекомендовал Бергу Бойцова, неизвестно – да не так уж это и важно. Главное, что эта постройка стала одним из лучших его творений и одним из красивейших домов нашего города. Отделенный от тротуара изящной, но строгой кованой оградой, облицованный серым песчаником, украшенный каменной резьбой, особняк приковывает к себе взгляд сразу и надолго. Фасад решен в стилистике ренессанса, интерьеры же оформлены Бойцовым с использованием готики, барокко, неогреческого и других стилей, любимых зодчими периода эклектики, – и даже элементы модерна вплетаются в общую гармонию, подобно первым росткам, стремящимся занять свое место под солнцем.

Частной жизни отводился второй этаж, там располагался будуар хозяйки и комнаты, предназначенные для детей. На первом был кабинет Сергея Павловича, столовая, зимний сад и парадные помещения для приема гостей, где каждая деталь производила нужный эффект. Еще только поднимаясь по ступеням крыльца, визитер осознавал, «кто есть кто»: кованый готический фонарь над дубовой дверью освещал высеченный из камня герб владельцев дома; в вестибюле парусом над головой раскрывался расписной потолок, опиравшийся на четыре пары полированных белых колонн; мраморные драконы под балками балюстрады застыли, как часовые, не удостаивая взглядом входящего… Бронзовые львиные морды вцепились клыками в штанги, прижимающие к ступеням ковровую дорожку… а ты осторожно приближаешься по лестнице к зеркалу в строгой раме, где в глазах у своего отражения невольно прочтешь вопрос: «А достоин ли я быть принятым в этом доме?»

Парадный холл в тюдоровском стиле – небольшой по размеру, зато высотой в два этажа и величественный, словно храм – был обшит темными дубовыми панелями и украшен гобеленами. В зал, не имеющий наружных окон, солнечный свет падал сверху, через застекленный проем, опиравшийся на деревянные готические своды. Ажурная лестница с множеством поворотов вела на второй этаж, в жилые покои, а вход в кабинет хозяина располагался в глубине холла, за нижним маршем лестницы. Дубовые двери в противоположной стене холла не распахивались, а разъезжались в стороны, неслышно скользя на роликах, и гость попадал в бальную залу – светлое и роскошное помещение, очаровательное в своей эклектичности. У Бойцова гипсовые амуры и вызолоченные лица младенцев-путти с люстрами и светильниками в духе раннего модерна и лепниной в стиле ренессанс соседствуют настолько естественно и непринужденно, что даже не возникает желания воспринимать и рассматривать их по отдельности.

Особого внимания достойна художественная роспись потолка. Резвящиеся в небе купидоны осыпают дарами пару влюбленных, украшают их головы цветочными венками, оберегают от опасности, которая совсем рядом – это Ангел смерти. Надев третий венок на седую голову Ангела, купидоны отвлекли его и похитили орудия смерти – косу и песочные часы. Сюжет, словно взятый из эпохи барокко, модным живописцем конца XIX века Клавдием Степановым разработан с легкостью почти акварельной. Живописец не имитирует творения мастеров XVII века, он не скрывает, что знаком с творениями импрессионистов и прерафаэлитов – а попавший на край композиции цветок чертополоха (излюбленный декоративный мотив модернистов) намекает, что и это художественное направление автору не чуждо.

По окончании работ заказчик мог гордиться – теперь он владел одним из лучших домов в Москве, на строительство и отделку которого ушло всего два года. Сергей Павлович был человеком передовых взглядов – сторонником парламентаризма и любителем технических новаций. Оснастив принадлежавшие ему предприятия самым современным оборудованием, не мог же он собственное жилище оставить без новейших достижений цивилизации? Поэтому в особняке, разумеется, был телефон и все прочие удобства. Горячую воду и подачу теплого воздуха в помещения обеспечивала размещенная в подвале котельная, а в люстрах под потолками и настенных светильниках сияли электрические лампочки.

Существует мнение, что особняк С.П. Берга стал первым в Москве частным домом с электрическим освещением. Скорее всего, это не так. Когда строился особняк в Денежном переулке, первая в Москве электростанция успешно функционировала уже лет десять. Она вырабатывала постоянный ток напряжением сто двадцать вольт, который по подземным кабелям поступал к абонентам: телеграфу, телефонным станциям, государственным учреждениям – а также и частным лицам при условии достаточной их платежеспособности. Так что перестраивавшийся пятью годами раньше дом конкурента-сахарозаводчика Харитоненко, весьма вероятно, к электрической сети был подключен тогда же.

Так или иначе, но именно к дому в Денежном переулке приклеилась история про «электрический бал», пересказанная Гиляровским – хотя сам-то Владимир Алексеевич ни единым словом Бергов не упомянул, у него дело происходило в доме некой молодой вдовы-миллионерши. Согласно этой легенде, собиравшиеся на прием по случаю новоселья дамы делали себе макияж, сидя перед зеркалами, освещенными газовыми рожками или керосиновыми лампами, – и рассчитывая на столь же тусклое освещение. Но особняк преподнес приглашенным неприятный сюрприз. В ярком электрическом свете хозяйка дома была непередаваемо хороша, чего о других представительницах прекрасного пола сказать не смог бы даже самый закоренелый льстец. Наверное, каждая гостья при взгляде на других дам сначала с трудом сдерживала смех, потом ее настигала страшная догадка, толкавшая к зеркалу – и отшатнувшись от грубо размалеванной куклы, гостья судорожно прощалась, сославшись на внезапно разыгравшуюся мигрень.

Почти двадцать лет жизнь в этом доме текла счастливо и безмятежно. Ольга Леопольдовна родила Сергею Павловичу семерых сыновей и дочку, всеобщую любимицу Лелю. Благополучия Бергов не пошатнула даже начавшаяся Мировая война – хотя и непросто под немецкой фамилией жить в России, когда Германию все воспринимают как заклятого врага, но какие могут быть претензии к человеку, чьи заводы и фабрики успешно выполняют заказы военного ведомства?.. Не стало катастрофой и падение монархии, полностью исчерпавшей свои способности управлять страной. Сергея Павловича не зря считали поборником прогресса – после февральской революции Арбатский избирательный участок по выборам в Учредительное собрание разместился в Денежном переулке, в особняке Берга.

Но вообще 1917-й год оказался неустойчивым во всех смыслах. Повзрослевшей дочери гувернантка была уже не нужна – зато Сергей Павлович вошел в тот мужской возраст, когда неумолимо тикающее время заставляет остро ценить уходящую молодость. Дать расчет гувернантке он оказался не в силах, слишком привлекательной была эта молодая особа. После нелегкого объяснения с супругой он в сопровождении фройляйн отбыл в Анапу, оставив дом и детей на попечение Ольги Леопольдовны, так что именно ей пришлось встречать представителей советской власти, появившихся здесь весной 18-го, вскоре после переезда Совнаркома из Петрограда в Москву.

Из воспоминаний Татьяны Леонидовны Берг: «Особняк посетил Лев Карахан – один из верхушек нового правительства – и предложил его покинуть. Особняк предназначался для посланника Мирбаха. Нам дали помещение в Неопалимовском переулке. Дом раньше принадлежал семье Шнейдер. Они в свою очередь были переселены в другое помещение». Взять с собой разрешили только личные вещи, поэтому все предметы обстановки остались на своих местах. Фамильные драгоценности тоже упокоились в запертом сейфе. Оставить их под замком в доме, предоставляемом иностранным дипломатам, Ольге Леопольдовне представлялось более надежным вариантом, нежели пытаться увезти куда бы то ни было, – тем более что с Мирбахом она была знакома еще с довоенных времен. Расчет оказался верным: не успели Берги обжиться в Неопалимовском, как туда явились чекисты с мандатом на обыск.

При взгляде из наших дней кажется непостижимой беспечностью то, что представители высших слоев общества не хлынули в эмиграцию сразу же после октябрьского переворота. Но, во-первых, шла Мировая война, и уехать за границу было не так-то просто. Кроме того, большевики поначалу многими воспринимались как жалкая кучка фанатиков и демагогов, дорвавшаяся до власти случайно и ненадолго (на что они способны пойти ради удержания власти, никто тогда и вообразить не мог, да и сами участники революционных событий не ведали, чем дело кончится). Куда сильнее, чем власть красных комиссаров, людей страшил надвигавшийся голод. Чем сложнее становилось выживать в столицах, тем больше людей потянулось на юг – в Крым, например, где у многих были дачи и где с продовольствием дела обстояли не столь плачевно. Однако и туда было нелегко добраться в условиях коллапса транспортной системы и разгула бандитизма. Ходили разговоры, что грабители убивают не только тех, кто сопротивляется, но и тех, кого уже обчистили – просто чтобы никому не жаловались. Берги по дороге в Крым тоже однажды попали в такой переплет, когда не миновать было экспроприации, и выбрали из двух зол меньшее – бросили в колодец бриллиантовое ожерелье. Много лет спустя они вспоминали с грустью: эх, найти бы тот колодец…

Ольга Леопольдовна Берг долго не решалась покинуть Москву: сначала надеялась, что со дня на день вернутся с фронта старшие сыновья Павел и Сергей, потом был арестован Василий, и чтобы вытащить его из Бутырки, ей пришлось потратить много времени (да и денег, вероятно, тоже). А самое главное – ехать к покинувшему ее мужу не позволяла гордость. Все переменилось, когда «Известия» опубликовали Постановление от 5 сентября 1918 года «О красном терроре»: «…необходимо обезпечить Совѣтскую Республику от классовыхъ враговъ путем изолированія ихъ въ концентраціонныхъ лагеряхъ. Подлежатъ разстрѣлу всѣ лица, прикосновенныя къ бѣлогвардейскимъ организаціямъ, заговорамъ и мятежамъ». Теперь оставаться в Москве стало равносильно самоубийству – все знали, что в число заложников можно попасть не на основании вины или хотя бы подозрений, а за одно лишь социальное происхождение. Но как ехать? Тем более что семья большая, и кроме достаточно взрослых сыновей, включает в себя и невестку с маленькой дочерью… Пробираться в Крым семье Бергов пришлось, разделившись на группы и действуя по обстановке.

Виктор Сутормин

Продолжение здесь

Ближайшие экскурсии

Источник