Дом который построила зоя

Дом, который построила Зоя

Много раз замечал: когда человек произносит короткое и емкое слово «дом», то с ним происходят удивительные изменения. Сразу же становится другим взгляд, а потом и выражение лица. Собеседник делается задумчивым, умиротворенным, спокойным и, самое главное, добрым.

Много раз замечал: когда человек произносит короткое и емкое слово «дом», то с ним происходят удивительные изменения. Сразу же становится другим взгляд, а потом и выражение лица. Собеседник делается задумчивым, умиротворенным, спокойным и, самое главное, добрым.

Причем не важно, сколько тому человеку лет, не имеют большого значения его профессия, звание, положение в обществе и многое, кажущееся важным, — все это вдруг становится второстепенным. И ребенок, которому от роду пять или шесть, и человек преклонных лет начинают немного растерянно и смущенно прятать свою улыбку.

Слово «дом» обладает волшебными свойствами. Оно легко переносит на любые расстояния, сквозь прожитые годы в то чудесное время, когда кот был старше тебя. Переносит и оставляет среди родных голосов, звуков, запахов, едва заметных движений света и цвета…

Там, в том чудесном доме, ты чувствуешь себя в полной безопасности, ведь там и родные стены помогают. Близкие смотрят на тебя с любовью. А каждый предмет, от маленького, мелкого, например, английской булавки или перламутровой пуговицы, готов тебе служить верой и правдой. Огромный шкаф, в котором так странно пахнет, где можно спрятаться и сладко уснуть, гостеприимно открывает дверцу. Родители тебя ищут по всему дому, волнуются, а когда находят — сердятся. Ты не понимаешь, что произошло, и смеешься. Взрослые, глядя на тебя, перестают гневаться, а только хмыкают.

В том доме все вещи послушны, ты с ними дружишь, беззвучно разговариваешь, но иногда они начинают обижаться. Старый трехстворчатый шкаф с большущим зеркалом вдруг может заскрипеть, не желая открываться. Стул, кровать или подушка перестают слушаться и не хотят рассказывать свои истории…

В том доме все вещи послушны, ты с ними дружишь, беззвучно разговариваешь, но иногда они начинают обижаться. Старый трехстворчатый шкаф с большущим зеркалом вдруг может заскрипеть, не желая открываться. Стул, кровать или подушка перестают слушаться и не хотят рассказывать свои истории…

В том доме, о котором человек говорит с придыханием, всегда тепло и не бывает трагедий. Там все разрешается мирно.

Зеркало в раме, с которой обсыпалась краска, всегда отражает не взрослого, каким все привыкли тебя видеть, а ребенка, с губами, красными от вишневого варенья, украденного из буфета.

Да, там всегда есть часы, как же без них. Они тикают, иногда бьют, наполняя мир гулким звуком, маятник раскачивается, но стрелки на циферблате неподвижны. Они застыли как нарисованные и всегда показывают одно и то же время. Именно то время, когда ты был счастлив…

Естественно, что у каждого свой дом.

И сколько бы ни было тебе лет, ты всегда будешь стремиться вернуться в него.

21 декабря в галерее Михаила Савицкого откроется выставка Зои Луцевич. Она называется «Дом, который построила Зоя». Впервые творчество художника предстанет в необычном ракурсе, объекты ее художественных исследований — мебель и предметы интерьера. Зоя попыталась осуществить свою давнюю мечту — создать дом, «где раскрываются сердца», показать сказочный островок уюта.

21 декабря в галерее Михаила Савицкого откроется выставка Зои Луцевич. Она называется «Дом, который построила Зоя». Впервые творчество художника предстанет в необычном ракурсе, объекты ее художественных исследований — мебель и предметы интерьера. Зоя попыталась осуществить свою давнюю мечту — создать дом, «где раскрываются сердца», показать сказочный островок уюта.

Короткий разговор накануне вернисажа:

— Зоя, кто придумал тему выставки?

— Идея пришла Жанне Пономаревой, а так как подобная мечта существовала и у меня, то все совпало и сложилось.

— Жанна Пономарева, кто это?

— Организатор этой выставки и хозяйка галереи «Жанна д’арт», без ее участия ничего бы этого не случилось.

— Удивительно, что в наше время еще находятся люди, готовые поддерживать искусство не только на словах, но и реальными делами.

— Да, это будет не только галерея, но и культурный центр, в котором предполагается представлять все виды изобразительного искусства, а также и литературу, музыку, театр.

— Да, это будет не только галерея, но и культурный центр, в котором предполагается представлять все виды изобразительного искусства, а также и литературу, музыку, театр.

Выставка — это воздушный замок, который можно увидеть, к нему можно прикоснуться, ощутить фактуру каждого предмета, вспомнить что–то свое. Далекое, но не забытое. Каждая вещь, большая и маленькая, кирпичик воздушного замка, глина которого замешена на детских ощущениях и воспоминаниях о том, что довелось увидеть в далеких странах.

Когда–то маленькая девочка Зоя жила в доме, где на стенах цвели райские цветы, по полу прыгали разноцветные солнечные зайчики, а в камине жил огромный керамический кот. На широких посудных полках танцевали фарфоровые и глиняные игрушки, сладко пахло пирогами и красками, а в окна стучали ветки яблонь.

Потом девочка выросла и улетела из родного дома, уехала в чужие страны, где изучала быт и культуру людей разных национальностей. Она много работала, много где смогла побывать, но вернулась домой.

Сегодня, уже став взрослым и самостоятельным художником, Зоя захотела воссоздать неповторимый мир своего детства, поделиться воспоминаниями и яркими красками, напомнить нам о цветущем саде, райских птицах, о любви друг к другу и к родному дому.

Источник

Храм, который построила Зоя. Деревенскую церковь содержит одна пенсионерка

На пригорке деревни Артемьево по трассе Рыбинск – Ярославль расположился небольшой храм Рождества Христова. Проезжающие мимо не сразу верят, что церковь построена деревенской бабушкой. Семь лет Зоя Попова собирала средства по разным городам, людям и организациям — семь месяцев ушло на строительство храма.

«Стоило прожить жизнь, чтобы узнать, сколько на свете добрых людей. Я всегда была верующей, но только вот на старости узнала, что действительно случаются чудеса, — рассказывает Зоя Александровна. — Храм — это моё второе дитя».

Новый храм Рождества Христова — небольшой, но очень уютный и светлый. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

«Побойчее бы кого»

75-летняя Зоя Попова всю жизнь проработала инженером-экономистом на одном из предприятий Рыбинска. Выйдя на пенсию, вместе с мужем приехала в деревню Артемьево.

«В соседней деревне раньше был храм необыкновенной красоты. Едешь на автобусе и дождаться не можешь, когда увидишь его: луговина, речка, высокая гора с ёлками. А на её вершине церковь, как будто поднятая лесом. Аж дух захватывало, — вспоминает Зоя Александровна. — Пришёл к нам в деревню однажды батюшка, исповедал. Потом сказал: «Господи, хоть бы кто-нибудь построил махонькую церковь. Ведь хоронят не отпетых». Все промолчали, а я задумалась».

После этих слов Зое Поповой, на тот момент самой молодой из всех деревенских, стали сниться сны про храм, разрушенный в 54–56 годах, про его внутреннее убранство, хотя она в нём никогда не была. Наконец, решение было принято — строить.

«Ей владыка Кирилл, увидев проект храма, сказал: «Ой, милая, побойчее бы кого. Тебе ничего не построить», — рассказывает муж Зои Поповой Анатолий Дмитриевич. — Они её ещё плохо знали! Я и представить не могу кого-то более бойкого».

«Мы ведь этот храм строили всем миром. Стоило дожить до старости, чтобы узнать, сколько добрых людей на земле», — говорит Зоя Попова. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

Святые деньги

Заручившись благословлением батюшки, бабушка Зоя начала сбор средств. Это был 1999 год. Местные давали кто сколько мог: по 10 рублей, по 50. Со всей округи за четыре года удалось собрать 7632 рубля 6 копеек — сумму, явно недостаточную. В Ярославле тоже не удалось много собрать, многочисленные обращения в разные инстанции эффекта не дали, и решила Зоя Попова отправиться в Москву.

«Куда только ни ходила. И по всем банкам, обращалась к охранникам: «Сыночки, пустите, ради Бога! Вот у меня поручительство от владыки, что имею право собирать пожертвования». Пропустят, напишу прошение, сижу, жду. Ничего. Только в одном банке кто-то пожертвовал 3000 рублей из своего кармана, видимо, верующий, — с горечью вспоминает пенсионерка. — И выкинут, и аферисткой обзовут, из одного дорогого ресторана взашей вытолкали».

Бабушке Зое тяжело вспоминать сборы денег на храм: много обидных слов, копейки, кинутые практически в лицо. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

Но, как признаётся Зоя Александровна, от грубых слов и «копеек в лицо» не плакала. Зато поступок одной семьи врезался в память.

«Прихожу в один дом соседней деревни, а там трое маленьких детей, бабушка старая и женщина молодая. В доме чисто, опрятно, но такая нищета! Я говорю, простите, не туда я зашла, на храм собираю, — со слезами на глазах вспоминает бабушка Зоя. — А бабушка та достаёт тряпочку, а в ней завёрнуты 4 рубля 96 копеек. 2,96 мне протянула, а 2 рубля только себе оставила. «Берите, берите, мы от чистого сердца! На днях будет пенсия, и у нас есть сухарики». Я, как вышла от них, неделю коровой ревела. Это самый богатый дар, святые деньги!»

И такой случай оказался не единичным: вспомнила Зоя Александровна и про бабушку у кладбища, отдавшую последние 2,20 и возвращавшуюся домой в деревню пешком.

Калькулятор в голове

В московских церквях помогали, чем могли: 100 рублей пожертвовал многодетный батюшка, 300 — в грузинском храме, в храме Христа Спасителя — 50 000 рублей. Да меценат Виктор Тарышкин — 2000 долларов. За все годы насобирала Зоя Попова 182 000 рублей, на них купила кирпич по 4,90, успела как раз до трёхкратного подорожания.

Бойкости Зое Поповой не занимать: не каждый после 70 лет возьмётся за такое дело, как строительство храма с нуля. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

Пенсионерка снова отправилась в Москву. Зашла в маленькую часовню при храме на реконструкции, увидела батюшку, который воскликнул: «Ой, не моя прихожаночка. Чего тебе милая?»

«Я ему и говорю: приехала из глуши, хожу по Москве, деньги на храм собираю, никаких сил нет, пить хочу. Он привёл меня в трапезную, пока сидели, общались, повариха обежала народ и насобирала 3600 рублей. Для меня это огромные деньги, — вспоминает Зоя Попова. — Батюшка пообещал найти спонсора. И слово своё сдержал. Звонит спустя некоторое время, говорит, приезжай скорее. Международный благотворительный фонд выделил мне 4,5 миллиона».

Зоя Александровна демонстрирует фотокнигу, в которой есть снимки процесса строительства храма, от первой сваи до последнего купола. Во время строительства пришлось семье Поповых столкнуться с нечестностью главного инженера, легко запустившего свою руку в деньги на храм. Хотя бабушка отчитывалась за каждую потраченную копейку. После того случая решила руководить всем сама. Храм был построен за семь месяцев, ещё через пару месяцев появились отлитые в Москве купола.

Во всей деревне нет воды. А около храма — потрясающей чистоты, паломники её увозят литрами, и не мутнеет она долгое время. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

«Купола 550 000 рублей, крыша — 450 000, иконостас — 400 000. Вот с железобетонными сваями для фундамента нам повезло, отдали всего за 10 000 рублей. Выделенных денег хватило для строительства храма и покупки утвари, — легко оперируя цифрами (сказывается рабочий стаж), рассказывает Зоя Попова. — А на чердаке храма я решила сделать трапезную: обшила вагонкой, поставили столы, люди надарили посуды. В праздники помещается 45 человек».

Курс на возрождение. В селе Хирино восстановили храм Баженова →

«Храм — моё дитя»

Зоя Александровна открывает ворота и начинает показывать территорию около храма. «Вот сосенки посадила, разговариваю с ними, ухаживаю, они быстро растут. Здесь вот у нас поклонный крест, нам его монахи из Карелии сделали».

Деревня Артемьево достаточно большая, но неблагоустроенная, постоянно живут в ней лишь пенсионеры. Вроде бы близко от дороги, но автобусы останавливаются редко, ещё и остановку перенесли за километр. В селе нет ни газа, ни воды. А вот при строительстве колодца на территории церкви обнаружились ключи на небольшой глубине. Вода в них такая чистая, что паломники увозят её с собой литрами. Выкопан и пруд, вода в котором освящается каждый год — в ней крестят взрослых.

Вид на храм с трассы. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

Несмотря на то, что храм построен, хлопот с ним много. Заготовить дрова для печки, зимой убрать снег, летом скосить гектар травы, прибраться, начистить подсвечники, подремонтировать крыльцо, туалет вынести. Из всех помощников: бабушка Зоя с мужем — оба инвалиды второй группы, их дочка с мужем, внук и прихожанка из Москвы, настолько полюбившая маленький храм, что ездит сюда почти каждый месяц.

А недавно случилась новая беда: стала разваливаться и дымить печка. Хорошо владыка Кирилл (раньше был главой Ярославской епархии, ныне — архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский) помогает.

«Он, когда бывает в наших краях, обязательно заезжает. Придёт, посидит в храме, говорит: «Благодать-то какая у тебя, Зоенька». А у меня душа радуется, — говорит бабушка. — Помог он нам и с печкой, поставили новую, самую лучшую. Иконы подарил, дал денег на строительство колодца».

Храм открыт по выходным и праздникам. Приезжают много ярославцев, из других городов страны. А вот из местных — всего один прихожанин.

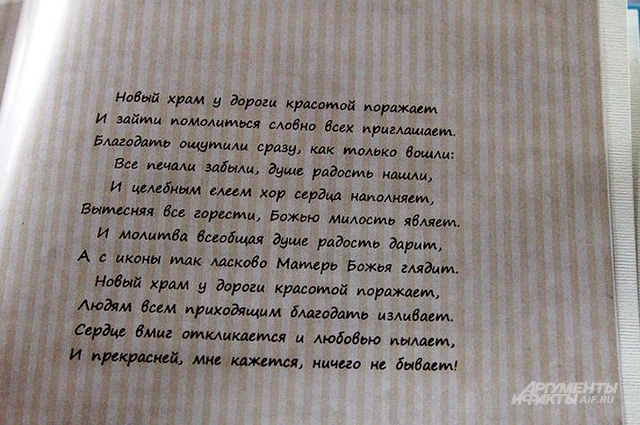

Стихи, написанные одной из прихожанок после первого посещения храма. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

Чудеса на пригорке

По словам пожилой четы, в небольшом храме постоянно происходят чудеса.

«Сестра привезла икону. Тёмную, не разобрать ни лиц святых, ни надписей. Поставили в храм в киот (рамка для икон), она засияла вся. Другой случай: возвращались рыбинские врачи с форума, рассказали им о моём храме. Был конец ноября, дождик. Засмеялся один из них, ну, и где бабушкин храм? Подъезжают к нашей деревне, а над церковью радуга сияет, — рассказывает Зоя Александровна. — Прошёл год, привезли с Москвы купола и кресты. Приехали ставить их. Разворачиваемся лицом к храму, а там «царские врата» радуги! Мы побежали в деревню, чтобы народу рассказать. С 11:30 до 15:30 радуга стояла над храмом. Я потом владыке рассказываю, а он мне: „Милая, место благодатное“».

В прошлом году Зоя Александровна справляла сразу два юбилея: своё 75-летие и изумрудную свадьбу — 55 лет, как они живут вместе с мужем.

Зоя Александровна и Анатолий Дмитриевич Поповы живут вместе уже 55 лет. В строительстве и уходе за храмом муж главный помощник бабушки. Фото: АиФ / Юлия Шатохина

«Старая я стала, толку от меня мало. Сколько сил у меня ещё осталось? Но раз взялась, крест надо нести. Храм — моё второе дитя, — вздыхая, говорит Зоя Попова. — Зато как на душе светло, когда приходят в наш деревенский храм и чувствуют благодать. Уходят с улыбкой и всегда возвращаются».

Источник

«Я видел ее в больнице»: у легенды о «Стоянии Зои» нашлись новые версии возникновения

Тот самый дом, где произошло «Стояние Зои»

В январе 1956 года в Самаре (тогда – Куйбышеве) произошла поразительная история, которая и сегодня, 65 лет спустя, продолжает будоражить умы горожан и многочисленных туристов. История о девушке Зое, которая после танца с иконой Николая Чудотворца окаменела на 128 дней, не только давно стала городской легендой, но и легла в основу фильма-триллера «Чудо». Журналист «Комсомолки» вместе с историками, медиками и священниками разбиралась – что здесь правда, а что миф.

ЛЕГЕНДА

«Мой Коля не пришел, буду танцевать с Николаем Угодником!»

Маленький деревянный домик на окраине исторического центра Самары на ул.Чкалова, 84 сегодня окружают современные высотки. Покосившиеся рамы окон, полуразвалившаяся крыша — после случившегося несколько лет назад пожара здесь больше никто не живет. Историю этого дома соседи знают наизусть, и в хорошем настроении охотно рассказывают пришлым туристам. Правда, живых свидетелей событий 65-летней давности здесь уже давно не осталось.

Эта городская легенда в 50-е годы моментально разнеслась практически по всему Советскому Союзу. Все случилось в январе 1956 года. В домике на ул.Чкалова, 84 тогда жила продавщица пива Клавдия Болонкина. Легенда гласит: Клавдия устроила вечеринку в честь возвращения из тюрьмы своего сына. Среди приглашенных оказалась соседская девушка Зоя Карнаухова, работница одного из самарских заводов. Вместе с ней на танцы обещал прийти ее новый знакомый, Николай, однако не сдержал обещания. Прождав напрасно горе-кавалера, Зоя вспылила.

— Раз мой Коля не пришел, буду танцевать с Николаем Угодником! – заявила она, схватила стоящую в углу икону Николая Чудотворца и пустилась в пляс.

По легенде девушка окаменела на 128 дней. Фото: кадр из фильма «Чудо»

Друзья пытались было ее остановить – мол, не греши, однако девушка лишь отмахнулась. Но едва вышла в круг танцующих – застыла на месте: окаменела. И при этом оставалась жить – дышала, билось сердце. Сдвинуть ее с места оказалось невозможно, вырубить доски из пола тоже. Врачи пытались сделать Зое укол, но иглы ломались. У милиционеров, которые видели окаменевшую девушку, от ужаса седели волосы. По ночам девушка страшно кричала, призывала молиться и каяться в грехах. Наконец появился некий старец Серафим, который предсказал, что стояние Зои продлится до Пасхи. А на Благовещение к Зое приходил благообразный старец, который затем таинственным образом исчез – верующие убеждены, что это был сам Николай Чудотворец. И действительно, через 128 дней к дому прилетела белая птица и Зоя начала оживать. Далее версии расходятся: по одной из них на третий день Пасхи она умерла, по другой – осталась жива, но угодила в психиатрическую больницу.

Версия №1: религиозная

Верующие самарцы единодушны и не сомневаются – чудо действительно произошло, Господь вразумил девушку, осмелившуюся допустить святотатство. Стояние Зои признано и Самарской епархией.

— Митрополит Самарский и Сызранский Сергий очень трепетно относится к этой истории, искренне убежден, что это чудесное свидетельство явления Бога, — рассказал журналисту «КП-Самара» пресс-секретарь Самарской епархии протоиерей Максим Кокарев. – И для большинства верующих это чудо, которое не требует доказательств. Такие чудеса нередко случаются в тяжелые времена, чтобы поддержать людей в их вере. Что касается Божьей кары, то это не совсем так. Господь не покарал, а вразумил, причем не одну Зою, но через нее — тысячи человек. Безусловно, Бог простил Зое ее проступок. Но одного прощения мало. Важно вразумление, покаяние, а через него – внутреннее изменение человека, без которого невозможно спасение.

Около дома возвели небольшую часовню и памятник Николаю Чудотворцу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старожилы вспоминают – после «Стояния Зои» в самарских церквях прибавилось прихожан, а из желающих креститься выстраивались очереди. Сейчас рядом с домом, где случилось чудо, установили памятник Николаю Чудотворцу. Круглый год к его подножию несут живые цветы. А в одном из самарских храмов даже есть икона, на которой изображен сюжет о «Стоянии Зои».

Версия №2: медицинская

Официальная медицина знает состояние, которое несведущий человек может назвать «окаменением». Это кататонический ступор — двигательное расстройство, возникающее при шизофрении и других психических нарушениях.

— Эта история – не легенда, девушка действительно была, я ее видел, — рассказал журналисту «КП-Самара» бывший завкафедрой психиатрии Самарского государственного медицинского университета Геннадий Носачев. – Правда, не в момент кататонического ступора, а позже, когда она уже лежала в психиатрической больнице. А она в ней потом лежала не раз. Девушка не умерла, а долго и много лечилась у психиатров. Диагноз – «шизофрения, кататоническое состояние», ей даже ставили инвалидность. Сама по себе кататония – это обездвиженность, ступор. Явление достаточно редкое, но уже в то время были препараты, которые позволяли выводить из такого состояния. История Зои – совершенно реальный случай, когда начало декомпенсации болезни совпало с внешним стрессом. Кто-то предложил ей станцевать с иконой, она согласилась, но в глубине души была верующей, поэтому когда ей сказали, что Бог накажет – это вызвало первый приступ шизофрении. Так часто бывает, когда внешние факторы стимулируют начало болезни.

Тем не менее, медицинская карта Зои Карнауховой не сохранилась – в поликлинике, к которой она была прикреплена, произошел пожар. А архивы в психиатрической клинике хранятся только 25 лет.

«Стояние Зои» изображено на иконе в одном из самарских храмов

Версия №3: историческая

Самарский журналист и краевед Валерий Ерофеев изучал легенду о «Стоянии Зои» более 30 лет. За это время он не только нашел массу подлинных архивных документов того времени, но и отыскал очевидцев и непосредственных участников истории. В частности, он выяснил, что Клавдия Болонкина действительно жила в этом доме, и вполне вероятно, что здесь действительно собралась молодежь на танцы.

— Однако имя Зоя во время этих событий никем не называлось, а появилось оно применительно к этой истории десятилетиями позже, — отмечает краевед. — Фамилия Карнухова у главной героини и вовсе возникла лишь в 90-х годах.

Как рассказал Валерий Ерофеев, документы свидетельствуют: с 14 по 20 января 1956 года у дома № 84 на улице Чкаловской действительно наблюдалось невиданное скопление людей — до нескольких десятков тысяч человек. Их привлекли слухи, что в доме стоит окаменевшая девушка, которая совершила богохульство, танцуя с иконой в руках.Краевед приводит несколько версий событий. В частности, по одной из них одна из девушек действительно с иконой в руках пыталась остановить танцующие пары, утверждая, что танцы – это богохульство. А молодежь в ответ подшучивала – мол, раз ты не танцуешь, то сама окаменела. Эти разговоры услышали две старухи-богомолицы, заглянувшие в гости к хозяйке дома (судя по тому, что в доме водились иконы, хозяйка вполне могла быть религиозной женщиной). Они и разнесли слух.

К ногам Николая Чудотворца круглый год несут цветы

Версия №4: массовый психоз

Но есть и другая версия. Валерий Ерофеев разыскал Владимира Чегурова, который в это время жил в соседнем с Болонкиной доме и был активным участником событий. Сегодня Чегурова уже нет в живых, но Валерий Ерофеев успел запротоколировать и засвидетельствовать его рассказ.

— Владимир Чегуров рассказал мне, что никаких вечеринок Болонкина не устраивала, — вспоминает Ерофеев. — Но вернувшись домой с работы 17 января он увидел, что соседки разговаривают с двумя какими-то старухами. Те требовали показать «зеленый дом, где стоит каменная девка». Якобы на некую блаженную Аграфену на этот счет снизошла Божья благодать. Болонкина их убеждала, что у нее ничего такого нет. Старухи ушли, но на следующий день под окнами уже стояла толпа, которая хотела посмотреть на «каменную девку». Некоторые стали заходить в квартиры, лезли в окна, даже пытались что-то украсть. Убеждались, что никакой девушки нет, но не расходились. Так продолжалось несколько дней, народ все прибывал. Местные жители заколотили ворота, но люди лезли через них.

В результате Болонкина согласилась пускать в свою квартиру любопытных за 10 рублей. По тем временам это была серьезная сумма – кружка пива стоила 28 копеек. Местные жители держались на осадном положении неделю, потом ажиотаж спал и толпа разошлась.

— История Зои – это не более чем массовый психоз, — уверен краевед. – Атмосфера хрущевской «оттепели», ослабление антирелигиозной пропаганды — в таких условиях любое случайно брошенное слово могло вызвать массовые беспорядки. Подлила масла в огонь и милиция – когда к дому Болонкиной начала стягиваться толпа, здесь выставили оцепление, затем прислали конную милицию. А народ же как думает – раз милицию прислали, значит что-то точно есть, что-то скрывают. В результате на улице Чкалова собрались тысячи человек, огромная толпа, которая перекрыла и эту улицу, и соседние.

Для верующих легенда о Зое стала настоящим чудом

КОНКРЕТНО

Что сейчас происходит с «Домом Зои»

История «стояния Зои» произошла в одноэтажном деревянном домике. Район постепенно застраивался многоэтажками, «дом Зои» пострадал во время пожара, и в 2014 году собственник земли решил было снести ветхое здание, чтобы построить на этом месте высотку. Однако возмущение городской общественности заставило землевладельца изменить планы.

— На недавнем совещании собственник земли пошел навстречу градозащитникам и администрации, пообещал восстановить дом и передать его мэрии для организации музея, — рассказала руководитель Самарского отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

Эксперт убеждена – городскую легенду можно и нужно грамотно использовать.

— Каждый город бережет свои легенды, некоторые даже специально их создают, чтобы привлекать туристов, — говорит она. – А в Самаре такая известная история пропадает! Легенду о «Стоянии Зои» можно обыграть, создать музей, водить на экскурсии туристов. Надеюсь, это будет сделано.

КСТАТИ

«Вызвала интерес Хрущева»

В 2009 году в прокат вышел фильм режиссера Александра Прошкина «Чудо», в основу которого легла история о «Стоянии Зои». Фильм был удостоен специального приза 31-го Московского кинофестиваля за режиссуру. Впрочем, сюжет фильма не повторяет легенду полностью. Главную героиню зовут Татьяной. Она тоже каменеет после танца с иконой. Оживить девушку пытаются на протяжении всего фильма, в том числе на место событий приезжает сам Хрущев. В результате девушку удается вернуть к жизни сыну местного священника, после чего девушка попадает в руки КГБ, а затем – в психиатрическую лечебницу.

Источник