Когда построили дом колхозника

В поисках утраченного: Дом колхозника

Помните один из эпизодов культового советского фильма «Самая обаятельная и привлекательная», где одетый «с иголочки» Лёха Пряхин объясняет коллегам своё появление на работе в подобном прикиде: «Друг приехал из деревни, заночевал у него в Доме колхозника, не успел переодеться…»?

Будучи деревенским уроженцем, всегда задавался вопросом: о каких таких Домах колхозника в середине 80-ых идёт речь, поскольку был уверен, что их эра к этому времени была уже завершена. Сейчас попытаюсь разобраться…

В 20-ые годы Дома колхозника появлялись как в крупных городах (верхний ряд- г.Йошкар-Ола и г.Чебоксары), так и в небольших (нижний ряд- г.Черепаново Новосибирской обл. и г.Венев Тульской обл.)

В начале 20-ых в городах повсеместно стали появляться специализированные гостиницы для сельских жителей- так называемые Дома крестьянина, рассчитанные на приём соответствующих категорий населения. Позднее, с появлением колхозов, некоторые из них были переименованы в Дома колхозника.

Вот как тогда писала о целесообразности их появления одна из газет:

«Вопрос этот можно считать вполне назревшим. Необходимость создания дома диктуется всей политикой партии и вызывается также насущной потребностью со стороны крестьянина. Бывая в подшефных селах, городским товарищам часто приходилось сталкиваться с заявлением крестьян о том, как в городе их частенько обирают, взимая незаконные сборы, пользуясь их безграмотностью. Крестьянину, приезжающему на один- два дня, а подчас и на несколько часов, не до того, чтобы бегать по различным учреждениям и доискиваться наказания виновников всех обрушившихся на его голову зол. А большей частью крестьянин, не знающий всех касающихся его распоряжений Советской власти, не уверен в том- законны или беззаконны все применяемые к нему обложения. «Дом крестьянина» и должен быть таким местом, где без волокиты селянин быстро найдёт ответ на все волнующие его вопросы. Кроме этого, дом должен служить местом, где крестьянин, приезжая на короткое время в город, смог бы также и остановиться».

Как правило, их строительство привязывалось к городским рынкам, чтобы приехавшим для реализации своего товара крестьянам было где жить: привёз продукцию, переночевал- и снова за прилавок. Удобно и, главное,- недорого! Поначалу они обычно имели низкий уровень благоустройства, оснащались дешёвой мебелью и имели весьма непрезентабельный вид. Но для неприхотливых и непривычных к особой роскоши крестьян и это было верхом блаженства! Тем более, Дома не только обеспечивали их временной крышей над головой и едой, но и выполняли культурно-просветительские функции: предоставляли правовую помощь, осуществляли экскурсионную деятельность и лекционную пропаганду.

Так выглядели колхозные рынки в СССР в 20-30-ые годы… Фото из открытого доступа в Интернете

В 30-ые годы с началом коллективизации их роль еще более возросла. Городские рынки стали основным местом сбыта колхозами своей сельхозпродукции. Привычной картиной того времени стали вереницы тянущихся в город со всех окрестностей подвод да специфический лошадиный запах в местах их концентрации. Как правило, за день-два реализовать всю продукцию удавалось редко, а потому командированным для этого дела колхозникам приходилось обживаться в городе основательно. Многие даже намеренно затягивали сроки своего пребывания в Доме колхозника, чтобы хоть немного насладиться этой райской жизнью!

Центральный Дом крестьянина в г.Москве и его столовая. Фото из открытого доступа в Интернете

Главный такой дом в Москве- Центральный Дом крестьянина (ЦДК)— был открыт в июне 1922 года на Мясницкой улице. Помимо общежития и столовой в нём имелась собственная амбулатория, бесплатная баня, прачечная, библиотека-читальня, сельскохозяйственный музей, зрительный зал с киноустановкой, юридический и культурно-просветительский отделы. Здесь же действовали курсы по подготовке руководителей сельскохозяйственных артелей и механизаторов.

А это- здание Московского губернского Дома крестьянина. Фото из открытого доступа в Интернете

Там же в 1925 году на Трубной площади в здании бывшего ресторана «Эрмитаж» был открыт Московский Дом крестьянина, предназначенный исключительно для поселения крестьян Московской губернии. В целом, его структура повторяла ЦДК. Добавился лишь магазин по продаже семян и сельхозинвентаря, да появилось диковинное нововведение- можно было ознакомиться с работой «показательного волисполкома» (где давались разъяснения по организации и ведению работы с населением на местах).

В 1930 году Дома были объединены в единый ЦДК, который был упразднён с началом войны летом 1941 года.

Но до Москвы простому смертному было далеко, а вот до своего губернского центра добраться было вполне по силам. А как там обстояло дело с их проживанием?

В этом старинном здании г.Владимира прежде размещался Дом крестьянина. Фото из открытого доступа в Интернете

Знакомимся на примере Владимирского Дома крестьянина, открытого в 1922 году в помещении, ранее занимаемом Губсовхозом. Всякому крестьянину и представителю, явившемуся по делам земледелия, здесь предоставлялся ночлег и кипяток. Таким же правом обладали и крестьяне, навещавшие своих сыновей- красноармейцев. Имевшийся при Доме справочный стол предоставлял необходимую информацию, в основном, касающуюся поиска советских учреждений. К услугам колхозников были бесплатные читальня и библиотека, по вечерам с ними проводились беседы и лекции на сельскохозяйственные и политические темы, а также проводились экскурсии (преимущественно, на промышленные предприятия). В читальном зале был установлен радиоприемник с громкоговорителем, транслировавший концерты, передаваемые с московской радиостанции имени Коминтерна. Позднее при Доме открылась парикмахерская, где цены для крестьян были вдвое ниже, чем у городских частников.

Дом крестьянина пользовался небывалым спросом у сельского населения: ежемесячно в его общежитии ночевало до тысячи человек, из которых каждый пятый- прибывавший в губернский город по общественным и личным делам; чайная- столовая ежемесячно пропускала более 8 тыс. посетителей. Плата за ночлег составляла 100 руб. в сутки (после деноминации 1923 года- 1 руб.), а сытный крестьянский обед из двух блюд стоил 30-45 коп., стакан чая -15 коп.

В читальне Дома колхозника. Фото (на мой взгляд) явно постановочное… Фото из открытого доступа в Интернете

На схожих условиях и принципах была организована работа Оренбургского Дома колхозника, построенного в 1925 году.

Чтобы воспользоваться имеющимися льготами, крестьянам необходимо было иметь удостоверение от своих сельских властей с обоснованием необходимости их выезда в город. На основании его те получали пропуск на право пользования общежитием и конюшней (но не более, чем на двое суток), а также право на питание для себя и скотины и получение нужных справок. Во дворе Дома имелась кузница на два горна, осуществлявшая по самым низким расценкам всевозможный ремонт крестьянских повозок и ковку лошадей, в ней постоянно работали два кузнеца-слесаря.

Примерно вот так в 20-30-ые годы (как в г.Белгороде- на снимке) выглядела прилегающая к любому Дому колхозника территория… Фото из открытого доступа в Интернете

Плата за проживание была установлена для крестьянина в 15 коп. в сутки, за конюшню- 10 коп. с головы. Для колхозников в столовой обеды из двух блюд отпускались по цене 25 коп., кипяток и посуда отпускались бесплатно, а чай- по 10 коп. Для прочих категорий проживающих расценки были несколько дороже.

Дом крестьянина в г.Чебоксары, построенный в 1928 году в северо-западной части Троицкого монастыря. Фото из открытого доступа в Интернете

К сожалению, послевоенная судьба большинства Домов колхозника в областных центрах и крупных городах прослеживается лишь до 80-ых годов. По крайней мере, мне в своих поисках дальше продвинуться не удалось…Если у читателей имеется дополнительная информация по данной теме, буду рад увидеть её в комментариях!

Уважаемые читатели! Дайте свою оценку публикации, поделитесь ею в соцсетях и рекомендуйте друзьям! Проявляйте уважение к автору и друг к другу, воздерживаясь от откровенных оскорблений, хамства и мата в комментариях (буду блокировать)!

Источник

Исторический ликбез: «Дом колхозника»

Сегодня в рамках «исторического ликбеза» я расскажу вам о «Доме колхозника». Знаете, что это? Нет? Вам даже Википедия не поможет, потому, что об этом заведении в ней ничего нет. Не поможет и всезнающий Гугл — информация о «домах колхозника» в нем куцая, словно хвост русского медведя.

Так вот.

Энциклопедический словарь, 1953 год.

«Дом колхозника», в СССР учреждение, организуемое обычно в городских поселениях для приезжающих колхозников. При Д. К. имеется общежитие, проводятся разнообразные консультации и лекции.

То есть это разновидность гостиницы? — спросите вы.

Нет, увы. Это — разновидность барака. С минимальными удобствами или вовсе без них. Это — ночлежка. Однако ночлежка с идеологическим оформлением.

Дело тут вот в чем.

В конце 20-х годов ХХ века в СССР ввели колхозы. Это — по сути концлагеря, в которых люди-рабы вкалывали по 16 часов в сутки без выходных и практически бесплатно. Миллионы крестьян сорвались с насиженных мест и, спасаясь от колхозов ринулись в города и поселки по всему необъятному СССР. Да хоть к черту – лишь бы подальше от голодной смерти!

«Нехорошо», — подумали коммунисты и ввели в СССР паспортный режим. Во всем мире существуют паспорта. В некоторых странах, например, в США это удостоверение личности необходимо только для путешествий по миру. В те годы американец мог поселяться в отель, назвав любое имя — никого это не интересовало. А его удостоверением личности служила любая бумажка, чаще всего — водительские права.

Но в СССР было все не так. Паспорта служили для контроля за передвижением человека. И если ты поселялся в другом городе даже на короткий срок — больше 24 часов — должен «прописаться». Временно. То есть сообщить ОГПУ свое настоящее место жительства на данный момент. Неважно — в гостинице ты живешь на период командировки или снимаешь квартиру. Даже отдыхающих в санаториях прописывали.

За нарушение правил прописки гражданина на первый раз штрафовали. На второй раз можно было сесть в тюрьму. По статье 192а УК РСФСР. До двух лет.

Благодаря такой системе в СССР контролировался каждый человек. Буквально. Найти при необходимости можно было любого. Или загнать до смерти, как волки загоняют оленя. Даже профессионалов. Александр Успенский, начальник НКВД УССР 14 ноября 1938 года, предчувствуя арест, перешел на нелегальное положение, имитировав самоубийство. Продержался 4 месяца ровно, день в день.

Но с колхозниками всего этого не было. Ибо колхозникам паспортов не выдавали. Чтобы они из колхозов не бежали. Да, в СССР разыскать и вернуть «на родину» можно было любого. Но каких ресурсов это требовало, когда речь шла о миллионах беглых! Потому колхозников снова, как в первой половине ХІХ века сделали крепостными. Вдумайтесь: 40% населения страны — самые настоящие крепостные!

Говорят, паспортов колхозникам до 1974 года вовсе не выписывали. Это не так. В СССР паспорт должен был иметь каждый. Но паспорт колхозника лежал в сейфе у председателя сельсовета и тот отвечал головой (в прямом смысле) за то, чтобы колхозник его на руки не получал.

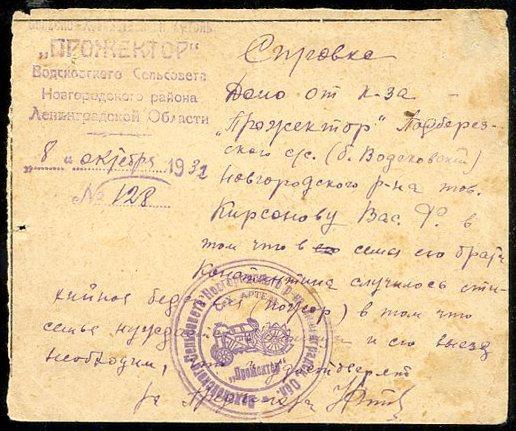

А вместо этого при необходимости выписывалась колхознику справка, в которой указывалось, что он есть членом колхоза «Прожектор» Новгородского района, и что ему просто необходимо на несколько дней поехать к брату, у которого случился пожар. Именно такую справку мы видим на фото.

Но без паспорта в гостиницах не селили. Не положено. Поэтому для колхозников и организовали ночлежки. В которых они, как заключенные концлагерей, ютились часто в нетопленных, ободранных «номерах» по 10-12 коек в каждом и с «удобствами» во дворе. Ванная? Душ? Так это в гостиницах. А в домах колхозников — умывальник. Не от водопровода, а такой, знаете — ручной, куда воду заливают из ведра, а внизу штырек торчит.

И будьте уверены — анкетные данные и откуда приехал товарищ колхозник немедленно сообщались «куда следует». Чтобы там связались с местными работниками из «где следует», чтобы те связались с председателем сельсовета в случае чего, и проверили: вернулся ли гражданин (слово-то какое смешное в этом случае) колхозник Кирсонов в родной колхоз «Прожектор».

А ежели не вернулся… Ну, тогда уже председатель колхоза и председатель сельсовета шли по этапу лес валить. А и правда — зачем отпускали крепостного на волю без разрешения родной советской власти?

Кстати, в статье о домах колхозника из энциклопедического словаря заметили пассаж о лекциях? Это то самое «идеологическое оформление», о котором я говорил. Их власть рабочих и крестьян для пожильцов организовывала каждый вечер. Лекторы рассказывали, как хорошо живется колхозникам в СССР и как угнетают пролетариат в проклятых США. А иногда даже и кинофильмы показывали. Бесплатно.

Как раз в 1932 году вышел фильм «Беглецы» о том, какое наказание следует за дезертирство…

ЗЫ. Народ, который забыл или не знает своего прошлого, не имеет будущего, — сказал Платон.

От себя добавлю: такой народ обречен ходить по кругу, причем — по граблям.

Павло Бондаренко

Источник

«Дом колхозника» в гор. Владимире — Владимир — История — Каталог статей

|

| |||||||||||||||||||||

Источник