Когда построили дом культуры

«Как появились советские дома культуры?» – Яндекс.Кью

Большинство людей, живущих на постсоветском пространстве так или иначе сталкивались в своей жизни с домами культуры. Кто-то ходил в районный ДК на бальные танцы или занимался в кружке радиоэлектроники, кто-то застал концерты культовых рок-групп в знаменитом ДК им. Горбунова, кто-то устраивал встречи литературных объединений, а кто-то просто приходил в ДК — как одно из важных административных зданий — например, в день голосования.

Между теми ДК, которые и по сей день существуют в России, и организациями, послужившими прообразом этих домов культуры, лежит долгий путь длиной более чем в столетие. Эта генеалогия домов культуры отсылает к двум ключевым явлениям: народным домам и рабочим клубам.

Народные дома стали возникать во второй половине XIX века. Они, говоря современными словами, были локальными образовательными и культурными центрами, в которых детей и взрослых, не имевших доступа к школьному образованию, обучали грамоте и начальным гуманитарным знаниям. Там же организовывали библиотеки, читали публичные лекции, ставили театральные представления и просто обменивались новостями, знаниями, опытом. Первый в мире народный дом открылся в 1882 году не где-нибудь, а в Сибири — в Томске. В 1883 году народный дом появился и в Петербурге, а вскоре стали появляться аналоги и заграницей: people’s house в Великобритании, casa del popolo в Италии, casa del pueblo в Испании и maison de peuple во Франции.

Первые народные дома стали реакцией общества на социальное неравенство и недоступность образования — их открывали меценаты и различные общественные объединения. Во Владивостоке, например, в 1899 году Обществом народных чтений был открыт известный до сих пор Народный дом им. А.С. Пушкина. После революции 1905 года из-за роста революционных настроений среди молодежи явление стало получать поддержку со стороны муниципальных и городских властей, и строительство народных домов набирало новые темпы.

Чуть раньше — в 1870–1880-е годы — на фоне усиления рабочего движения в Италии появляются самоорганизованные рабочие клубы. Чтобы иметь возможность влиять на общественно-политическую жизнь, рабочие начали объединяться и обучать друг друга грамоте, обсуждать актуальные новости и события, заниматься самообразованием. Впоследствии такие объединения стали прообразом итальянских общественных и культурных центров, а после революции 1917 года, благодаря развитию профсоюзов, этот формат самоорганизации распространился и в молодой Советской России. По всей стране при заводах и других предприятиях стали появляться рабочие клубы, деятельность которых очень быстро вышла за пределы конкретных предприятий — посещать занятия и принимать участие в мероприятиях клуба мог любой желающий, вне зависимости от профессии.

Вскоре по всей стране начала разворачиваться масштабная сеть домов и дворцов культуры. Некоторые из них стали эволюцией рабочих клубов, для которых во второй половине 1920-х годов по всей стране строили здания по самым современным проектам. Например, в 1929 году по проекту всемирно известного архитектора Константина Мельникова в Москве были построены Клуб Русакова Союза Коммунальников, известный сегодня как Дом культуры имени И.В. Русакова, и Клуб завода «Каучук», так же ставший потом домом культуры. В том же году завершилось и строительство Клуба профсоюзов коммунальников имени Зуева по проекту Ильи Голосова — одного из наиболее известных и по сей день домов культуры.

Другие ДК либо создавались с нуля, либо появлялись на базе народных домов: не связанные друг с другом ранее, теперь они вместе с рабочими клубами стали частью новой обширной сети, которая к середине XX века состояла более чем из 90 000 учреждений. Эта сеть была призвана не только ликвидировать безграмотность и обеспечить возможность для самоорганизованного творческого досуга, но также представляла собой мощную инфраструктуру для идеологической работы. Именно через дома и дворцы культуры транслировались и разъяснялись важные политические новости и решения, там же выступали представители партии, и, в целом, советские дома культуры, как отмечают исследователи, были призваны конкурировать с церковью, популярность которой оставалась довольно высокой.

После Второй мировой войны формат домов культуры распространился и за пределы Советского Союза. В большинстве стран Восточного блока дома культуры зачастую открывались на базе уже существующих культурных организаций: например, в Болгарии ДК адаптировались под систему появившихся еще в XIX веке читалиште — читален, в которых не только читали, но, как и в ДК, занимались многими другими культурными практиками.

Интересно, что своя история домов культуры есть и у Франции. Первый дом культуры (Maison de la Culture) открылся там в 1936 году по инициативе литераторов-антифашистов, среди которых был и недавно посетивший Советский Союз Луи Арагон. Уже после Второй мировой войны, в 1959 году, министр культуры Французской республики Андре Мальро, отталкиваясь от опыта 1930-х, предложил открыть дома культуры по всей стране, чтобы «любой шестнадцатилетний подросток, каким бы бедным он ни был, мог по-настоящему соприкоснуться со своим национальным достоянием и достижениями человеческого духа».

Проект Мальро был частично реализован, некоторые французские дома культуры продолжили существование и в XXI веке, однако несмотря на схожее название, они сильно отличались от советских: в первую очередь французские дома культуры были нацелены на приобщение широкой аудитории к культуре, которая создавалась как элитарная. В советских же ДК — по крайней мере, до определенной поры — ключевую роль играли практики самообразования: как и в итальянских рабочих клубах, рабочих в ДК «просвещали» другие рабочие, а не интеллигенция.

Источник

История ДК Москвы: Рабочие клубы

Культурные центры, созданные на базе советских домов культуры, задают тон районной и городской жизни. Места, долгое время считающиеся застрявшими в советском прошлом, начали развиваться, адаптироваться к новым условиям. Мы в ДК “Гайдаровец” решили выяснить, как жили дома культуры Москвы в Советском Союзе, в 90 гг., проследить их историю с момента появления и до сегодняшнего дня. Поэтому запускаем серию публикацию #историяДКМосквы. Если вы можете поделиться своими воспоминаниями о московских домах культуры, пишите нам smm.gaidarovec@gmail.com.

А. Родченко. Рабочий клуб

Первых годы после 1917, несмотря на всю сложность, были периодом общественного подъема, культурного творчества, экспериментов, энтузиазма и активизма. Строительством новой модели жизни занимались во всех сферах. Однако, одно из ключевых стала культура.

Культурно-просветительные организации пролетариата (Пролеткульт) появились после Февральской революции. А после Октябрьской Пролеткульт очень быстро вырос в массовую организацию, а к лету 1919 г. было около 100 местных организаций. В 1920 г. в рядах Пролеткульта насчитывалось около 80 тыс. человек, организацией издавалось 20 журналов. Однако, все было не так просто.

На Первом Всероссийском съезде Пролеткультов 3-12 октября 1920 большевистская фракция осталась в меньшинстве, и тогда постановлением ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» от 10 ноября 1920 и письмом ЦК от 1 декабря 1920 Пролеткульт был организационно подчинён Наркомату просвещения. Нарком просвещения Луначарский поддерживал Пролеткульт, Троцкий же отрицал существование «пролетарской культуры» как таковой. Основную опасность Пролеткульта видели с смещении акцентов с политической пропаганды на самодеятельность и развлечения. С 1922 активность Пролеткульта значительно снизилась, а вместо единого Пролеткульта создавались отдельные, самостоятельные объединения пролетарских писателей, художников, музыкантов, театроведов. В 1932 году Пролеткульт прекратил свою деятельностью, по сути он был поглащен ВЦСПС — эта тенденция была замечена уже к 25 году.

Московский Пролеткульт, организованный в феврале 1918 года, стал одним из первых Пролеткультов в России. Пролетарские культурно-просветительные организации превратились в помощников новой власти, работающих в системе советского государственного аппарата. За этот период состоялось шесть общероссийских съездов и шесть конференций Пролеткультов Москвы и Московской губернии, которые определили задачи и методы работы. В МПК была четкая организационная структура. Пролеткульт создал стройную организацию, начиная от культпросветкомиссий фабрично-заводских комитетов и заканчивая Всероссийским Советом Пролеткульта. Московский Пролеткульт имел устав, руководящие органы, печатные издания, в том числе периодические (журналы «Пролетарская культура», «Горн»)

В 20 гг. XX в. Пролеткультом одно за другим открывались учебные заведения, курсы, клубы, театральные и художественные студии. Клубы — первые ДК — становились центрами политической и культурной жизни. В них читали лекции, показывали фильмы, выступали артисты, работали библиотеки, художественные кружки и курсы ликбеза, выпускались стенгазеты, проводили общие собрания. Рабочие клубы были рассчитаны на обслуживание работников крупных промышленных предприятий или членов отраслевых профсоюзов, отсюда и такое название.

Городской Народный Дом. начало XX в.

Рабочие клубы не стали изобретением советское власти. В конце XIX в Москве появились Народные дома. Один из первых и самых известных — нынешний Дворец на Яузе. История такая: на деньги которые, дали вскладчину местные предприниматели – владельцы ткацкие и красильные заводов, построили Введенский народный дом в стиле модерн, дореволюционный дом культуры. Построили для того, чтоб занять рабочих после смены, чтоб они не пили. После 1905 года жить рабочим стало чуть легче, появилось свободное время. То здание, что мы видим сейчас, надстроено сверху уже после войны в 1947 году. Но зрительный зал остался в основе здания. В здании был театр “Современник”, ДК МЗЛЗ, Телетеатр. Сейчас это концертный зал.

Дворец на Яузе. Наши дни

«Позже ДК отдали «Телетеатру». Он так и назывался, потому что подходил для записи телепередач, в которых требовался зрительный зал и сцена. КВН начался оттуда. «А ну-ка девушки», «Вокруг смеха» снимались там. Это была качественная культурная площадка. Были гастрольные спектакли. Местных детей водили туда на елки. Наше было место. На что мы только не ходили в «Телетеатр»! Помню, приезжал мексиканский студенческий ансамбль, ходили два раза. Их было человек 100: танцоры, оркестр, хор. Феерия, по сравнению с нашим фольклором! Очень профессионально. Приезжали американские студенты, которые играли в жанре spiritual. Премьера «Ассы» здесь проходила, впрочем, у меня неоднозначное отношение к этому фильму» — Р. Булавко, краевед.

В январе 1915 г. Московская городская дума постановила открыть к 1 сентября двенадцать народных домов, а затем ежегодно по три новых вплоть до 1920 г. . Однако до революции были открыты только два учреждения. В Москве народные дома так и не стали крупными просветительскими центрами, не смогли привлечь большое число посетителей, несмотря на низкие расценки и бесплатные программы. С рабочим же клубами ситуация была совсем иной.

Размах строительства рабочих клубов во второй половине 20-х годов значительно превышал по объему строительство других культурно-массовых сооружений. Это во многом объяснялось тем, что клубы как бы поглотили и растворили в себе функции целого ряда других учреждений культуры (театров, библиотек, кинотеатров и др.). Только в Москве и Московской области в 1926-1928 гг. было построено 45 клубов (не считая мелких клубов с залами менее 300 мест). В последующие годы были сооружены клуб типографии «Красный пролетарий» (архит. С. Пэн, 1930), клуб завода «Серп и Молот» (архит. И. Милинис, 1929-1933) и др.

Сборник статей «10 рабочих клубов Москвы», в котором проанализированы клубы, построенные в Москве к 1930 году.

Сборник статей «10 рабочих клубов Москвы», в котором проанализированы клубы, построенные в Москве к 1930 году.

Из чего стоит рабочий клуб?

«Весь клуб должен дать отдых рабочему.

Поэтому нецелесообразно заставлять его лазать по лестнице и толкаться в толпе. С другой стороны, расположение зрительного зала внизу приближает его к природе, если клуб стоит в парке» — о рабочем клубе П. Алексеева

План ДК им. Зуева

Клуб — это:

- зал — используемый для собраний и митингов, для кино, для театральных постановок.

- библиотека,

- кружки самодеятельности,

- кружки профессиональных технических интересов и изобретательства,

- кружки гуманитарных знаний, философии, истории, литературы, а также искусств, живописи, музыки, танца.

- спортивный зал, лыжная база, футбольное поле, каток.

Планы рабочих клубов Москвы

Клубы стали историей новой, ранее не знакомой ни рабочим, ни архитекторам. Функциональные проблемы строительства и использования зданий были неизбежны. Среди архитекторов проводились специальные конкурсные соревнования. При этом речь шла не только о программе проектирования, но и об архитектурной структуре сооружения. Однако архитекторы редко принимали участие в составлении программ проектирования клубов, составлением их занимались органы ВЦСПС, представители фабрик и заводов в зависимости от реальных потребностей и имеющихся средств.

Особенности нового быта пролетариата, молодого восходящего класса, перед которым развертываются неограниченные перспективы в условиях социалистического строительства, требуют принципиально иной системы архитектурного оформления.

Надо в клубном строительстве искать такие художественные методы, которые оформляли бы сложные процессы бурно растущих коллективов. — о клубе им. Фрунзе

Зачем занимались рабочие клубы?

К 28 году учащаются дискуссии о функции рабочих клубов. Возникает противоречие: клуб из места политпросвещения все же превращается в центр развлечения. Как должны развиваться клубы — один из самых обсуждаемых вопросов повестки дня и постоянных споров. Архитектор вносил дискуссионные предложения к программе проектирования клуба. Например, И. И. Леонидов настаивает на развитии спорта за счет танца, фотоискусства взамен живописи, документального фильма взамен театра.

Фотограф и деятель искусства М.С. Наппельбаум видел главную задачу клуба в формировании в условиях созданного там нового быта нового человека. Клуб он рассматривает как развитый культурно-спортивный комплекс, территория которого делится на секторы — научный, искусств, физкультурный и молодежи. Рабочий клуб — чуть не основной инструмент формирования советского рабочего.

Рабочие клубы были тесно связаны с предприятием и всегда были проводниками его интересов как внутри, так и за его пределами. Работа руководителей клубов оплачивалась, и при этом зарплата была, конечно, маленькой, но те задачи, которые ложились на них, без инициативы и энтузиазма решать было невозможно. Здесь тоже возникало немало споров: одни считали, что клуб должен основываться на принципе “самодеятельности”, то есть не оплачивать работу, так как управленец работающий за деньги недостаточно вовлечен в клубные жизнь, другие же считали, что “самодеятельность” ведет к неорганизованности.

План рабочего клуба «Буревесник»

Студии и кружки создавались самими активистами как ответ на запрос рабочих того предприятия, к которому был прикреплен данный клуб, как поддержка инициатив, идущих от других общественных и политических организаций, а также как исполнение решений местных органов власти.

Рабочие активисты постоянно меняли формы клубной работы, искали способы вовлечения общественности. Проходили политлотереи, политаукционы, политбазары, политфанты, издавались журналы, работали кружки, организовывались спектакли, кино-показы. Были и специфические формы работы, например, выступления боевых драматических групп, исторические суды. Одной из самых интересных форм был — ЖЖ, Живой журнал. Эта форма была очень популярной у активистов рабочих клубов. ЖЖ — это трибуна пролетарского творчества, живой агитатор и воспитатель. Кроме того, ЖЖ рассматривался еще и как бич неграмотности, решал просветительские задачи. При клубах были ясли, развивалось направление познавательного туризма.

Рабочий клуб им. Фрунзе

Рабочий клуб «Каучук»

Источники:

- Л. Булавка. «Низы» Пролеткульта и рабочие клубы 1920-х: что делали и чем жили. Журнальный клуб Интелрос “Альтернативы”. №3, 2012

- Архитектура клубного здания. 10 рабочих клубов Москвы / Государственная академия искусствознания. — Москва ; Ленинград : ОГИЗ — ИЗОГИЗ, 1932. — 108 с., ил.

- Из истории советской архитектуры 1926—1932 гг. Документы и материалы. Рабочие клубы и дворцы культуры. Москва / Ответственный редактор К. Н. Афанасьев ; Составитель В. Э. Хазанова ; Академия наук СССР; Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания министерства культуры СССР; Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева. — Москва : Издательство «Наука», 1984. — 139 с., ил.

- Архитектура общественных зданий. 1917—1932/ Всеобщая история архитектуры. Том 12. Книга первая. Архитектура СССР// под редакцией Н.В. Баранова. Москва, Стройиздат, 1975 г.

Источник

Дворцы культуры, бараки культуры… Где располагались клубы орских предприятий?

ДК Нефтехимиков, 1985 год. Фото В. Куприенко

В наше время в Орске осталось совсем немного «очагов культуры» – драмтеатр, пара кинотеатров, три-четыре ДК… Остальные, увы, превратились в торговые центры, офисы, либо просто приходят в упадок. А ведь в прежние времена у каждого местного предприятия имелось подобное учреждение: руководство просто обязано было воспитывать рабочих, обеспечивать досуг их детей – ну и, конечно, пропагандировать правильные ценности. Не все давалось сразу: как правило, сначала, пока завод только строился, это мог быть обычный барак или даже «красный уголок» в бараке; потом возводилось здание поприличней; наконец коллектив трудом доказывал, что достоин награды, и из Москвы, из министерства, приходили деньги, на которые сооружали дом-дворец: с колоннами, с богатой лепниной, с непременными скульптурами рабочих…

1966 год, ДК МАшиностроителей. Фото М. Куликова

Мы попытались выяснить, где в разные времена располагались заводские клубы Орска и найти эти места на современной городской карте.

Нефтеперегонный, он же Чкаловский, он же Крекинг

Первый клуб завода имени Чкалова был построен еще до войны. Находился он в том месте, где улица Союзная переходит в улицу Жуковского. Сейчас там расположены автосалоны, несколько мелких предприятий (до недавнего времени действовало и производственное объединение «Урал», где инвалиды из общества слепых изготавливали продукцию для завода холодильников).

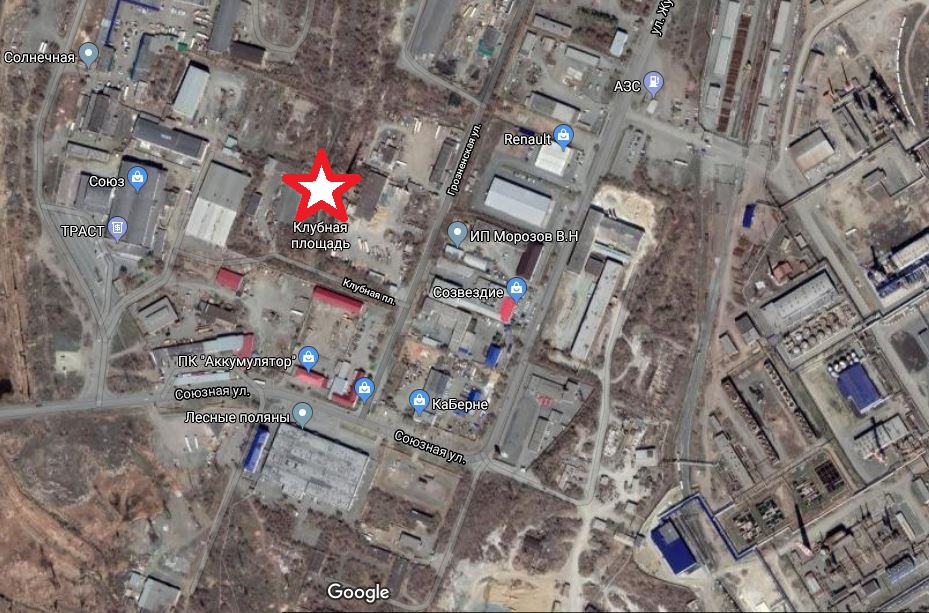

Примерное место расположения первого клуба НПЗ отмечено звездочкой. Карта google.maps

А в прежние времена там были сконцентрированы социальные учреждения, подконтрольные заводу: больница, спорткомплекс, и в центре всего этого – скромный клуб. Собственно, до сих пор там имеются площадь Клубная и улица Клубная. Правда, теперь это настолько малолюдная местность, что на многих картах ни улицу, ни площадь не отмечают.

Пока велось строительство завода, рабочие селились поближе к площадке – чтоб не терять времени на дорогу, тем более, что и с транспортом было худо. Но было решено, что рабочие (кроме персонала аварийных бригад) должны жить подальше от труб, выбрасывающих в воздух не самые полезные вещества. Поэтому НПЗ принялся интенсивно застраивать так называемый поселок Нефтяников (жилые дома в районе школы №2). Чтобы организовать досуг своих рабочих и членов их семей, завод разбил вдоль Елшанки (за нынешним бассейном «Дельфин») парк Нефтяников, стадион «Нефтяник» (там же)… И заложил ДК Нефтехимиков. Кстати, это единственный в городе ДВОРЕЦ культуры – остальные, даже самые монументальные все-таки лишь дома. Позднее, в 70-х, когда кружков, секций, самодеятельных коллективов стало так много, что в ДК они не умещались, было решено соорудить пристрой – теперь это самостоятельный КДЦ «Молодежный».

ДК Нефтехимиков. Фото В. Куприенко

Кстати, не многие знают, что был у Чкаловского завода и еще один клуб… Дело в том, что одним из обособленных структурных подразделений завода числился трест «Газнефтезаводстрой». Состоял он почти полностью из поволжских немцев, которых в военное время перебросили из прифронтовых местностей в Орск и которые попали в так называемую «трудармию» – они не считались заключенными, но были под особым присмотром и выполняли самую тяжелую работу, в том числе и на НПЗ. После войны их, конечно, уравняли в правах со всеми прочими гражданами, но трест так и остался «немецким». И для его работников построили отдельный клуб в поселке Нефтяников – одноэтажный, небольшой. Местные жители в шутку называли его «Берлинчиком». Сейчас этого здания уже нет, на его месте выросли частные гаражи.

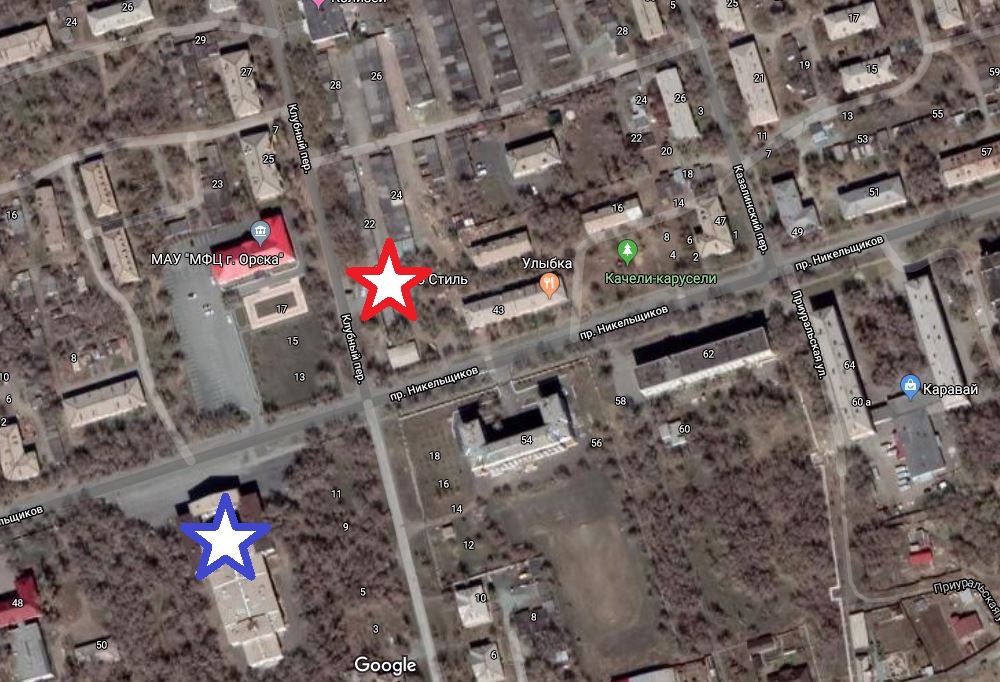

Красной звездочкой отмечен ДК Нефтехимиков. Синей – «Берлинчик». Карта google.maps

Никелькомбинат

Первым учреждением культуры никельщиков (тогда еще никельстроевцев) стал обычный одноэтажный барак. Но вместо спальных нар в нем располагались стулья для зрителей, в одном углу была сколочена сцена и натянуто белое полотнище, на котором с помощью трескучего аппарата «кинопередвижки» демонстрировались немые фильмы.

Строительство бараков на площадке Никеля, 1935 год. Автор фото неизвестен

Где располагался этот «культурный барак», наверняка выяснить не удалось. Точно известно, что где-то в районе Клубного переулка (откуда, собственно, и взялось это название). Одни утверждают, что здание было ровно на том месте, где много лет спустя возвели ДК Металлургов, другие говорят, что чуть в стороне, ближе к железной дороге…

Синей звездочкой отмечен ДК Металлургов. Красной – возможное место расположения первого «барачного» клуба. Карта google.maps

А дальше произошла интересная история. Как мы уже рассказывали в одной из «старостей», в 30-х годах руководство города решало, где должны жить рабочие орских предприятий: на европейском берегу в «новом городе» или на азиатском – в сильно увеличенном «старом». О том, чтобы оставить их в поселках прямо под коптящими трубами заводов, и речи не шло.

Директора предприятий хотят решить вопрос так, чтобы как можно ближе построить жилища рабочих к предприятиям. Но это сталкивается с интересами санитарных норм, — говорил тогда управляющий трестом «Орскхалилстрой» Эвальд Лепин. — Наиболее правильным решением было бы сохранение нынешних временных поселков в виде аварийных поселков возле предприятий… Все же остальное жилье и этих предприятий, и предприятий черной металлургии должно быть сконцентрировано [в экологически безопасных районах].

В итоге руководство Никеля принялось строить дома в «Соцгороде» – районе школы №8. Иностранные архитекторы из школы Баухауз возвели для металлургов несколько жилых домов, детсад, ясли… Частью этого комплекса стал и дом культуры на нынешней улице Московской.

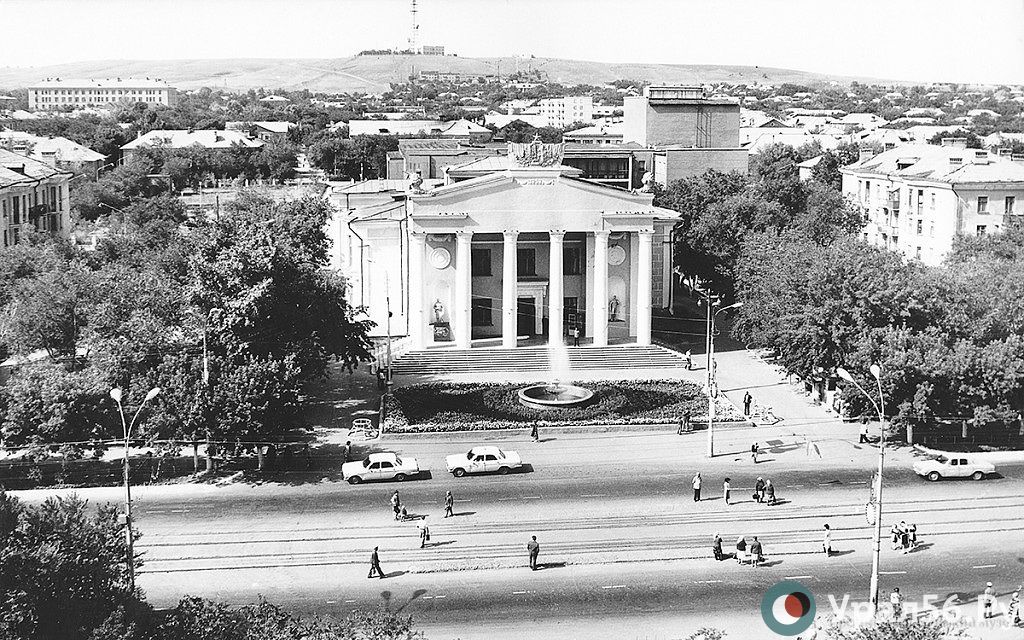

60-е годы, здание театра (бывшего ДК Никельщиков). Фото ОКМ

Здание было сдано в 1940 году. Но дети никельщиков недолго посещали кружки – началась война, и там разместился эвакогоспиталь.

Звездочкой отмечен бывший ДК Никельщиков. Карта google.maps

После войны в ДК перебралась труппа Орского драмтеатра (и занимала его вплоть до 1969, когда построили нынешнее здание на Комсомольской). К тому же стало понятно, что большинство никельщиков живет не в Соцгороде, а в поселке Никель при заводе. Поэтому комбинат в 1957 году построил новый дом культуры там, где он сейчас и находится – на проспекте Никельщиков (тогда – улице Жданова).

А когда артисты театра все-таки освободили здание на Московской, его отдали тресту Орскпромстрой. Оно служило им в качестве дома культуры, пока новые времена не превратили ДК в ресторан…

Мясокомбинат и ЭМИ

Мясокомбинат стал первым промышленным гигантом, построенным в Орске. Тем не менее, ему меньше других, более молодых, предприятий повезло с культурой.

Во времена Мясохладостроя клуб был в одном из многочисленных бараков, где он находился, сейчас установить невозможно. Потом уже заработавший комбинат построил специальное здание – простенькое, одноэтажное, но все же добротное – на улице Перегонной. Сейчас от него и следа не осталось – там стоят жилые «хрущевки».

Красной звездочкой отмечено место, где располагался первый клуб мясокомбината. Синей – где планировали строить ДК. Карта google.maps

А вот полноценного ДК коллективу этого славного предприятия получить так и не удалось. Производственные показатели были в норме, орской тушенкой питалась чуть не вся Советская Армия. Но московское руководство из минпищепрома все время жадничало: обещало денег, но не сейчас, а как-нибудь потом.

Директор мясокомбината даже начал строительство: в юной части парка Пищевик был залит внушительный фундамент… Но дальше дело не пошло. Проект так и остался проектом.

Похожим образом сложилась и судьба завода электромонтажных изделий. Когда-то у него имелся собственный, пусть и плохонький, клуб. Находился он недалеко от завода, напротив нынешнего православного собора во имя Георгия Победоносца.

Звездочкой отмечено место, где располагался клуб-барак ЭМИ. Карта google.maps

Когда барак был снесен (на его месте вырос 9-этажный дом), руководство предприятия собиралось построить ДК или хотя бы клуб попросторней, но эти планы так и не осуществились.

Мехзавод и Машзавод

Оба этих предприятия, как известно, были эвакуированы в Орск в годы войны. Однако дом культуры, им принадлежащий, удивительным образом был построен до войны!

Дело в том, что в 30-х годах в Орске заложили гигантский Локомотивный завод. Начали с заливки фундаментов под будущие цехи, а заодно возвели и заводоуправление. Оно известно большинству орчан как ДК «Серп и молот».

ДК «Серп и молот». Карта google.maps

В 1937 году строительство «Локомотива» законсервировали, а в 1941, когда в Орск из Тулы и Краматорска прибыли нынешние Мехзавод и ЮУМЗ, пригодились и фундаменты, и красивое здание. В нем располагалось и руководство обоих заводов, и ВОХР – вооруженная охрана, обеспечивавшая сохранность имущества оборонных заводов.

ДК «Серп и молот», 1970 год. Автор фото неизвестен

В 1949 году, когда у предприятий уже имелись собственные административные корпуса, это строение освободилось, и в него переехали горком партии и горисполком – то есть «Серп и молот» (тогда это название еще не употреблялось) стал зданием городской администрации. Напротив установили Доску почета, и площадь перед гостинице «Урал» стала главной городской площадью.

У Доски почета в конце 50-х. Фото А. Соколова

Ну, а когда чиновники освободили помещения, «локомотивное» здание превратили в ДК и отдали его двум предприятиям: Механическому и Мащиностроительному заводам. Дело в том, что они, хотя и находились на некотором отдалении, принадлежали к одному главку и были связаны технологически: на механическом производили гильзы для снарядов, а на машиностроительном – болванки для них же… В общем, рабочим двух предприятий пришлось соседствовать.

Южуралмашзавод

Первый клуб ЮУМЗа был построен еще в военные годы. Это был, конечно, простой барак. Располагался он на пересечении нынешних улиц Станиславского и Краматорской – ровно на том месте, где позже возвели девятиэтажку с книжным (теперь – мебельным) магазином.

Красной звездочкой отмечено, где находился первый клуб-барак. Синей – второй клуб, ставший кинотеатром «Пионер». Фиолетовой — ДК Машиностроителей. Карта google.maps

После войны завод построил клуб понадежней – одноэтажное здание, расположенное в квадрате нынешних Краматорской, Станиславского, Машиностроителей и Пржевальского. В 80-х там все сплошь застроили «хрущевками», а до этого между Пржевальского и Станиславского, параллельно им, была проложена еще одна улица – на ней-то и возвели тот самый клуб. Когда в 1959 ЮУМЗ отстроил себе шикарный ДК на площади Шевченко, в этом здании открыли кинотеатр «Пионер». Многие орчане его помнят… Ну, а кто забыл – гляньте на архивное фото.

1960 год, кинотеатр «Пионер». Автор фото неизвестен

ДК Машиностроителей, к счастью, стоит до сих пор. Правда, теперь это не ДК. В Интернете за ним закрепилась слава «самого вычурного супермаркета России».

1960 год, ДК Машиностроителей. Фото М. Куликова

Железная дорога

Первый железнодорожный клуб был возведен до войны неподалеку от вокзала. В 1936 году была построена школа №33 (сейчас это гимназия №1), и тогда же напротив нее появился одноэтажный клуб. Это был уже не барак, но еще и не ДК.

Красной звездочкой отмечено место расположения первого клуба железнодорожников. Синей – действующий ДК. Карта google.maps

Нынешний дом культуры Железнодорожников был построен в 1951 году. Кстати, из всех предприятий Орска только два сохранили ведомственные ДК – нефтехимики и железнодорожники.

1959 год, ДК Железнодорожников. Автор фото неизвестен

Стройтрест

Во времена, когда Орск рос буквально не по дням, а по часам, профессия строителя была в нем одной из самых главных. Имелись на городской карте и площадь Строителей (нынешняя Гагарина), и улица Строителей, и парк Строителей со стадионом «Строитель».

Клуб, разумеется, тоже имелся, а как иначе? Сначала это был, как водится, барак – располагался он примерно там же, где и нынешний ДК (точнее, это не ДК теперь, а центр детско-юношеского творчества «Радость»). Затем барак снесли, а на его месте взялись возводить солидный дом культуры. А чтобы строителям и их детям было где культурно расти, под клуб временно отвели здание жилого дома №9 в переулке Синчука.

Красной звездочкой отмечено место расположения первого клуба-барака (примерно). Синей – здание, временно приспособленное под клуб. Зеленой – ДК Строителей. Карта google.maps

Впрочем, долго ютиться в нем не пришлось: строители (не для кого-то ведь, для себя самих) очень быстро возвели огромное здание, и уже в 1954 году отметили новоселье.

1958 год, ДК Строителей. Автор фото неизвестен

Предприятия энергетики

Орская ТЭЦ является одним из старейших предприятий города. Однако у нее долгое время своего клуба не имелось (во всяком случае, автору никаких упоминаний о нем отыскать не удалось – если вам что-то об этом известно, пишите в комментариях). Известно, что у энергетиков был свой парк (лесок вдоль Елшанки напротив Дворца пионеров, где сейчас построен гипермаркет). А вот где работники ТЭЦ и их дети смотрели кино, занимались в кружках и секциях? Неизвестно. Возможно, какой-то специальный барак имелся в районе нынешних улиц Крупской, Тимирязева, Менделеева… Если и был до войны, то потом его, вероятно, перепрофилировали: в 1943 году именно в этом районе разбили лагерь №260, где содержались пленные немцы. Он действовал вплоть до 1949 года.

Звездочкой отмечено здание ДК Энергетиков. Карта google.maps

А в 1959 году неподалеку, на изгибе Орского шоссе, построили ДК Энергетиков. Сейчас он принадлежит частникам и используется как филиал столичного института.

1959 год, завершение строительства ДК Энергетиков. Автор фото неизвестен

Но ТЭЦ генерировала энергию, а ее транспортировкой занималось созданное в 1943 году предприятие – Орский высоковольтный сетевой узел (сейчас это «Восточные электросети», или ВЭС). И эта организация (правда, лишь 25 лет спустя) тоже обзавелась своим клубом: когда в конце 60-х на пересечении улиц Станиславского и Ленинского Комсомола взялись строить 4-этажное здание административного корпуса (ранее сетевики располагались в помещении на Новосибирской, где теперь находится ОПТС), к нему сразу «прилепили» одноэтажный пристрой – он и стал еще одним орским клубом…

Звездочкой отмечен пристрой, использовавшийся ВЭС как клуб. Карта google.maps

Урал56.Ру благодарит за помощь в создании материала Вячеслава Михайловича Пау.

Источник