Когда построили дом специалистов

Дом специалистов | «Другой город

Дом специалистов

30 января 2018, 9:56 4 153

Автор: Редакция

.

,

23 марта 1932 года на свет появилось постановление СНК СССР «О постройке домов для специалистов». Делалось это для «улучшения жилищного положения специалистов и ученых, инженеров и техников, беспартийных и партийных, работающих в различных предприятиях, учебных заведениях и учреждениях Союза ССР».

В Самаре должно было быть построено три Дома специалистов на 100 квартир. И сегодня нашим героем станет самый известный из них, который стоит на углу улиц Ленинградской и Галактионовской.

Место это было для Самары знаковым. Здесь стояла Троицкая церковь, построенная в начале 1840-х годов. Именно ее и принесли в жертву Дому специалистов, что по сей день не забыто и является питательной почвой для всякого рода легенд, о которых мы поговорим позднее.

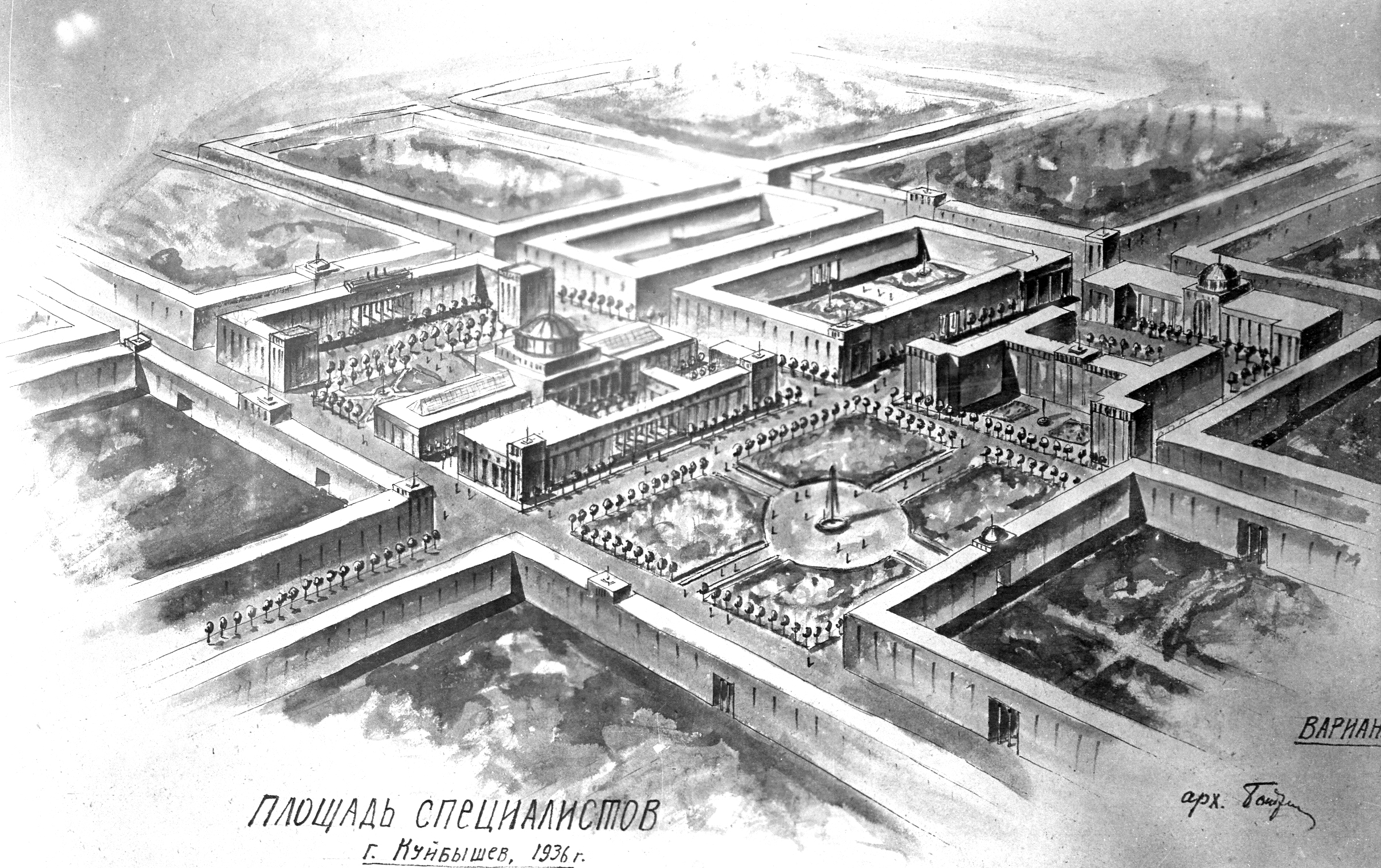

Сам по себе Дом специалистов должен был стать первой ласточкой планомерной застройки близлежащих кварталов. Посмотрите на этот план 1936 года.

Под названием «Площадь Специалистов» скрывается нынешний сквер Высоцкого. Из всего представленного на этом рисунке был реализован лишь Дом специалистов.

Его постройка заняла два года и завершилась в 1936-м. Автором проекта стал архитектор Александр Полев. Архитектурный стиль — к моменту постройки уже активно критикуемый конструктивизм.

Вот какая характеристика дается Дому специалистов в книге архитекторов Виталия Стадникова и Олега Федорова «81 архитектурный шедевр 1917-2006. Самара. Путеводитель по современной архитектуре»:

«Оригинальное жилое здание отражает всю противоречивость социальных перемен начала 30-х гг. Оно построено для творческой элиты, и каждая квартира в нем была распланирована с учетом пожеланий будущих жильцов. В каждой квартире при кухне имеется комната прислуги. Двенадцатисекционный дом интересен градостроительным подходом к решению задачи застройки целого квартала. Тремя своими фасадами сложной конфигурации оно формирует застройку прилегающих улиц и вместе с тем создает необходимые удобства для жителей благодаря трем озелененным курдонерам различной глубины. Внешняя архитектура Дома специалистов предельно функциональна, проста. Конструкция угловых оконных проемов имитирована спрятанными за оконные коробки опорами».

Что касается тех самых специалистов, живших в этом доме, то о них вполне можно написать отдельную книгу. Многие уже увековечены на его фасадах мемориальными досками: актерская чета Георгий Шебуев и Зоя Чекмасова, легендарный форвард «Крылышек» Борис Казаков, Герой Советского Союза, летчик Вадим Фадеев. А были еще известный куйбышевский педагог Василий Финкельштейн, архитектор Леонид Волков, профессор-медик Михаил Сергиевский и многие другие.

В 2004 году Дом специалистов привлек к себе внимание всей Самары. В нем случился пожар. Сразу же родилась мистическая версия развития событий в стилистке: «Ему суждено было сгореть, ибо построен он на месте разрушенной церкви». Впрочем после пожара Дом специалистов только увеличился в размерах. Пострадавшие от огня центральное и северное крыло были частично надстроены до шести этажей.

В Доме специалистов никто из моих личных знакомых не жил, но пообещали какого-то невероятно крутого чувака, чуть не потомка кого-то с мемориальных досок, густо облепивших извилистые фасады. Крутому чуваку меня должна была представить бывшая сослуживица. Поджидая её на Ленинградской, я фотографировала дом и глазела по сторонам; люди праздновали морозную субботу, хороший выходной день, светило солнце и было очень, очень холодно. Еще не убрали новогодние праздничные арки, что расставляли по главной улице; веселые студентки колледжа напротив скакали в арках, выкрикивая, что это верная примета – кто пройдет сквозь все, непременно получит признание в любви от парня своей мечты.

В магазине «Текстиль от Саввы» (кто такой Савва?) служительница крепила объявление о 20% скидках, скотч на морозе плохо сцеплялся со стеклом, и служительница костерила неведомую Люську, которой в голову вечно приходят идиотские затеи. На углу с Галактионовской бородатый рыбак с профессионально красным лицом торговал карасями. «Живые?» — зачем-то спросила я. «Замерзли», — скупо ответил рыбак.

Дверь непронумерованного подъезда Дома специалистов шваркнула и выпустила на волю пожилую супружескую пару. Пара остановилась в шаге от меня и принялась нещадно ругаться, из ртов послушно поднимался пар белесыми облаками. В планах супругов, как оказалось, был пеший поход за Волгу по ледку! На зимний пикник! С термосом чая, крутыми яйцами и домашними бутербродами с салом, но сумку со всем содержимым забыли дома, и никто не хотел подниматься на пятый этаж, действительно высокий.

Молодцеватый муж в короткой дубленке нелогично кричал: «Да лучше б ты сама не пошла, но корзинку взяла!», а его жена вышла на Ленинградскую, села на скамейку, и молчала, покрываясь инеем. Набрала номер на мобильнике, дуя на пальцы; дозвонившись, сказала: «Тимур, твой отец опять», продолжала сидеть, и теперь уже телефон запиликал у супруга. Он вытащил трубку из кармана дубленки, и уже ровным, добрым голосом ответил: «Тим, не придумывай. Ты что, мать не знаешь? Все хорошо, мы уже до Рождествено дошли». И подал жене руку, и они вернулись в подъезд совершенно мирно, и он так симпатично еще отряхнул её пальто от январского легкого снежка.

Признаюсь, конец этой истории я наблюдала уже из маленького кафе напротив, потому что совершенно обледенела, особенно правая рука, ответственная за фотосъемку, и рукой хотелось постучать как деревяшкой.

«Наташа, – сказала мне из телефона бывшая сослуживица, — короче, так получилось, что я не приеду. Я, — сказала Света, — спектакль ставлю к 14 февраля, силами детского коллектива. Мне, — сказала Света, — нужны Ромео и Джульетта, а еще их разнообразная родня, так что я очень, очень занята».

«А мне, — сказала я с раздражением, — нужны какие-то местные жители! Где я теперь их возьму!»

«У тебя под боком целая халабуда, набитая жителями! Постучись, попроси водички попить! Переночевать типа негде!» — добросердечно посоветовала сослуживица и отключилась.

В тоске я рассматривала Дом. Официант осведомился неприятным голосом, готова ли я сделать заказ. Из уже знакомого мне подъезда вышли двое мужчин. Один отпивал пива из бутылки, второй держал в руках открытый ноутбук. Спешили буквально ко мне – в наше с официантом кафе. Удобно жить в самом центральном доме города! Тут тебе и шаурма, тут тебе и что хочешь!

Мужчины хотели пива ещё. Их как раз закончилось. Официант нехотя нацедил в пластиковый стакан.

«А что, — спросила я, налаживая знакомство, — проживаете в известном Доме специалистов?»

Первый мужчина мельком кивнул. Мужчина с ноутбуком ответил обстоятельнее: «Нет, я с Металлурга. Хороший район, не жалуюсь. К корешу вот приехал, за советом, за пожеланием».

Повернулась к первому. «Я журналист, — сказала с неясным отвращением, — в данный момент собираю истории от жителей вашего дома. Давно ли вы здесь обитаете? Были ли очевидцем грандиозного пожара? Не пострадали ли от него ваша жилплощадь, а также родные и близкие?»

«Пожар, — скучливо ответил мужчина. – Ну, было. Меня на отселение потом выслали, к одной семье, пока ремонт. К следователю прокуратуры попал! Мужик норм. Баба его такой борщ готовила! И поросенка в желе…»

Второй мужчина ткнул первого в бок. «Погоди, Вань, — попросил с чувством, — давай у журналиста о нашем деле спросим».

Я вздохнула. Мне даже примерещилось, что мужчина с металлурга – поэт, и сейчас будет давать мне стихов для газеты. Про мир, труд и май.

«Мы, — сказали мужчины, — спросить хотим. Темка такая: короче, вот есть эта шняга, – потрясли ноутбуком. — И надо одну вещь понять. Помоги, а? Как человек человеку. А мы тебе пива купим».

«Не надо, — сказала я, — мне пива. Мне историй про дом надо».

«Ванька тебе расскажет!» — пообещал металлурговец. Он пригнулся к столу по-шпионски и доверительно продолжил: «Я вот о чем хотел. Жена, сука, кажись, нашла себе какого-то. Всю дорогу сидит в этом своем. Ноутбуке, мать его! День и ночь!»

Отпил пива из общего стакана.

«А ведь я, — продолжил, — всё для нее делаю. Расквадратило ее на ремонт – получай ремонт! Даже и беседку! Со всеми этими вашими натяжными полами! Жилетку из песца – как с куста! Сапоги, гнида, меняет ежедневно! К каждому платью — свой пояс!»

Товарищ рассказчика (Ванька) кивал в особо волнующих моментах. Металлурговец раздувал ноздри и втягивал воздух, будто бы в припадке удушья.

«А коли любовника себе завела, так пусть собирается, — кипятился он, — и валит в свою Кротовку! Пусть там с мамашей своей шизофренической поживет! Завтра же увезу, падлу! В случае чего!»

Официант покачивал крупной головой, порицая возможное коварство женской части населения.

«Люблю я её, суку», — сказал мужчина с ноутбуком и замолчал трагически. Будто бы в припадке острой тоски.

«От меня-то что надо», — сказала я.

«Поди, знаешь, что тут как, — оживился припадочный с ноутбуком, — как они там переписываются, на этих специальных… как их».

«Социальных сайтах», — подсказал ему товарищ.

«Да, — припадочный бегло закивал, — жене-то сегодня подруга её позвонила, типа, в больницу кладут, и чтоб за евойным сыном присмотрели. Моя и подорвалась в шесть утра. Так что часа два, — он посмотрел на часы, — у нас есть».

Придвинул ноут. На меня с монитора засиял знакомый бело-синий фейсбуковский интерфейс.

«Давай, — горячился он, — давай, ткни мне куда-нибудь, чтоб прочитать, чего она. Нифига ведь не понимаю!» И затрясся, будто бы в припадке ярости.

Я смотрела на главную фотку жены припадочного. Темноволосая женщина сидела по-турецки на полосатом ковре. Ноги у нее были загорелые и гладкие. Майка слезла с одного плеча, и виднелась татуировка – иероглиф, в общем, но как-то уместно. Она мне понравилась, и ногти на руках были короткими и цвета апельсина.

«Что, — сказала я, — там насчет пива говорилось».

Припадочный готовно протянул мне общий стакан.

«Нет, — сказала я капризно, — мне бы отдельно».

«Не можешь без личного стакана?» — уважительно и с ударением на последний слог спросил припадочный. Пошел договариваться с официантом. Официант со вздохом задвигался. Он не спешил.

Я положила чужой ноут на колени. Хорошо, подумала, что это знакомый мне фейсбук, а то в контакте бы провозилась. Открыла сообщения. Верхнее же содержало предосудительные вещи. Кажется, там даже были зайки и сладкие сны. Выбрала в меню «удалить переписку». Удалила. Почтовый ящик был удачно запаролен.

Закрыла ноут, отставила от себя. Припадочный вернулся. Нес в руке мокрый стакан.

«Смотрите, — сказала я, — зря вы о жене так. Она только с девочками. Рецепты обсуждают. Вам же пирога хочет испечь!» Мой голос звенел. Припадочный посмотрел на колонку из милых женских лиц и имен. Там действительно шла речь о пироге-утопленнике, тесто для которого должно подходить под водой и всплывать по готовности.

«Какое же я неблагодарное мурло!» — закричал мужчина. Он и вправду почти так закричал, и даже хлопнул себя по лбу, и даже пошел скакать наружу по снегу, высоко вскидывая ноги, как древний грек на олимпийских играх.

«Давайте, — сказала я местному жителю, — истории про дом. Вы обещали!»

«Дом как дом, — сказал он без интереса, — бывает и хуже. Я с мамой живу, приглядываю за старухой».

Я обрадовалась. «Мама, мама! – закричала. – Поговорим с вашей мамой! Она-то наверняка помнит всякого!»

«Помнит-то помнит, — сказал мужчина, — да только забыла всё. Я ж с ней как с младенцем, с ложечки кормлю. Как зовут, напоминаю. Смешная она у меня. Пойду сейчас. У нас в двенадцать — обед».

Улыбнулся.

«Она у меня, — сказал ещё, — всю жизнь проводницей работала, на поезде. Главный самарский поезд был – «Жигули». Мама-то с косой ходила, красивая такая, на каблуках, веселая, кудри на голове. «Жигулями» всегда знаменитости из Москвы приезжали. Артисты всякие, певцы. Их там кормили хорошо, так мама нам с братом обязательно курицу приносила, или даже жульен. Кто еще ел жульен в семьдесят восьмом?»

Мне стало грустно, что Иванова мама забыла всё это, включая свое имя. С другой стороны, сын кормил её с ложечки и любил. Хоть и не рассказал ничего толком про дом специалистов. Но я его отпустила, раз обед.

А загорелой я потом написала, в фейсбуке же. Такие дела, написала, вы уж там как-то имейте в виду. Хотелось очень закончить так: «а я со своей стороны сделала все, что могла», но это слишком уже. Хватит и того, что сейчас, когда я утром бреду на работу по колено в ледяной каше из снега и песка, меня греет эта история; есть, конечно, вероятность, что ничем хорошим она не закончится, но об этом я подумаю с приходом тепла.

Текст: Андрей Артемов, Наталья Фомина

Обложка

Следите за нашими публикациями в Telegram на канале «Другой город», ВКонтакте и Facebook

Источник

Тайны Дома специалистов

«Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо: почему это завизжал внезапно список жильцов. А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении:

— Латунский — восемьдесят четыре! Латунский — восемьдесят четыре…».

Как мы знаем, сам критик Латунский — всего лишь один из тех, кто погубил Мастера — от рук Маргариты не пострадал, поскольку его не было дома. Зато уж его роскошная квартира в построенном специально для писателей (наших писателей) доме Драмлита — подверглась основательному разгрому. Ну а сам дом (в реальности — Дом писателей в Лаврушинском переулке), можно причислить (неофициально) к Домам специалистов, которых в стране было построено 67.

Дом писателей.

Делалось это в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совнаркома 1932 года о том, что нужно строить жилье для специалистов, которые будут создавать новую экономику, заводы, искусство. В Уфе был построен всего один такой дом — на Ленина, 2. Однако он продемонстрировал: наша республика — не заштатная провинция, она может быстро воплощать в жизнь любые новинки, и притом так, чтобы показывать пример другим. Позже появились Дом ИТР «Востокнефти», Дом медиков, Дом старых большевиков и Дом работников искусств.

Наверное, архитекторы Дома специалистов очень удивились бы, увидев, что теперь рядом с ним располагается аллея современной скульптуры ArtTerria. Ведь он появился как отрицание авангарда и возвращение к классике. Налицо все её признаки: огромные пилястры (плоские выступы стены, изображающие колонны) высотой в четыре этажа, цоколь, отделанный массивными рустами — мощная основа, из которой вырастают более легкие верхние этажи. Плюс большой карниз, венчающий пилястры, а над ним — аттиковый этаж, изящно завершающий вверху всю композицию. Всё вместе — выражение постепенного роста от тяжелого низа к легкому и ажурному верху, идущее от античности благоговейное подражание природе, идеальности божественного мира.

Правда, скатная кровля над узким проходом между первым и вторым корпусами в этот триумф логики и стройности как-то не вписывается, и с другой стороны дома таких странностей нет — там прямоугольный классический проезд в цокольном рустованном этаже.

«Машина для жилья» не прошла

— Изначально этот жилой комплекс должен был выглядеть совершенно по-другому: здесь должно было быть выстроено такое конструктивистское каре, — рассказывает заслуженный архитектор РБ, профессор кафедры архитектуры УГНТУ и житель дома Константин Донгузов. — В том же 1932-м архитекторы Георгий Вагин и Алексей Филонов создали свой проект в русле господствовавшего тогда направления — конструктивизма. А это очень лаконичная, минималистская архитектура, которая выявляет в основном каркас и динамику объемов. Никаких классических пилястр — гладкая серая стена с лаконичными проемами, круглыми корабельными окнами, балконами, напоминающими капитанский мостик. Она подражает облику самолетов и кораблей тех лет, ведь это стиль, который построен на поэтизации индустриальной эстетики — и архитекторы охотно заимствуют детали дизайна самолетов и автомобилей. Когда Ле Корбюзье говорил, что «дом — это машина для жилья», он имел в виду не только функцию, но и настоящее сходство со всевозможными машинами.

Еще от первоначального проекта остались вертикальные витражи остекления лестничных клеток и обилие горизонтальных окон. Классическое окно — вертикальное, квадратное, круглое, но как только вы видите «лежачий прямоугольник» — это знак, что сюда проник дух модернизма. Ну и, конечно, никто не собирался отказываться от встроенных помещений для общественных функций. До корпуса с прачечной, общей столовой и солярия, как в знаменитом Доме Наркомфина М.Гинзбурга и И.Милиниса в Москве, дело не дошло, но здесь есть помещение, изначально спроектированное для детей. Когда-то его занимала музыкальная школа, сегодня — подростковый клуб «Прометей». И вообще здесь много встроенных помещений в цоколе, которые по своей высоте, размерам и самое главное — естественному свету были предназначены под общественное использование. Сегодня их занимают парикмахерская, копировальный салон и офисы.

А в целом получившееся гармоничное сочетание модернизированных элементов классики относится к стилю, который называется «постконструктивизм». И дом в этом стиле в Уфе не один: достаточно назвать здания Главпочтамта и «Башпотребсоюза» на той же улице Ленина.

Дворцы — народу

Но почему проект пришлось переделывать? Дело в том, что уже с начала 1930-х в советской архитектуре происходит постепенный разворот от авангарда к неоклассике. Именно она как нельзя лучше подходила для воспитания вкусов новых горожан — вчерашних сельских жителей. Они видели в деревне самый красивый и статусный дом — как правило, барский особняк в классическом стиле XIX века, воплощение того, «как жили они, а теперь будем жить мы». И, в конце концов, классическое искусство не принадлежит исключительно аристократии, ведь когда-то оно было греческим народным искусством; как выразился Фридрих Энгельс, «детством человечества в наиболее совершенных его формах». Во всем этом академик архитектуры Иван Жолтовский сумел убедить Сталина во время ночных экскурсий по Москве — и так был получен ответ на вопрос, как должны выглядеть города для новых — советских людей. Из этого вырос знаменитый архитектурный ансамбль московских высоток и наш градостроительный ансамбль около Восьмиэтажки. Но и это была только часть замысла: классическое реалистическое искусство всячески продвигалось и пропагандировалось, оперы и симфонии постоянно передавали по радио… Ну а в 1934-м Жолтовский сдал свой знаменитый дом на Моховой, разумеется, решенный в классике, а конкретно — в духе Ренессанса. (Кстати, он был построен для сотрудников Моссовета). Архитекторам СССР был продемонстрирован овеществленный образец, как надо строить.

Дом на Моховой И. Жолтовского.

Поэтому в 1935-м Вагин и Филонов переделали свой проект в духе новой направленности советской архитектуры, а Барый Калимуллин, который осуществлял надзор за проектированием, повез его на утверждение в Москву. Там он прошел на ура — и сразу появилось и финансирование, и лимиты на стройматериалы (все то, чего раньше никак не могли добиться). Хотя кирпича по-прежнему не хватало — именно поэтому первый корпус дома, что по Ленина, сложен из кирпичей Воскресенского кафедрального собора. В 1936-м сданный корпус уже начали заселять.

Однако средств все-таки не хватало, и поэтому в 1939-м дом включили в госпрограмму финансирования, связанную с празднованием 20-летия образования БАССР — собственно, поэтому у дома есть еще одно название — «Юбилейный». Правда, третий корпус, что по улице Советской, достроить все равно не успели из-за войны, и его пришлось наскоро заканчивать уже в 1942-м архитекторам Г. Топузу и Плеханову.

Кадры решают все

Специалисты не замедлили вселиться. В разное время здесь проживали писатель Даут Юлтый, автор знаменитого памятника Салавату Сосланбек Тавасиев (он жил в коммуналке, не все квартиры были единоличными хоромами), заслуженный врач РСФСР Нурэльгаян Байтеряков, химик Петр Будников (в эвакуации), ученый-механик Алексей Макаров, народные артисты Гималетдин Мингажев, Арслан Мубаряков и Гюлли Мубарякова, поэты Габдулла Амантай, Рашит Нигмати, Кадир Даян, разработчик госпрограммы «Экологическая безопасность России» академик Геннадий Розенберг. Часть первых жителей дома стали жертвами сталинских репрессий — это видно по мемориальным доскам: Даут Юлтый (участник Гражданской войны) успел прожить здесь всего год — с 1936 по 37-й.

Жила здесь и архитектор Мастюра Сахаутдинова — создатель Госкомитета БАССР по строительству и архитектуре. Она собрала вокруг себя зодчих старой школы: Владимира Чаплица (проекты Центральной электростанции на Непейцевской горе и предприятий, которые она обслуживала), Николая Лермонтова (проекты жилого дома ИТР «Востокнефти», Дома старых большевиков), Бориса Бая (проект реконструкции Дворца Труда и Искусств, то есть Театра оперы и балета). Многих из них (хотя и не всех) это спасло от репрессий. И они построили в городе немало, к тому же выступали экспертами при сооружении, например, таких гигантов, как Крекинг-завод и Моторный завод. Позже Мастюра Низамовна так же принимала, собирала и защищала эвакуированных в Уфу архитекторов — и это тоже отразилось на облике Уфы. Ведь первые зодчие «новой формации» появились только в 1928-29 годах — еще «зеленые», без всякого опыта работы. Хотя что касается архитекторов нашего дома Вагина и Филонова — они, даже не имея высшего образования, закончив на момент строительства курсы повышения квалификации в Ленинграде — отлично справились с задачей. Уловили дух времени.

Многоквартирный идеал

Ну а в результате всех тектонических сдвигов в сознании народа и в архитектурном мышлении появился дом, словно скроенный по мерке человека.

— Во-первых, здесь не применяются бетонные конструкции, — объясняет Константин Донгузов. — Кирпичные стены (порядочной толщины — сантиметров 65) — это естественное тепло и взаимодействие между внутренней и наружной влажностью. Кирпич дышит и этим отличается от бетона. Словом, здесь кирпич и древесина — идеальная для здоровья конструкция. За исключением перекрытий в зоне санузлов: там сделаны монолитные участки, которые предотвращают протечки и разрушения.

Во-вторых, этот дом сделан по образцу жилья таких мировых столиц как Лондон и Париж и реализует важный принцип ансамблевой застройки центра: он фланкирует своими классическими фасадами озелененное общественное пространство, как королевский дворец. И это не только идеальная градостроительная композиция — дворец над каскадом партера, растворяющимся в природной перспективе, но и идеальный вариант размещения жилья, который средний класс уже в середине XIX века скопировал у аристократии для многоквартирных домов.

Высота полков — три метра десять сантиметров — такая в Уфе в советский период только в «сталинках» и встречается. А это кубатура, необходимая для хорошего микроклимата в квартире: чем меньше объем воздуха в жилье, тем он хуже — недаром во дворцах таких высокие потолки. Здесь нет однокомнатных квартир: еще в 1930-е годы это признано неподходящим для нормального жилья форматом. Все квартиры со сквозной ориентацией (что в Уфе встречается нечасто). Дело в том, что если один фасад выходит на одну сторону света, а другой — на другую, возникает перепад давления и естественная вентиляция. Это вещь, которую знает любой житель Средней Азии: когда они строят свои дома, они вентилируют их за счет того, что окна и двери открыты с северной и с южной стороны, и в течение всего жаркого дня непрерывно идет легкая тяга — именно легкая, не сильная. Кондиционер, активная воздушная тяга-сквозняк крайне опасны для здоровья человека.

В чем еще особое значение этого дома? Люди, жившие здесь в мае 1949 года, впервые в Уфе выступили с инициативой благоустройства своего двора с собственным участием — тогда и появились фонтан, спортивная площадка, деревья, клумбы, детская площадка. Это то самое, ради чего теперь создана и работает государственная программа «ЖКХ и Городская среда», то, что и на Западе считается классикой городского самоуправления — благоустройство и развитие территории при активном участии горожан. Позже — в конце 1980-х двор — пережил еще одну реконструкцию в духе отечественной версии постмодернизма — тогда возникли малые архитектурные формы, напоминающие сказочный замок. А еще здесь в каждой ванной комнате есть окно на улицу, что дает естественное освещение! Мелочь, казалось бы, но из этих мелочей и состоит богатство и качество жизни: женщины знают, что наносить макияж нужно именно при том свете, при котором он будет продемонстрирован.

В заключение я хочу подчеркнуть, что этот дом в силу своей истории должен по праву еще раз войти в смету празднования 100-летия республики. Нужно аккуратно и оперативно отремонтировать подъезды, которые не видели ремонта уже 15 лет и сохраняют особый стиль, имеют подлинные элементы дизайна 1930-40-х годов, которые несомненно будет интересно увидеть всем, кому небезразлична история нашего города. Это здание — настоящий музей, памятник советской эпохи, и его можно и нужно включить в юбилейные экскурсионные маршруты и демонстрировать как значительную веху в развитии столицы нашей республики. Как когда-то и писали о нем в «Красной Башкирии».

Екатерина КЛИМОВИЧ. Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.

Новости Уфы на сайте ufaved.info.

Источник