Кто построил дома в выксунском районе

Всё вокруг колхозное… ::Выксунский рабочий

В частности, в Осиповке, Боевом, Малиновке, других поселениях увидели то же, что характерно для большинства нынешних деревень – заброшенные дома, заросшие сорняками территории, постоянного населения – всего несколько человек. Правда, летом людей побольше – приезжают те, кто использует дома, как дачи, да обихаживают свои хозяйства пчеловоды.

Трудно представить, что в той же Осиповке ещё в 60-70-х годах прошлого века (что по историческим меркам совсем недавно) были школа, клуб, магазин, детсад, столовая. А население (большинство работали в колхозе) исчислялось сотнями жителей. Так было в Ореховке, Малиновке, Ягодке, Боевом, Пустошке, Семилове, Чураевке и других отдалённых поселениях, их звучные названия у коренных выксунцев по-прежнему на слуху, но сегодняшняя судьба деревушек незавидна. Многие давно заброшены или насчитывают двух-трёх обитателей, другие и вовсе исчезли с лица земли, оставив после себя лишь имена.

А сколько было коллективных хозяйств в районе Новодмитриевки, в сёлах и деревнях, которые сегодня находятся в южном территориальном управлении? Об истории их становления и развития много интересного узнали от Анатолия Маркина и Николая Дёмина, ветеранов сельского хозяйства, чья трудовая биография тесно связана с аграрной сферой нашего края.

В музеи истории Новодмитриевки для редакции «ВР» экскурсию провёл Анатолий Маркин (справа)

2 августа 2019 г. Осиповка. Жителей почти не осталось, поэтому борщевик заполонил деревню

Росли как грибы после дождя

Первое коллективное хозяйство на выксунской земле было образовано в Покровке на территории Новодмитриевского и Семиловского сельских советов в 1928 году. Его назвали «Новый путь», а возглавил хозяйство Михаил Аксёнов (далее обозначены имена и фамилии первых председателей, более подробно о них можно прочитать в книге «История села Новодмитриевка»). Год спустя в Новодмитриевке создаётся «Новая заря» (Дмитрий Бурмистров).

В это же время в п. Михайловка появляется колхоз «Сотрудник» (Василий Ганин). В 1931 году в Ореховке – хозяйство им. 14-й годовщины Октября (Пётр Щербаков). Через два года в Чураевке, Боевом, Пус-тошке образуются, соответственно, колхозы им. Кагановича (Иван Потапов), «Красный боевик» (Алексей Аксёнов) и им. 17-го партийного съезда (Иван Мазурин). В 1934-м в Семилове стал работать «Большевик» (Николай Яшин), в п. Вяжёнка – им. 17-й годовщины Октября (Егор Солдатов), в Осиповке – им. Дзержинского (Илья Митков), в п. Пятово – «Красное Пятово» (Дмитрий Еланкин), на Уноре – «Победа» (Андрей Сухарьков). Год спустя в Макаровке появился колхоз им. 1 Мая (Матвей Шиков), в Казачке – им. 7-го съезда Советов (Андрей Казаков), в Малиновке – им. Кирова (Егор Седунов). Кроме того, в Виле в это время образуется колхоз «Вилейский».

То есть за семь лет на этой территории создано 16 колхозов. Их названия глубоко символичны. А фамилии первых председателей знакомы и узнаваемы в Выксе – многие их потомки живут в нашем округе.

Коров отвели на общее подворье

После завершения коллективизации крестьянских хозяйств и создания колхозов началась трудная созидательная работа. Сельчане основную часть своего скота сводили в теперь уже общие хозяйства, туда же сдавали инвентарь (конные плуги, сеялки, жнейки и пр.).

Труд в колхозе был тяжелейшим. Нужно было, хоть и сообща, обрабатывать десятки и сотни гектаров пашни, а техники не хватало. Строительство новых заводов в годы первой пятилетки обеспечило её приток в колхозы.

Для грамотной эксплуатации поступивших тракторов и комбайнов, обучения работе на них, в районе стали создаваться машинно-тракторные станции (МТС). При них организовали курсы по подготовке трактористов и шофёров.

Техника в страду использовалась круглосуточно, механизаторы работали в две смены. А зимой колхозники занимались заготовкой и вывозкой торфа на лошади.

Постепенно развивалось животноводство: в каждом колхозе появлялись фермы для крупного рогатого скота и овец, и даже маленькие птицефермы.

В предвоенные годы множество специалистов было обучено в сельско-хозяйственных вузах, техникумах и по призыву партии и правительства в числе 25-тысячников направлено в колхозы.

Конец 1920-х годов. Так проходила сенокосная страда

Конец 1930-х годов. Сенокосилка-лобогрейка очень помогала работе на полях

Всё для фронта, всё для Победы

Этот лозунг с началом Великой Отечественной войны стал главным для населения всей страны. Из колхозов забрали на фронт основную рабочую силу – мужчин. Взяты были почти все лошади и грузовые автомашины. Землю обрабатывали в основном женщины и подростки.

На смену мужьям и братьям за руль тракторов садились их жёны и сёстры. Трудились механизаторами жительницы Новодмитриевки Мария Клёнова, Раиса Мазурина, Екатерина Лужина, Пелагея Роганова и другие женщины.

В результате упорного, тяжелейшего труда резкого сокращения урожаев не произошло. Люди изо всех сил добивались выполнения плана по поставкам зерна и другой сельхозпродукции.

Из Новодмитриевки на фронт ушли 176 человек, большинство из них работали в колхозах, 108 не вернулись с полей сражений. В память о земляках в селе установлен памятник, на гранитной доске которого выбиты имена всех новодмитриевцев, погибших в Великую Отечественную.

Партия решила: надо укрупнять

После окончания войны, в начале 1946 года, в стране принят закон о восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства. Быстро реконструировались заводы по производству сельхозтехники, которая стала поступать в МТС районов, в том числе и в Выксунский. Но колхозные поля были слишком малы для масштабных работ большого числа прибывающих тракторов и комбайнов. Поэтому потребовалось укрупнение хозяйств, что и произошло в начале 50-х годов.

Так, объединились колхозы «Новая заря» и им. Кагановича, а центральной усадьбой стала Новодмитриевка. Из двух хозяйств на базе Ореховки и Боевого образовалось одно, в 1956 году оно было переименовано в колхоз им. ХХ съезда партии. Тогда же появилось ещё шесть таких хозяйств. Их центральные усадьбы находились в Новодмитриевке, Ореховке, Михайловке, Покровке, Осиповке и Семилове.

Партия и правительство также приняли решение о направлении из города в село коммунистов 20-тысячников. В частности, в Новодмитриевку и Покровку прибыли Михаил Купцов и Фёдор Ладенков.

В январе 1958 года произошло второе укрупнение. Из колхозов, базировавшихся в Новодмитриевке, Чураевке, Макаровке, Михайловке, Ореховке и Боевом, создали один – «Новая заря», его центральной усадьбой стало село Новодмитриевка, председателем избрали Михаила Купцова. Объединились и колхозы при Покровке, Пустошке, Малиновке, Осиповке, Казачке, Пятове и Уноре в большое коллективное хозяйство им. Дзержинского (с центральной усадьбой в Покровке), председателем которого стал Фёдор Ладенков. Так из 16 колхозов в южной части района, созданных в начале 30-х годов, в результате реорганизации образовалось два.

Клуб в Семилове пользовался популярностью у молодёжи: на танцы приходили десятки юношей и девушек

1930-1950-е годы. Автомашина «Полуторка» активно использовалась на селе

Бычки из Новодмитриевки поехали в Москву

Для увеличения производства мяса во многих областях страны в 60-е годы начали организовывать профильные предприятия.

В Выксунском районе в марте 1964-го создали откормочный совхоз «Вилянский», год спустя по просьбе сотрудников его переименовали в «Новодмитриевский». Первым директором сельхозпредприятия стал Николай Тимонин. Совхоз образовали на базе колхоза «Новая заря», в который входили несколько посёлков, и части колхоза им. Дзержинского (с шестью поселениями). Кроме того, в совхоз вошли базы «Заготскота» в Виле, Навашине и Кулебаках. То есть разбросанность хозяйства была огромной. До посёлков приходилось добираться на лошадях, машины туда ездили только в сопровождении гусеничных тракторов.

Пахотные земли были далеко не плодородными. Животноводческие помещения – в плохом состоянии. Руководству совхоза предстояло решить множество сложных задач, чтобы выполнить то, ради чего он был образован. Уже через несколько лет принятые меры позволили увеличить урожайность в земледелии. Выросло производство животноводческой продукции, в частности, мяса в живом весе. Возросли среднесуточные привесы. За сдачу тяжеловесного скота на мясокомбинат совхоз получал большие финансовые надбавки.

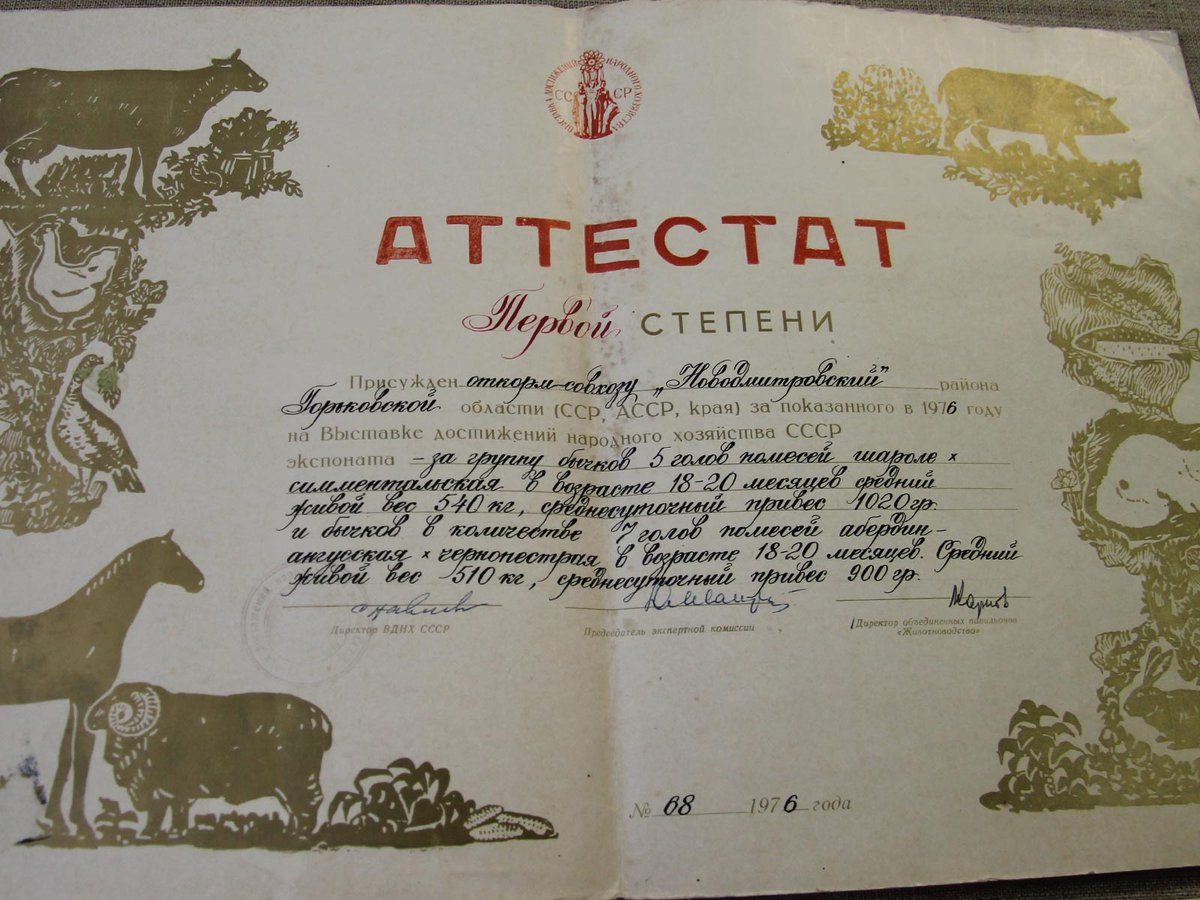

За высокие показатели в животноводстве в 1970-е годы специалистов совхоза неоднократно направляли на ВДНХ. В качестве «наглядного материала» брали с собой быков весом 800-1000 кг каждый для подтверждения успешности откормочных технологий. Аттестаты с выставки, свидетельствующие об отличных результатах, хранятся в музее истории села.

По условиям соцсоревнования Российской Федерации в 1973 году совхозу «Новодмитриевский» присуждена третья денежная премия министерства сельского хозяйства РСФСР. А сколько высоких наград получили труженики сельхозпредприятия в 60-70-е годы за свой самоотверженный труд! Ордена Трудового Красного Знамени вручены директору Николаю Тимонину, телятнице Татьяне Игошиной, трактористу Алексею Глухову, механику Николаю Дёмину. Орденом Знак Почёта отмечены животноводы Раиса Клёнова, Александра Кандрушина и другие аграрии. Различными орденами и медалями награждены десятки работников совхоза.

Для улучшения условий жизни и быта сотрудников возводились дома, клубы, детсады, столовые, дороги. Грандиозным стало строительство дорожного полотна Новодмитриевка – Осиповка – Семилово.

В начале 1980-х годов в селе был построен Дом культуры на 300 мест

1976 г. Совхозу «Новодмитриевский» на ВДНХ вручён аттестат 1 степени за отличный откорм бычков

Село считалось одним из лучших в области

После назначения Николая Тимонина начальником управления сельского хозяйства района директором совхоза в 1979 году стал главный агроном Анатолий Маркин. Непросто было молодому специалисту руководить после такого сильного организатора производства, как Тимонин. Предстояло завершить начатые масштабные проекты и реализовывать новые.

За короткое время в Осиповке построены откормочные площадка и двор, которые обслуживали всего семь человек. Ещё два двора появились в Новодмитриевке, и приезжавшие сюда делегации удивлялись порядку и чистоте на ферме и около неё. Параллельно велось и жилищное строительство. В Новодмитриевке в 1981-1990-м годах 150 квартир приняли новых хозяев. Здесь же возвели Дом культуры на 300 мест, интернат при школе на 80 мест, торговый центр со столовой. В Осиповке построен клуб. В то время на всей территории совхоза появились множество других самых разных объектов производственного и соцназначения.

Достаточно отметить, что за 1979-1991 годы в капитальном строительстве сельхозпредприятие освоило 7,6 млн рублей. Не каждый район области был способен на такие масштабы! А село Новодмитриевка в 1987 году Министерством сельского хозяйства РСФСР по темпам строительства и благоустройства было признано одним из лучших в области!

В эти же годы совхоз стал осваивать молочное направление. Для этого построили два коровника на 200 голов каждый и начали комплектовать поголовье. Вскоре выпуск молока достиг 1000 -1200 тонн.

Совхоз продолжил строительство дороги Новодмитриевка – Осиповка – Семилово – Унор.

Одним из главных достижений этого сельхозпредприятия считается внедрение внутрихозяйственного расчёта всех подразделений и их звеньев, что привело к полной децентрализации управления совхозом. В конечном итоге это позволило увеличить производство мяса и молока, прибыли хозяйства, а значит, и заработную плату сотрудников (в среднем она составляла порядка 300 рублей в месяц). У некоторых она была больше, чем у директора. Работники, помимо неё, получали и солидную 13-ю зарплату.

За плодотворную деятельность совхозу неоднократно вручали переходящее Красное Знамя, Почётные грамоты областного и федерального значения. Николай Дёмин, Антонин Великанова, Александра Кандрушина, Иван Игошин, другим передовики получили правительственные награды, а Анатолий Маркин награждён медалью «За преобразование Нечерноземья».

В начале 1990-х годов совхоз «Новодмитриевский» стал частью подсобного сельского хозяйства ВМЗ, а в 2001 году оно было реорганизовано в ООО «Агрофирма «Металлург». Сейчас это крупнейший поставщик натуральной продукции собственного производства, идущей «от поля до прилавка», для нашего округа и районов области. Выкса, в первую очередь, получает молоко и мясо из отделения «Новодмитриевское».

За этим названием – незабываемая история становления и развития сельского хозяйства южной части округа.

В публикации использованы материалы книги «История села Новодмитриевки», созданной Анатолием Маркиным, Антониной Чураевой и другими. Фото автора и из архива совхоза «Новодмитриевский»

Источник

Реквием по Рожновскому ::Выксунский рабочий

Посёлок Рожновский был образован в первые послевоенные годы на территории, относящейся к вильскому сельсовету. Строительство местных домов и прочей инфраструктуры началось в 1948 году и осуществлялось силами лесоторфоуправления (ЛТУ) – дочернего предприятия Выксунского металлургического завода, главными задачами которого были разработка торфяников и лесных участков, а также дальнейшее обеспечение ВМЗ топливом.

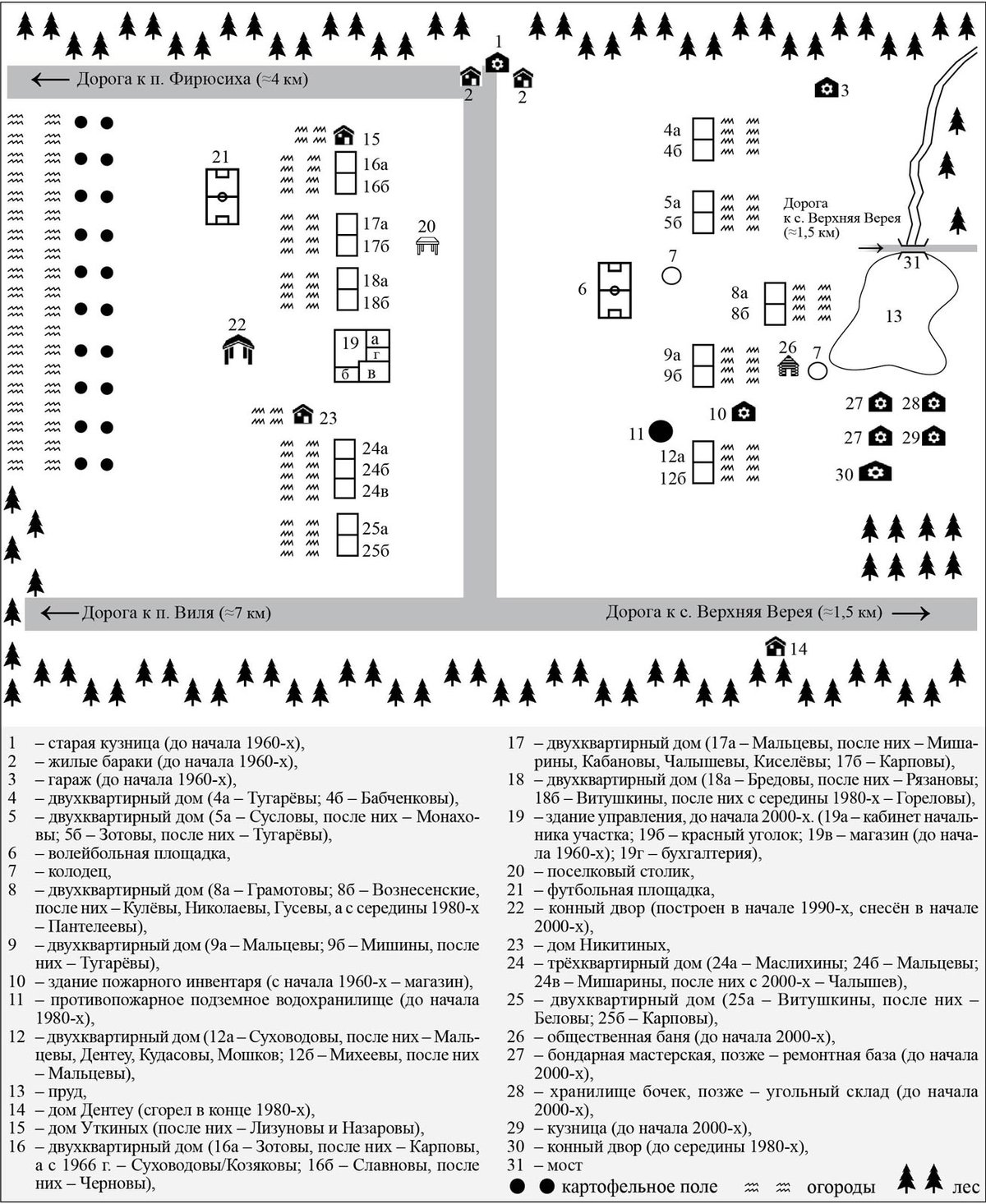

Схема расположения основных объектов инфраструктуры в посёлке Рожновском в 1948-2010 гг.

Схема расположения основных объектов инфраструктуры в посёлке Рожновском в 1948-2010 гг.

Причины, побудившие руководителей ЛТУ выбрать именно этот участок в Рожновом бору для заселения, точно неизвестны. Но ответ, скорее всего, лежит на поверхности. На обширных делянках между двумя крупными соседними сёлами Верхняя Верея и Виля в 1940-е годы велась масштабная лесодобыча, к тому же в данном районе существовала ветка узкоколейки с многочисленными временными «усами», а потому решение построить здесь конторское лесное управление и дома для работников лесной промышленности выглядит вполне логичным. Как бы то ни было, очередной населённый пункт с производственным уклоном появился на юго-западе Выксунского района, и в 1949 году началось активное заселение Рожновского.

– Эх, жалко, вы не застали недавнюю встречу рожновцев, мы бы многое рассказали о посёлке, – сетует бывший житель Рожновского Николай Филиппович Бабченков. – Вы когда урочище посещали? В мае? А мы в конце июля встречались, 29-го, в день трагедии. Созвонились заранее, приехали, пообщались, вспомнили былое… Я привёз с собой газонокосилку и бензопилу, скосил траву, срезал кусты, а то там вся площадь очень сильно заросла. У меня дома хранился старый снимок первых рожновских жителей, и я накануне отдал его в фотоателье, чтобы увеличить в размерах. Привёз эту фотографию на встречу и прикрутил к дереву. Пусть все знают, что тут жили наши предки!

1957 год.

1957 год.

На снимке запечатлены первые жители посёлка Рожновский. Седьмой слева в верхнем

ряду технорук (главный инженер) Виктор Гаврилович Вознесенский, 12-й слева в

верхнем ряду – многолетний начальник участка Иван Васильевич Грамотов

Николаю Филипповичу 68 лет, из которых 35 он прожил в Сибири. Начиналось всё так: в 1969 году, после окончания выксунского техникума, юный Коля Бабченков уехал по распределению в Забайкалье. Классическая ситуация для тех лет – многие из числа советской молодёжи считали большие стройки романтикой. А дальше – служба в армии, свадьба, работа на нескольких сибирских металлургических предприятиях.

– В 1972 году я привёз жену в Рожновский знакомиться с моими родителями, – улыбается Николай Филиппович. – Когда сошли с поезда и подошли к посёлку, супруга обомлела: сосновый бор, повсюду изумительная чистота, соловьи ночью поют! Жена была в восторге!

Слова о потрясающей чистоте в посёлке – не банальный эпитет: на протяжении всего существования Рожновского на широкой местной улице царил образцовый порядок. Жители регулярно с помощью метёлок и граблей благоустраивали территорию у своих домов. Не зря у железнодорожной линии неподалёку от поселения в советские годы кто-то установил шутливую табличку «Сочи», намекая на то, что Рожновский – эдакий маленький курорт в нашем районе. Все грибники и ягодники, проходившие мимо посёлка, поражались местному пейзажу: вековые сосны-великаны стоят у домов, в палисадниках небрежно раскидали свои лапы жасмин и черёмуха, на окраине поселения солнце играет бликами на поверхности пруда…

В

В

настоящее время территория сгоревшего посёлка полностью покрыта зеленью. На

некоторых участках молодые берёзки и липы уже настолько тесно соседствуют друг

с другом, что образуют самые настоящие живые стены

В этом небольшом лесном пункте с двумя десятками домов все жители прекрасно знали друг друга. Жили сплочённо, а уж если и случались мелкие бытовые ссоры, то забывались быстро. Всем составом в красном уголке рожновцы отмечали майские и ноябрьские торжества, проводы в армию и юбилеи, местный престольный праздник Сергиев день (8 октября по новому стилю), а с 1966 года – ещё и День работников леса.

– Дружно мы жили в посёлке, – вспоминает рожновский старожил, 89-летняя Тамара Ксенофонтовна Суховодова. – Между соседями всегда были хорошие отношения. Я переехала в Рожновский в 1960 году из Осиповки, а там свои устои царили. Пример? В Осиповке был пруд, он делил деревню на две части – Казаковку и Ершовку. Так вот, если ершовские парни зайдут на соседнюю территорию – знай, быть драке. А в Рожновском мы жили одной большой семьёй. На праздники всегда собирались и устраивали застолье всем посёлком. Один пирогов принесёт, второй картошки – у кого что было, то и несли к столу!

Один из

Один из

немногих сохранившихся снимков, на котором запечатлена окраина посёлка незадолго

до трагедии (фото из архива семьи Козяковых)

По словам Тамары Ксенофонтовны, первые несколько лет проживания в посёлке после переезда были для неё самыми трудными – крохотная квартирка, небольшая зарплата мужа-лесоруба, трое малолетних детей на руках. Но спустя какое-то время жизнь изменилась в лучшую сторону: в 1966 году Суховодовы переселились в более просторную квартиру на другой стороне рожновской улицы, да и супругу в поздние годы брежневского правления стали платить за тяжёлую работу достойные деньги.

1955 год.

1955 год.

Трудовые будни рожновских лесорубов: Филипп Иванович Бабченков спиливает

бензопилой сосну на заготовительном участке

Кстати, пару слов о пролетариях. В последние годы в некоторых СМИ и на интернетовских форумах можно часто встретить фразы о том, что в нынешней России простых тружеников в грош не ставят, а вот в Советском Союзе к представителям рабочих профессий всегда относились с уважением. С этим утверждением, конечно, трудно поспорить, советская пропаганда действительно возносила работников физического труда. Но следует внести важное уточнение: в неофициальной обстановке отношение руководителей к рабочему классу зачастую было совсем иным.

Приведу любопытный отрывок из протокола заседания третьей сессии Вильского сельского совета депутатов седьмого созыва. Данное собрание состоялось 26 июня 1959 года, на нём присутствовали 34 депутата из 50 избранных, а также заведующие местных учреждений – амбулатории, медпунктов, детсадов и яслей. Даже товарищ из рай-совета и заведующий рай-здравом посетили это летнее заседание для решения текущих проблем. Основные темы депутатских выступлений – улучшение качества жизни людей (организация коечного лечения в вильской больнице, наведение порядка в бывшем ляпуховском магазине и пр.). После начальных дискуссий слово взял мастер рожновского лесопункта товарищ Т., высказав следующее пожелание:

– В выксунской амбулатории рабочих лесопункта принимать не нужно, [предлагаю] проводить приём в вильской амбулатории…

Зимняя идиллия:

Зимняя идиллия:

узкоколейный пассажирский поезд следует из Вили в сторону Рожновского

(ориентировочное время создания снимка –

середина 1950-начало 1960-х годов)

Разумные слова от народного избранника. Действительно, зачем больному рожновскому лесорубу тащиться в город (прямых автобусных рейсов от соседней Верхней Вереи до Выксы тогда ещё не было), когда есть возможность добраться на пассажирском поезде до Вили (7 км) и без всяких проволочек попасть на приём к медику? Но уже своей следующей фразой депутат умудрился вмиг перевернуть всё с ног на голову:

– …Освобождение [от работы] нужно давать только при тяжёлом повреждении, в больничном листке точно указывать диагноз…

Вот те на! А что конкретно, спрашивается, подразумевал упомянутый товарищ под «тяжёлым повреждением»?! Перелом позвоночника в результате падения дерева или потерю конечностей от механического воздействия бензопилы? То есть, следуя этой логике, жалобы людей на растяжение связок или ушибы не должны приниматься в расчёт? Ну хорошо, ляпнул не подумав, с кем не бывает. А вот депутатские слова о точном врачебном диагнозе стоит, пожалуй, разъяснить детальнее для нынешнего младого поколения.

На бескрайних

На бескрайних

просторах Рунета был найден этот раритетный снимок, на котором посёлок

Рожновский запечатлён за несколько лет до трагедии. Деревянные палисадники, двускатные

крыши, дворовые постройки – общий вид местных жилищ не менялся со времён

образования посёлка

Дело в том, что в хрущёвскую эпоху в листах нетрудоспособности действительно указывался диагноз, так что речи о сохранении персональной и медицинской тайны в те времена не шло. Вся закавыка в том, что под видом укрепления трудовой дисциплины в нашей стране повсеместно ущемляли интерес рабочего человека. За примерами далеко ходить не надо – вспомните о сниженной оплате больничных для трудящихся, не состоящих в профсоюзе – одно из самых частых нарушений прав работника в советскую эпоху. Да что греха таить – для хорошей отчётности врачам зачастую спускали указания свыше, что следует вписывать в графу «диагноз». Но когда на районном депутатском заседании мастер лесоучастка озвучивает свои пожелания и рекомендации медикам, при этом не имея должных знаний и, главное, соответствующих полномочий – это уже явный перебор.

На

На

зарастающей мелколесьем рожновской территории периодически встречаются различные

артефакты, свидетельствующие о былом присутствии человека в здешних местах

…И всё же человеческая память так хитро устроена, что всё хорошее наш мозг старается сохранить в отдельных кладовых, а негативные сюжеты – затереть или уничтожить. Бывшие рожновские жители с удовлетворением отмечают, что в дефицитные советские годы продуктовое снабжение местных работников лесной промышленности с самого основания Рожновского и вплоть до 1990-х годов всегда было на высоте. Консервы, печенье, крупы и прочую провизию привозили из Выксы в крытом вагоне в соседнюю Верхнюю Верею, там перегружали на телегу и доставляли в посёлок.

– В советские годы горожане приезжали в Рожновский как в Москву! – заливисто смеётся 57-летняя Анна Яковлевна Козякова, дочь Тамары Ксенофонтовны. – Колбасы, конечно, на прилавках не было, но привозили всё самое лучшее и свежее. В нашем посёлке находилось конторское управление, поэтому многие работники из Верхней Вереи периодически приходили в Рожновский получать зарплату и продуктовые пайки – зефир, рыбу, какие-то деликатесы.

– Помню такую картинку: день получки в нашей конторе, – подхватывает тему Николай Бабченков. – Мужички получают деньги, на выходе сразу собираются в маленькие группки и расходятся по местным кустам. А спустя какое-то время из этих зарослей уже доносится нестройное пение. Ну а через несколько часов приходят жёны этих работяг и забирают своих благоверных домой…

Июль 2018 г. Бывшие обитатели

Июль 2018 г. Бывшие обитатели

посёлка Рожновский, а с 2010 года – жители села Верхняя Верея семья Козяковых-Суховодовых:

Анна Козякова (вторая слева) с внучатым племянником Ваней (крайний слева),

Тамара Суховодова и Евгений Козяков

Пусть эта забавная бытовая зарисовка не смущает наших читателей, ибо работали рожновские дровосеки до седьмого пота. Условия труда были жёсткие, физическая нагрузка большая, недаром лесорубы выходили на пенсию в 55 лет. К тому же в 1950-1960-е делянки стали разрабатывать всё дальше и дальше от посёлка (например, неподалёку от деревни Макаровки), поэтому много времени отнимала дорога до лесоучастка. «В пять утра муж уходил на работу и в пять вечера приезжал домой», – вспоминает Тамара Суховодова. А Николай Бабченков приводит ещё одну историю из далёкого советского детства, когда в конце 1950-х зимним вечером увидел возвращающихся с трудовой вахты рожновских рабочих:

– Из окон нашего дома хорошо просматривалась дорога к конному двору. И вот как-то раз вижу: с работы едут лесорубы. Лошади запряжены в сани с подсанками, одна подвода следует, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая… Добрались до конного двора. Мужчины распрягли лошадей, и местный конюх Мишин стал заводить коней в стойло…

В 1950-1960-е годы на рожновском подворье числилось порядка 20 лошадей, однако технический прогресс не оставил парнокопытным шансов. Появившиеся на делянках трелёвочные трактора быстро вытеснили из производства конную тягу. К концу 1980-х в Рожновском осталась всего одна лошадка, на которой продолжали возить продукты.

Август, 2018 г. Бывшие рожновские

Август, 2018 г. Бывшие рожновские

жители Татьяна Дудоладова (в девичестве – Бабченкова) и Николай Бабченков с

внучкой Викой

С момента основания посёлка начальником Рожновского участка долгие годы числился Иван Грамотов. Он многое сделал для улучшения здесь жилищных условий. К примеру, в 1961 году провели электричество, позднее установили на улице несколько прожекторов и громкоговоритель. После Грамотова начальником местного участка стал Леонид Николаев, затем – Александр Гусев. Стоит отметить, что в 1950-1970-е годы Рожновский развивался в ногу со временем, но к концу советской эпохи отдалённость от города постепенно давала о себе знать.

– В 1990-е годы цены как на дрожжах росли, у молодёжи с работой было не всё гладко, жизнь казалась неопределённой, – пожимает плечами Анна Козякова. – По идее, молодое поколение должно помогать старикам, а мы в те годы выживали за счёт своих пожилых родителей, им-то пенсию регулярно приносили…

В

В

советскую эпоху на этом небольшом участке компактно размещались несколько

объектов поселковой инфраструктуры: кузница, конный двор (до середины 1980-х) и

бондарная мастерская (в позднесоветские годы здание переоборудовали в ремонтный

гараж)

В тучные нулевые ситуация в посёлке частично выправилась. Некоторые жители приобрели машины (после демонтажа выксунской узкоколейки наличие личного авто в Рожновском стало необходимостью), кто-то наконец смог сделать долгожданный ремонт (обслуживание от леспромхоза прекратилось после распада СССР). Однако было ясно, что лучшие годы лесопункта остались позади: на дворе XXI век, а во всех местных домах по-прежнему было печное отопление. Вот в таком подвешенном состоянии Рожновский просуществовал до июля 2010 года, а дальше…

– В то лето мы до последнего надеялись, что лесной пожар пройдёт мимо посёлка, – вспоминает об июльской трагедии Анна Козякова. – Даже когда огонь от Сноведи двигался в нашу сторону, каждый житель почему-то думал, что с его домом ничего не случится. Кстати, после пожара я слышала, что некоторые возмущались, что их, мол, не предупреждали о ЧП. Так вот, заявляю: власти заранее предупреждали нас об эвакуации, просили и даже умоляли, чтобы мы покинули дома. У нас одна бабушка в посёлке жила, 1928 года рождения, так она упёрлась: не поеду – и точка! Сильно сопротивлялась. Сама маленькая, сухонькая, откуда только силы взялись! Наш сосед Женя Ерошкин не вытерпел, взял её на руки и насильно в машину посадил. Слава богу, во время пожара обошлось без жертв…

Удивительно,

Удивительно,

но во время мощного пожара в Рожновском от огня уцелели некоторые предметы,

которые по всем законам физики должны были сгореть в первую очередь. Например,

остались невредимыми детские пластиковые качели в центре посёлка и несколько

хлипких деревянных заборчиков (на фото) около сгоревших домов

Супруг Анны Яковлевны, 61-летний электромонтёр Евгений Вениаминович Козяков с грустью в голосе вспоминает драматические события восьмилетней давности:

– Огонь подошёл к Рожновскому 29 июля, в шесть часов вечера. Менее чем за 40 минут посёлок полностью сгорел. Утром мы словно летели по пожару, думали что-то спасти. Картина страшная: кругом одни головешки, рамы оплавились, даже толстенные швеллера от высокой температуры загнулись…

Обугленный

Обугленный

столб в центре бывшего поселения выглядит в наши дни весьма символично, являясь

напоминанием о мрачных событиях жарким летом 2010 года

После локализации пожара столичные власти взяли на особый контроль строительство домов для погорельцев в выксунских окрестностях, пообещав, что уже в ноябре 2010 года люди смогут въехать в новые жилища. Попутно было принято решение о расселении рожновских жителей, потерявших кров в результате стихии, в соседнем пункте Верхняя Верея (это село тоже очень сильно пострадало от природного пожара). Строительство домов в сентябре-октябре 2010-го велось поистине стахановскими темпами, в итоге осенью того же года в селе появилась новая улица с простым и понятным названием – Рожновская.

– В Рожновском мы раньше одной большой семьёй жили, так и здесь, на новом месте в Верхней Верее тоже дружим со всеми соседями, – рассказывает о текущем положении дел Анна Козякова. – Время идёт, прошлое забывается, а всё-таки наш посёлок мне иногда снится. Поймите, ведь тогда, в 2010-м, у кого-то дом сгорел, у кого-то – вещи и техника, а у нас сгорела родина…

Памятный

Памятный

щит на территории урочища гласит, что 29 июля 2010 года Рожновский в результате

пожара прекратил своё существование

Разрастающаяся

Разрастающаяся

год от года берёзовая роща вперемежку с сухими сосновыми стволами – так в настоящее

время выглядит окраина урочища

Урочище

Урочище

мы обследовали вместе с пенсионером из соседнего села Верхняя Верея Алексеем Пятаком,

который знает местную территорию как свои пять пальцев. «С местными мы всегда

дружили, ну а как же – соседи, – вспоминает Алексей Михайлович. – По

деревенским меркам километр – не расстояние, в молодости я частенько в

Рожновский приходил с приятелями купаться на пруд. А ещё – любили там кино смотреть

в местной конторе, телевизоры-то в 1960-е годы были большой редкостью…»

Крохотный

Крохотный

безымянный пруд был выкопан на окраине посёлка в качестве противопожарного

водоснабжения в начале 1960-х при помощи бульдозеров С-80 и С-100. К слову, за

всю историю существования Рожновского местный водоём, будто показывая людям

свой несносный характер, дважды «убегал». Причём первый «побег» (это случилось

в 1970-х годах) местные жители запомнили надолго: продолжительные и мощные ливни

подмыли хлипкий лоток-перегородку, и прудовая вода моментально хлынула в

образовавшуюся брешь. Впрочем, запруда тогда была оперативно восстановлена, и

водоём со временем снова наполнился до прежнего уровня

Посёлок Рожновский

Посёлок Рожновский

находился в глубине лесного массива, где царили тишина и порядок. Около местных

домов росли высокие и стройные сосны, солидный вид этих хвойных великанов придавал

особый колорит поселению и удачно вписывался в общий дизайн. К сожалению, практически

все деревья сгорели во время пожара в 2010-м, и были спилены осенью того же

года во время расчистки горельника

Июнь, 2018 г. Житель соседнего села

Июнь, 2018 г. Житель соседнего села

Верхняя Верея Алексей Пятак проходит по заброшенной рожновской территории

Источник