Кто построил здание дома пашкова

Дом Пашкова — Википедия

Дом Пашко́ва или Пашко́в дом — одно из самых знаменитых классицистических зданий Москвы, ныне принадлежащее Российской государственной библиотеке. Спроектировано (предположительно) Василием Баженовым. Находится по адресу Воздвиженка ул. 3/5, стр.1.

Строительство здания[править | править код]

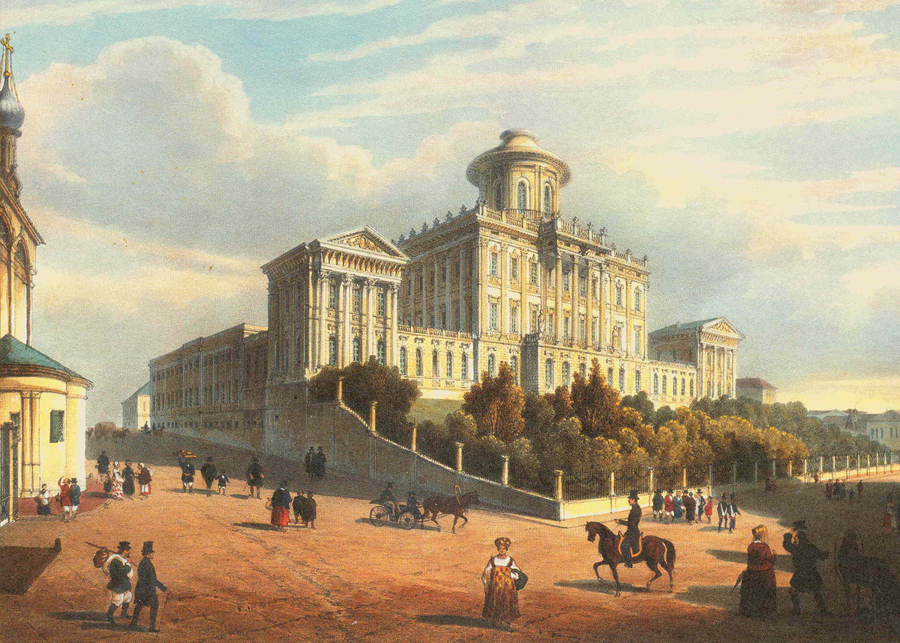

Вид Моховой и дома Пашкова в Москве, Ж. Делабарт, конец XVIII в.

Пашков дом был построен в 1784—1786 годах по заказу капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка Петра Егоровича Пашкова[1], сына денщика Петра I, предположительно, по проекту архитектора Василия Ивановича Баженова. На протяжении XX века высказывались различные точки зрения по вопросу его авторства, так как письменных свидетельств не сохранилось, и единственное, что доказывает принадлежность его Баженову, — это устная традиция и архитектурная баженовская манера.

Слава здания[править | править код]

После своей постройки Пашков дом стал достопримечательностью Москвы и на протяжении многих лет вызывал удивление и считался одним из самых красивых зданий города.

Владельцы здания[править | править код]

- Первым владельцем дома был П. Е. Пашков, по фамилии которого особняк получил своё название. Его наследник А. И. Пашков и сын последнего Василий предпочитали старой усадьбе «второй дом Пашкова» на Моховой (ныне здание журфака МГУ). В начале XIX века баженовский шедевр стоял в запустении.

Дом Пашкова и окружающие усадьбы после пожара 1812 года

Дом Пашкова на фоне старого Каменного моста, фотография 1855—1857 годов

- В 1839 году дом был приобретен у наследников Пашкова казной для Московского Университета. В 1843 году здесь разместился Московский дворянский институт, преобразованный из Университетского Благородного пансиона, позже институт был преобразован в 4-ю городскую гимназию (с 1852 года).

- В 1861 году здание было передано для хранения коллекций и библиотеки Румянцевского музея.

- В 1921 году, в связи с поступлением в музей после революции более четырёхсот брошенных, бесхозяйных и национализированных книжных коллекций, все отделы музея были выведены из Пашкова дома. В нём осталась только библиотека музея, переименованная и преобразованная в знаменитую Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина, здание было отведено под отдел редких рукописей[2]. В настоящее время Пашков дом входит в комплекс зданий библиотеки, но много лет не использовался, так как там постоянно производился ремонт, который начался в 1988 году и закончился в 2007 году.

В данный момент в правом флигеле Пашкова дома расположен отдел рукописей, в левом — нотно-музыкальный отдел и отдел картографических изданий, открывшиеся для читателей в апреле 2009 года.

Описание[править | править код]

Впечатляющий вид здания вызван отчасти местом его постройки. Пашков дом стоит на высоком Ваганьковском холме, как бы продолжая линию его подъёма, на открытом углу двух спускающихся улиц. Главный фасад ориентирован на солнечную сторону. По отношению к улице, а также к въезду с переулка, особняк поставлен не по прямой улице, а несколько скошено. Благодаря этому он лучше воспринимается с боковых, более далёких ракурсных точек зрения.

Место здания важно и символически: Пашков дом стоит на холме напротив Боровицкого холма, увенчанного Кремлём. Важно отметить, что Пашков дом был первым светским зданием в Москве, из окон которого можно было глядеть на башни и постройки Кремля не снизу вверх, а также наблюдать Ивановскую и Соборную площади.

Планировка здания[править | править код]

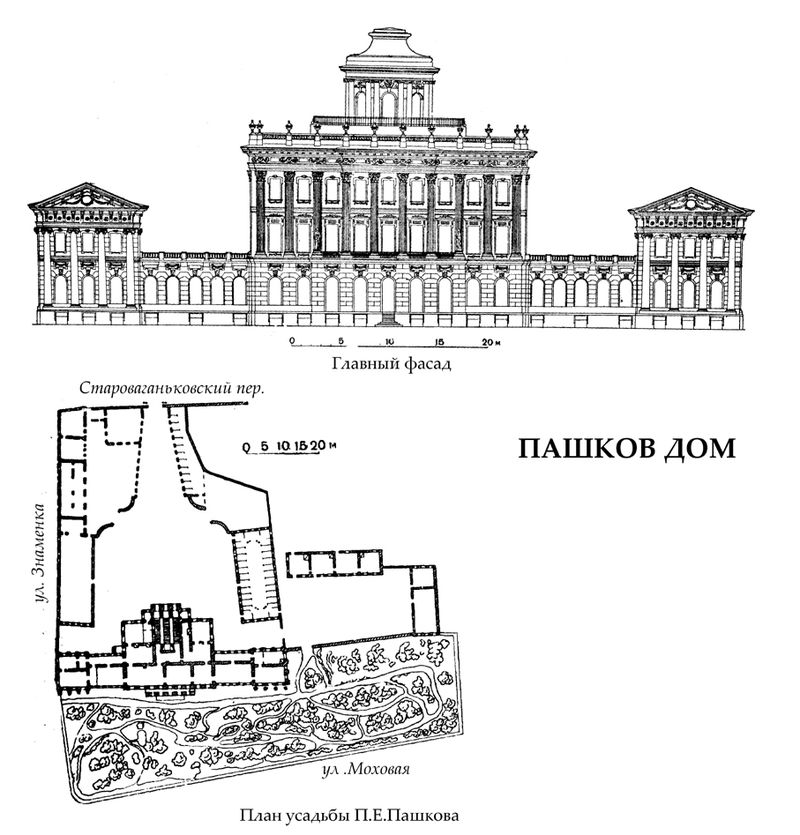

Здание имеет разнообразный и интересный силуэт, благодаря тому, что оно скомпоновано из трех компактных архитектурных объёмов: центральный корпус и боковые крылья-флигели. Упрощенно говоря, особняк, являясь одновременно городской усадьбой, имеет П-образную планировку с открытым в сторону въезда парадным двором. Оригинальность решения — въезд располагается не со стороны главного фасада, а в переулке, традиционная планировка оказывается как бы перевёрнутой. Высокий холм создает подножие зданию. Некогда перед особняком находился сад.

Планировка сада, разбитого перед домом, поражала своим великолепием:

При расширении Моховой улицы участок, примыкающий к дому, сократился до одного склона.

Единственный въезд в Пашков дом, доступный для карет, находится со стороны Староваганьковского переулка. Он размещён на одной оси с основным объёмом здания, которая подчеркивается всей системой застройки дворца. Широко используется принцип контраста — противопоставлено большое и малое:

- центральный объём здания — служебным помещениям, оградам,

- развернутый парадный двор перед главным входом — узкой трапециевидной воронке, соединяющей въезд с парадным двором,

- раструб воронки соответствует выступу на фасаде главного корпуса,

- прямолинейные очертания двора и воронки соединены криволинейными стенами.

Такое построение генплана с использованием контрастов несет в себе отпечаток предыдущего периода барокко с его любовью к сложно трактованному пространству. Создается пространственная система, полная контрастных эффектов и способствующая более сильному восприятию архитектурной доминанты всего комплекса — центрального объёма главного здания.

К участку примыкает церковь Святого Николая Угодника, бывшая домовой.

Классицизм в оформлении фасадов[править | править код]

У дома Пашкова два главных фасада — один смотрит на проезжую часть и имеет дворцовый, торжественный характер, другой — ориентирован во двор и имеет более уютный, усадебный вид.

Фасад, выходящий на Моховую, характеризуется протяжённостью. Композиция центробежно разворачивается во все стороны. Вправо и влево от центрального кубического массива отходят две одноэтажные галереи, завершающиеся двухэтажными флигелями. А в центральном корпусе с обеих сторон выдвигаются колонные портики. Ввысь поднимается цилиндрический бельведер. Это — излюбленные приемы классицизма.

Староваганьковского пер.

Ордерная система Пашкова дома[править | править код]

В контрасте с рустованным первым этажом в портиках использован большой ордер, объединяющий два этажа. Благодаря невысокому, но протяжённому цоколю, такое объединение двух этажей колоннадой увеличивает масштабность здания.

Три портика фасада расположены фронтально. Пашков дом представляет редкий пример в мировой архитектуре, где при подобной композиции фасада применены три портика, совершенно одинаковые по своим основным размерам и числу колонн. Различен только используемый ордер.

В колоннах и пилястрах центрального корпуса использован композитный коринфский ордер, (в своих деталях нарисованный с большей свободой и оригинальностью по сравнению с обычными канонами). По сторонам четырёхколонного портика расположены статуи, поставленные на базы колонн.

В колоннах и пилястрах флигелей использован сложный ионический ордер с, так называемыми, диагональными капителями. Они подчеркивают художественную самостоятельность и роль флигелей в композиции фасада.

Балюстрада, обрамляющая кровлю центрального корпуса, несёт на столбах пышные вазы, смягчая переход от фриза и карниза к бельведеру, завершающему центральный объём. Бельведер не является такой статичной формой как фронтон, и подчёркивает устремлённость ввысь всей композиции, увенчивая здание Пашкова дома.

Внутренняя планировка[править | править код]

Главные, наиболее парадные помещения дворца, были расположены в его центральном корпусе, вход в который был устроен по оси здания, со стороны парадного двора. Главный вестибюль был расположен также по оси главного здания, там, где теперь главная лестница. Справа от вестибюля, в стороне от центральной оси, шла парадная лестница во второй этаж, приводившая в аванзал и в главный зал. Боковые флигели были отведены под жилые и служебные помещения[3].

Перестройки здания[править | править код]

Первоначальный цвет стен здания, согласно некоторым источникам, был оранжевый. Начало изменений баженовского облика здания было положено императором Павлом: по его приказанию с купола была снята венчавшая его статуя Минервы (или Марса, служившая символом побед царствования его матери).

Царская эпоха[править | править код]

Во время наполеоновского нашествия здание сильно пострадало:

были уничтожены завершающий здание деревянный бельведер с обходной колоннадой коринфского ордера, и вознесённые на антаблемент центрального портика здания огромная скульптурная группа и герб Пашковых[4].

Позже здание было восстановлено с чертами московского послепожарного классицизма: в 1815—1818 годах один из архитекторов «Комиссии для строения Москвы», видимо Осип Бове, восстановил бельведер, заменив прежние коринфские круглые колонны на трёхчетвертные ионические, тем самым утяжелив дом постановкой более тяжёлого ордера над более лёгким. Кроме того, были видоизменены боковые продольные галереи. Первоначально они были открытыми переходными балконами и их венчали только балюстрады, сквозившие на фоне неба, теперь же они перекрыты двускатной кровлей[5]. Утраченная скульптурная декорация не была восстановлена. В 1841 году архитектор А. В. Никитин составил проект перестройки дома под размещение Дворянского института. Он же руководил работами по перестройке совместно с архитектором И. И. Свиязевым[6].

Здание, функционировавшее как Румянцевский музей, подвергалось перестройкам и в связи с функциональностью: когда Александром II музею была подарена[7] картина Александра Иванова «Явление Христа народу», обладающая огромным размером, специально для неё в 1914 году архитектором Н. Л. Шевяковым[8] был построен сохранившийся до сего дня двусветный Ивановский зал[9] — особое здание рядом с Пашковым домом, спланированное таким образом, чтобы при сравнительно небольшом его размере открывался наиболее удачный её обзор — в конце анфилады зал второго этажа[10].

Советское время[править | править код]

В соответствии с принятым в 1935 году Генеральным планом реконструкции Москвы рядом с Пашковым домом должна была пройти новая широкая парадная улица — аллея Ильича, соединяющая площадь Дзержинского и площадь с новой архитектурной доминантой Москвы — Дворцом Советов, строящимся на месте разрушенного Храма Христа Спасителя. Тот же Генплан предусматривал возведение нового Большого Каменного моста, съезд с которого должен был плавно влиться в аллею Ильича. Реализация этих идей в конце 1930-х годов стала возможной за счёт поглощения части сада Пашкова дома и сноса ограды, которая была немаловажной частью облика здания[11]. Белые колонны ограды тосканского ордера подчёркивали стремление ввысь от подножия холма, наверху движение подхватывалось колоннами портика. Теперь же зрительское восприятие изменилось: движение начинается не с подножия холма, от колонн ограды, а от цоколя здания на вершине холма. Кроме того архитектором В. И. Долгановым в 1934 году на склоне была сооружена ныне существующая монументальная белокаменная лестница с террасой-трибуной[11], спускающаяся к Моховой, а на главном фасаде здания, на том месте, где ранее располагался герб Пашкова, был помещён серп и молот. Внутренняя планировка Пашкова дома изменялась более радикально, и от баженовских внутренних стен и лестниц почти совершенно ничего не осталось.

Последнее изменение облика дома Пашкова произошло во время одного из ремонтов 1980-х годах, когда герб СССР был снят с фасада.

Интересные факты[править | править код]

- Глубины Ваганьковского холма под Пашковым домом считаются одним из нескольких возможных вариантов местонахождения легендарной Библиотеки Ивана Грозного.

- Российский журналист Андрей Караулов рассказывал, что в 1993 году бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский чуть было не купил Дом Пашкова. Сделке помешал депутат Государственной Думы Геннадий Райков, который рассказал о сделке тогдашнему президенту России Борису Ельцину.

Согласно этой истории, Ельцин вмешался и сделку отменили.[12]

- Дом Пашкова описан в романе «Мастер и Маргарита» как место встречи Воланда, Азазелло и Левия Матвея[13].

Часы работы[править | править код]

вт, ср, чт, пт, сб, вск — с 10:00 до 19:00

Понедельник — выходной.

Другие дома Пашкова[править | править код]

- «Пашков дом» — название издательства Российской государственной библиотеки.

- «Пашков дом» — роман Николая Шмелёва.

- Пашков дом (Второй Пашков дом, Аудиторный корпус, Аптекарский дом) — в старинных документах так иногда называется здание журфака МГУ, также находящееся на Моховой ул., дом 9. Причина — эти владения также принадлежали Пашкову — Александру Ильичу, родственнику предыдущего. Ещё один дом, принадлежавший Пашковым, находился на Чистопрудном бульваре, 12[14].

- Особняк Пашкова в Санкт-Петербурге, на Литейном, 39 (архитектор Г. Боссе), воспет Некрасовым в «Размышлениях у парадного подъезда»[15].

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Резвин В. А. Василий Баженов. — М.: Издательский дом Руденцовых, 2012. — С. 145—166. — 284 с. — (Архитектурное наследие России). — 2000 экз. — ISBN 978-5-902887-12-6.

- Згура В. В. Проблемы и памятники, связанные с В. И. Баженовым. — Казань, 1928. — С. 116—126. — 166 с. — 300 экз.

- Белый город / Макаревич Г. В., Альтшуллер Б. Г., Балдин В. И., Богданов В. В., Давид Л. А., Добровольская Э. Д. и др. — М.: Искусство, 1989. — С. 55—57. — 380 с. — (Памятники архитектуры Москвы). — 50 000 экз.

Ссылки[править | править код]

- Дом Пашкова на сайте Rusarh.ru

- Дом Пашкова на официальном сайте Российской Государственной Библиотеки

- Дом Пашкова на «Москва. Назад в будущее. Что было — что стало». (разновременные илл.)

- Дом Пашкова на «город-Москва. Цифровые фотографии Москвы»

Источник

История Пашкова дома

Тайна создателя

С полной уверенностью нельзя сказать, кто же построил настоящий дворец для разбогатевшего сына денщика Петра I. Петр Пашков, как считает большинство искусствоведов, поручил строительство дома Василию Баженову, однако никаких документальных свидетельств этому нет. Судьба Баженова как архитектора была вообще довольно странной: Василий Иванович попал в немилость к императрице Екатерине Великой, которая каждый раз без объяснения причин отстраняла его от строительства. Вероятно, именно поэтому Пашков нанял Баженова тайно, несмотря на запрет императрицы. Так на Ваганьковском холме в непосредственной близости от Кремля вырос великолепный дворец, получивший название в честь своего первого хозяина. Кстати, существует даже и такая версия, что Баженов из-за обид на Екатерину повернул дом задом к Кремлю.

Пашков дом, картина XIX века. (wikipedia.org)

Пашков дом, кстати, стал первым светским зданием в Москве, из окон которого можно было смотреть на постройки Кремля не снизу вверх. Немецкий путешественник Иоганн Рихтер в своих мемуарах со вкусом описывал владение: «Внизу два каменных бассейна с фонтанами в средине. От улицы дом отделяется решеткою чудного узора. Сад, как и пруд, кишит иноземными редкими птицами. Китайские гуси, разных пород попугаи, белые и пестрые павлины находятся здесь на свободе или висят в дорогих клетках. Эти редкости вместе с общей красотой этого дома привлекают сюда по воскресеньям и праздничным дням многочисленные толпы народа».

План дома Пашкова. (wikipedia.org)

Перед фасадом на Моховой Пашков разбил сад с террасными лестницами, скульптурой, фонтанами, спускавшимися к набережной. Также при Пашкове бельведер дворца был украшен статуей Марса, а на центральном портике был расположен герб семьи. У горожан дом вызывал неподдельное удивление: до сих пор дом Пашкова считается одним из самых красивых зданий Москвы.

Пашков дом. Ж. Делабарт. Литография, XVIII в. (wikipedia.org)

После пожара

Дом Пашкова очень сильно пострадал во время нашествия Наполеона: полностью сгорел деревянный бельведер и галереи. С 1815 по 1818 год прежний облик дома восстанавливал известный архитектор Осип Бове. В 1839 году наследники Пашкова разорились, тогда казна выкупила у них дом для Университетского дворянского института, в с 1853 года тут размещалась московская 4-я гимназия.

Пашков дом. (wikipedia.org)

В 1831 году в Петербурге был создан музей на основе коллекций и библиотеки графа Румянцева. Однако из-за того, что государство не оказывало ему достаточной материальной поддержки, в скором времени появилась идея о переносе музея в Москву. И вот в мае 1862 года в Доме Пашкова распахнули двери Московский публичный и Румянцевский музеи. В этом же году здесь начала работу и Румянцевская публичная библиотека, одним из читателей которой в течение сорока лет был Лев Толстой. В честь такого торжества императорская семья подарила музею настоящую драгоценность — «Явление Христа народу» Александра Иванова.

Библиотека

Румянцевский музей. (wikipedia.org)

После революции коллекции музея были разделены между российским музеям, в здании же осталась только публичная библиотека, открытая в 1862 году — будущая Государственная Российская библиотека. Она не только получала обязательный экземпляр всех печатавшихся книг, но и хранила запрещенные цензурой издания.

Пашков дом. (wikipedia.org)

Руководство СССР в доме Пашкова разместило отдел редких рукописей Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, открывшийся в 1921 году. До сих пор это здание используется в тех же целях: сегодня дом Пашкова входит в комплекс зданий Российской государственной библиотеки. В настоящее время в нем расположены нотно-музыкальный отдел и отдел рукописей.

Источник

Московские легенды. Дом Пашкова

Здание это было построено в 1784–87 гг. для преуспевающего торговца землей и недвижимостью Петра Егоровича Пашкова, бывшего капитан-поручика лейб-гвардии Семеновского полка, дворянина не очень знатного происхождения. Его отец был денщиком Петра Великого.

Предположительно его архитектором считают крупнейшего русского зодчего В.И. Баженова. Первоначальный цвет стен здания, согласно некоторым источникам, был оранжевый.

Существует старая легенда, что дом построен задом наперед. Фасад, обращенный к Кремлю, это задний фасад дома, а вход в него – с другой стороны, со Старо-Ваганьковского переулка. Легенда гласит, что Баженов, обиженный на Екатерину Вторую, которая в 1785 году повелела прекратить баженовские работы в Царицыно, построил дом таким образом, чтобы он задом смотрел на Кремль и его обитателей.

Но всё это очень маловероятно. Прежде всего потому, что в 1785-ом году дом уже вовсю строился, то есть, спроектировано здание было раньше, чем Екатерина нанесла обиду великому зодчему.

«Не знаю, носил ли он в народе особую кличку, но дети прозвали его волшебным замком — писал П.А. Вяземский. — На горе, красивый и величавый, с бельведером, с садом на улицу, а в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы; по праздникам играл в саду домашний оркестр. Как, бывало, ни идешь мимо дома, так и прильнешь к железной решетке; глазеешь и любуешься; и всегда решетка унизана детьми и простым народом».

Начало изменений баженовского облика здания было положено императором Павлом: по его приказанию с купола была снята венчавшая его статуя Минервы (или Марса), служившая символом побед царствования его матери.

В 1812 г. дом был уничтожен пожаром, а затем восстановлен. Архитекторы пытались восстановить дом по изображениям XVIII в. таким, каким он был создан изначально, однако детали оформления стали другими или вообще не были восстановлены.

Пашковы владели домом до 1831-го года. Кто владел домом следующие восемь лет, неизвестно, но кто-то владел точно, не мог же такой дворец стоять без хозяина. А в 1839-ом году Пашков дом был выкуплен казной.

Первоначально здесь был открыт Дворянский институт при императоре Николае I. Потом, в 1852-ом году здесь разместилась Четвертая мужская московская гимназия. Но надо сказать, что для гимназии это здание уж слишком роскошно.

И в 1863-ем году, уже в царствование государя Александра Николаевича, в этом здании открылась Румянцевская библиотека, и Румянцевский музей. Николай Петрович Румянцев, сын Петра Румянцева-Задунайского, фаворита Екатерины Второй, генерал-фельдмаршала, был страстным коллекционером и чего только не собирал.

У него были коллекции по нумизматике, этнографии, минералогические, предметы искусства, кроме того у него была богатая библиотека. Со временем Румянцев делает свой музей общедоступным, и библиотеку тоже. В 1863-ем году сюда начали приходить люди.

Император Александр II очень это поощрял, и даже подарил музею знаменитую картину А.А. Иванова «Явление Христа народу», которая когда-то демонстрировалась именно здесь, и для которой был оборудован специальный «Ивановский зал».

Кроме того, император высочайше повелел, чтобы экземпляр каждой изданной в России книги обязательно доставлялся в Румянцевскую библиотеку. Так началось формирование того уникального книгохранилища, которое при СССР носило название «Библиотека имени Ленина», а сейчас называется «Российская государственная библиотека».

Ну и закончим, конечно, Булгаковым. «На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев».

Далее, как мы помним, главные герои покидают этот искаженный мир со всеми его смещенными понятиями, и перемещаются в мир правильный, в котором добро и зло не противодействуют, а сотрудничают.

Другие московские легенды:

Голосов овраг

Подземелья в Коломенском

Меншикова башня

Усадьба колдуна Брюса «Глинки»

Дом колдуна Брюса

Сухарева башня

Дом Пашкова

Дом Стахеева

Источник