Новосибирска построили дома пленные немцы

«Мифосибирск»: что в городе построили пленные немцы

Новосибирские новости

09:06, 10 Мая 2012

«Новосибирские новости» продолжают публикацию избранных глав бестселлера «Мифосибирск» — оригинальный взгляд на историю города писателя Игоря Маранина. В преддверии Дня Победы – рассказ о роли немецких военнопленных в строительстве и развитии Новосибирска в 40-х годах 20-го века. Пленные возводили дома, работали на заводах, прокладывали дороги, разбивали скверы и даже устраивали фонтаны.

Игорь Маранин. Писатель, историк. Родился 1 июня 1964г.

Игорь Маранин. Писатель, историк. Родился 1 июня 1964г.

В «бумажном» виде изданы его книги «Монетка на ребре» (2008), «Колдуны» (2008), «Время онлайн»(2009), «Мифосибирск» ( 2011). Виртуальная жизнь писателя протекает в его блоге. В «Мифосибирске» писателю удалось создать захватывающее переплетение из небесспорных фактов, легенд и мифов о нашем городе. А жесточайшая конкуренция книжного рынка делает особенно почетным успех книги, написанной местным автором и выпущенной новосибирским издательством «Свиньин и сыновья».

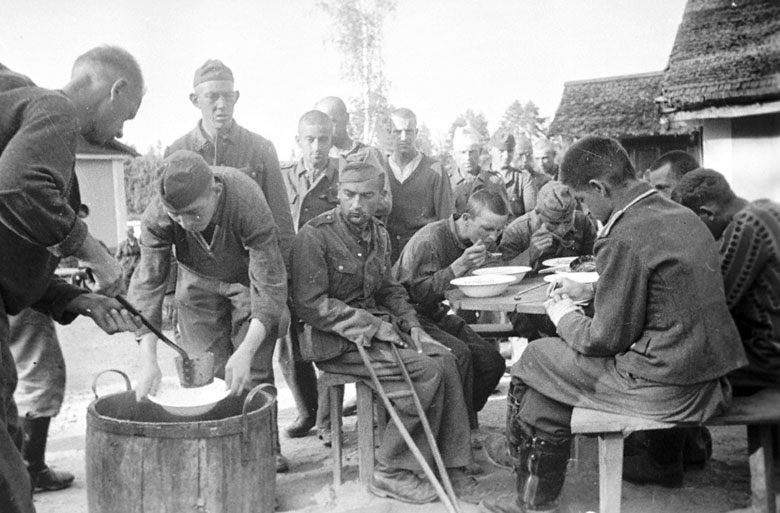

Город пленных

В середине и конце сороковых годов прошлого столетия жителям Новосибирска нередко приходилось останавливаться на тротуарах и на долгое время застывать, ожидая возможности перейти через улицу. Пешеходные пробки вызывал не поток автомашин или военной техники, а нескончаемые колонны военнопленных, которые направлялись на работу. Пленные возводили дома, работали на заводах, прокладывали дороги, разбивали скверы и даже устраивали фонтаны.

Одну из самых интересных улиц города – Богдана Хмельницкого – почти полностью построили пленные немцы. Сталинский ампир здесь смешался с немецкой готикой, массивные колонны – с арочками, пафосные фронтоны – с башенками и шпилями. Эти дома, возведенные полвека назад – полногабаритные, с высокими потолками, – до сих пор ценятся не ниже, чем навороченные квартиры в современных новостройках.

|

| Фонтан, по легенде построенный пленным немецким инженером |

На месте, где сейчас стоит Храм в честь иконы Божьей Матери Знамение-Абалацкая, располагался один из лагерей военнопленных. Существует легенда, что неподалёку от лагеря в 1950 году немецкий инженер построил большой фонтан. Прошли годы, чаша фонтана разрушилась, сам он перестал работать, а затем его решили восстановить. Но ни один специалист не смог разобраться в том, как он был устроен!

Первый лагерь для военнопленных расчётной численностью в 15 тысяч человек был организован в Новосибирске в сентябре 1944 года. С возрастанием потока пленных число лагерей быстро росло. Известно, что один из них располагался в районе Спартаковского моста и улицы Октябрьской. Тысячи немцев трудились на новосибирских заводах, строили новые дома, возводили литейные и кузнечные цеха, асфальтировали улицы, укладывали водопровод, строили дома. Среди построенного их руками – здание Западно-Сибирского филиала АН СССР по улице Фрунзе, 11 (1944 г.), жилой квартал оловокомбината и многое другое.

Особенно тяжёлой для немцев выдалась зима 1944–1945 гг. Большинство из них попадали с фронта в новосибирские лагеря в ужасном состоянии: измождённые и больные. К марту 1945-го умерла пятая часть военнопленных. Вызвано это было не каким-то особо жестоким отношением, а общей катастрофической ситуацией в стране. Жители города и трудились фактически не меньше, и получали по продуктовым карточкам не больше пленных немцев. Всего в Новосибирске умерло около трёх тысяч военнопленных, в том числе почти две тысячи немцев. И даже 23 японца – солдаты Квантунской армии. Умерших хоронили на четырёх кладбищах – ныне действующем Заельцовском, в районе нынешнего Хилокского рынка, в сосновом бору около станции Инская и неподалёку от пос. Мирный Коченёвского района.

В 1958 году секретным постановлением заброшенное к тому времени Кировское немецкое кладбище ликвидировали. Позже тут обосновались дачники, разбив огороды, причём при перекопке земли они нередко находили человеческие кости. А ещё позже Хилокский рынок и домики садоводов раскупили приезжие азиатские торговцы и дальнобойщики.

Несколько иной была участь немецких захоронений на Заельцовском кладбище. В 60–80-е годы поверх них стали просто хоронить умерших жителей города. А вот кладбище в Первомайском районе сохранилось и поныне. В 1995-м оно было обустроено при поддержке Немецкого народного союза по уходу за могилами. Поставлен крест, памятная плита, посажены липы.

Простые горожане относились к пленным вполне лояльно. Дети бегали к лагерям и свободно меняли выданные в школе булочки на различные поделки. Со временем пленным разрешили передвигаться по городу самостоятельно, но только строем, по проезжей части, не заходя на тротуар.

Простые горожане относились к пленным вполне лояльно. Дети бегали к лагерям и свободно меняли выданные в школе булочки на различные поделки. Со временем пленным разрешили передвигаться по городу самостоятельно, но только строем, по проезжей части, не заходя на тротуар.

Из воспоминаний журналиста В. Тарасова: «Я очень хорошо помню, как происходил процесс обмена. Строящийся дом был обнесён забором со всегда открытыми воротами, которые никто не охранял. Нам нельзя было заходить на стройку, а немцам было запрещено выходить за ворота. Поэтому мы, дети, и немцы садились у ворот каждый со своей стороны и общались. Между нами было сантиметров 20 «нейтральной территории», никто никогда эту воображаемую границу не нарушал. Я помню, что немцы показывали нам фотографии своих детей. По их словам, после окончания этой стройки немцев обещали отпустить домой. Отпустили или нет – я не знаю».

Из воспоминаний кинорежиссера Геннадия Полоки: «В Новосибирске в 1944 году пленные работали шоферами и без всякой охраны ездили по городу– своих водителей не хватало. Они свободно ходили на базар, и население к ним относилось терпимо».

Из записи на одном из форумов: «У нас в Новосибирске ещё живы старики, которые помнят пленных немцев в Отечественную. Ничего страшного по отношению к ним не предпринималось. Очень много расконвоированных было, работали наравне с местными на стройках, заводах, водителями. Даже как-то удивительно, но агрессивных проявлений со стороны горожан к немцам практически не было. На западе страны такое вряд ли было бы возможно».

|

| Среди построенного их руками – здание Западно-Сибирского филиала АН СССР по улице Фрунзе, 11 (1944 г.) |

Немцы строили по-своему, так, как привыкли у себя в стране. Добротно, качественно, на долгие годы. Но как ни странно, иногда это приводило к печально-курьёзным происшествиям. Наши окна открывались вовнутрь комнаты, у немцев – наружу. И особо неосторожные граждане… просто выпадали из окон.

Из воспоминаний поэта О. Морозовой: «А я в коммуналке только в детсадовском возрасте жила. Сначала там три семьи было, потом – две оставили. Было это в Новосибирске, дом ещё немцы пленные строили, поэтому окна открывались на улицу и время от времени из них выпадали соседки (во время уборки). В мою бытность две выпали. Та, что из соседнего дома, на дерево приземлилась, отделалась переломами лёгкими, а та, что из нашей квартиры, умудрилась зацепиться за карниз и подоконник и минут 15 выбиралась. И это при её-то комплекции! Шок. Потом заново училась говорить. Вот такие вот страшилки вспоминаются…»

Пленные немецкие солдаты построили десятки зданий нашего города. Они – эти дома – по-прежнему украшают Новосибирск. Эти люди были нашими врагами на поле боя, но в плену стали просто строителями, водителями, рабочими…

Опубликовано с любезного разрешения автора и издательства «Свиньин и сыновья»

Другие произведения Игоря Маранина можно прочитать в его блоге

Продолжение следует

Предыдущая глава: «Имя для города»

Предыдущая глава: «Огненный апокалипсис»

Мифосибирск: как город прожил полжизни без моста

Предыдущая глава: «как американцам долететь до Луны придумал новосибирский ученый»

Опубликовано с любезного разрешения автора и издательства «Свиньин и сыновья»

Другие произведения Игоря Маранина можно прочитать в его блоге

Продолжение следует

Источники

•Букин С. С. Захоронения военнопленных вНовосибирской области (Актуальные проблемы социально-политической истории Сибири (XVII-XX вв.). — Новосибирск, 2001; https://www.zaimka.ru/02_2002/bukin_burialplaces).

•Вергасова Е. Интересные факты из истории нашего города. Улица Богдана Хмельницкого. Факты идомыслы (https://www.centralnoe.ru/index.php?mode=sp&action=ViewPublication&code=388&m1=88).

•Сучкова С. Связанные одним миром (Ведомости, 2004, 28 нояб.; https://vedomosti.sfo.ru/articles/?article=3175).

#История

Подписывайтесь на наши соц.сети

Источник

Какие дома на самом деле строили пленные немцы в СССР

После окончания Великой Отечественной войны в разных городах Советского Союза работали немецкие военнопленные. Работали они, в том числе, на стройках жилых и производственных зданий.

Со временем такая их деятельность поросла легендами. Чуть ли не все малоэтажные многоквартирные жилые дома, построенные в первые годы после войны, стали называть «немецкими» (в некоторых местах страны их ещё называют «финскими»). Они и впрямь порой вызывают удивление своей архитектурой – многие элементы экстерьера не имеют аналогов в более поздней советской жилой застройке.

Но как обстояло дело в действительности?

Сколько пленных работало

По германским данным, СССР взял в плен около 3,2 млн. военнослужащих немецкой национальности, из которых чуть более 1 млн. умерли в плену (в основном ещё в годы войны и сразу после ее окончания). Значительная часть пленных немцев была учтена в СССР как «военнослужащие других армий». К этому стремились сами немцы, так как к пленным итальянцам, венграм, финнам и т.д. отношение у лагерного начальства было лучше.

Подавляющее большинство пленных было отпущено до 1950 года. Уже к марту 1947 года было репатриировано почти 800 тысяч немцев. До конца 1949 года на родину было возвратили ещё около 900 тысяч, а в 1950 году – более 400 тысяч. В СССР оставалось только 13 с половиной тысяч военнопленных, которые были осуждены как военные преступники. Последних из них освободили в 1956 году.

На стройках работали и обычные пленные немцы, и осуждённые за военные преступления. В отношении большинства из них судебные процессы и приговоры были заочными и коллективными.

Стойкие мифы о немецких строителях

Понятно, что общая доля квалифицированных строительных рабочих среди пленных была невелика. Но в широком привлечении немцев на послевоенные стройки сыграли решающую роль два обстоятельства. Первое – стойкое русское убеждение в том, будто немец, по природе своей, на все руки мастер и «делает всё качественно». Второе – работа на строительстве предполагала значительное облегчение режима содержания военнопленных, выдачу денежного содержания и возможность для немцев подкормиться.

Почувствовав это, многие немцы сразу стали говорить, что они каменщики, или штукатуры, или кровельщики, и т.д., хотя большинство из них до войны ни разу не работало по таким профессиям. Таким образом, вербовка желающих отстраивать разрушенные советские города проходила среди пленных успешно.

Масла в огонь, говорят, подлила ещё фраза Молотова, что ни один пленный немец не будет отпущен домой, пока не будет заново отстроен разрушенный Сталинград. И говорят, будто Сталинград восстанавливали как раз немцы. То и другое, конечно, легенда. Потому что процесс массовой репатриации пленных начался сразу после войны. А Сталинград в основном был восстановлен в первые же послевоенные годы, причём без участия немцев. Доля пленных в стройках этого города была не выше, чем в целом по стране.

Немцы строили в основном дешёвые шлакоблочные бараки

Итак, не всякие послевоенные дома в СССР строили именно пленные немцы (или их бывшие союзники). И особенности архитектуры не являются признаком, позволяющим определить, что их строили немцы.

Дело в том, что вся послевоенная жилая застройка велась по типовым проектам, составленным советскими архитекторами. Немцы привлекались ведь только как рабочая сила.

Нас удивляют облик и конструктивные особенности домов первых послевоенных лет – их малоэтажность (от двух до четырёх этажей), мансарды, эркеры и прочие элементы, придающие им какой-то «готический» вид, а также типовое разнообразие. Немецкие строители тут ни при чём. В Советском Союзе того времени были принято проектировать дома подобным образом. И до начала массового возведения «хрущёвок» в конце 1950-х гг., придавалось большое значение градостроительной эстетике.

Жилая застройка того времени также сильно различалась. Капитальные «сталинские» жилые дома, строившиеся в 1940-50-е гг. и по сей день считающиеся элитными, во многих советских больших городах, возводились, как правило, силами отобранных советских рабочих, чья квалификация не вызывала сомнений. Подневольный же труд военнопленных использовался для возведения массового дешёвого жилья преимущественно в рабочих кварталах и посёлках.

Вот по этому признаку можно предполагать, что послевоенный дом барачного типа мог быть возведён пленными немцами. Он не всегда построен из кирпича, а чаще из дешёвого строительного материала (шлакоблоков). Перекрытия внутри – деревянные, потолки не выше, чем в позднейших домах (в «сталинках», для сравнения, 350 см). Многокомнатные квартиры в этих домах изначально были коммунальными.

Инженерное обеспечение такого строительства тоже оставляло желать лучшего. Например, спешка при их возведении и нехватка качественных материалов приводили впоследствии к проседанию фундаментов. Сейчас многие из этих домов, где они ещё сохранились, находятся в аварийном состоянии.

Окна, открывающиеся наружу

Местные жители могут показать некоторые объекты, возведённые пленными немецкими строителями – в Ленинграде, Минске, Новосибирске, Челябинске, Харькове, Луганске, во множестве городов поменьше. Это не только жилые дома, но и гостиницы, больницы и т.д. Однако во многих случаях восхищение современных жильцов «сталинских» домов тем, что их-де «немцы строили», является навязанным стереотипом. Как уже замечено, большинство пленных строителей не обладали соответствующей квалификацией и навыками.

Как вспоминал пленный майор вермахта Рольф Грамс, воевавший под Сталинградом, а потом отстраивавший город в 1950-1953 гг., языковой барьер между пленными и охранниками позволил немцам самостоятельно вести отчётность о работе и предъявлять завышенные показатели производительности своего труда, которые лагерное начальство всё равно не могло проверить. Немцы таким образом получали полную пайку, денежное довольствие и даже премии.

В общем, военнопленные, на ходу превратившиеся в строителей, занимались тем, что на русском языке давно имело названия «халтура» и «очковтирательство». Последствия такого строительства могли сказаться только через несколько лет, но к тому времени немцы рассчитывали уже быть на родине, что у них и получилось.

Так что, если сегодня вы видите послевоенный дом «немецкой» архитектуры, это вовсе не значит, что его строили именно немцы. Пожалуй, единственным признаком могут служить только окна (где ещё сохранились первоначальные оконные рамы) – немцы делали их привычно, то есть открывающимися наружу. В результате, по свидетельству новосибирского писателя Игоря Маранина, наши люди, привыкшие, что окна открываются внутрь, иногда вываливались на улицу.

Источник

Что сделали для Новосибирска военнопленные и переселенцы из Германии?

Но мало кто знает, что и тысячи бывших солдат Вермахта встретили здесь День победы.

Как строила НЭТИ Лидия Яковлевна рассказывает с гордостью и еле уловимым акцентом. В 42-ом году ее с семьей привезли сюда из Краснодарского края в товарном вагоне, набитом такими же, как они, советскими немцами.

Лидия Лаврова, работница Трудармии с 1942 года: «А утром ребятишки пришли, а им сказали, что немцы приехали, хвосты, роги. Они пришли, посмотрели и убежали. А потом пришли домой, смотрим — они хлеба тащат, картошку тащат нам. Потом рассказали родителям они такие же, как мы».

Потом Трудармия — работала на заводе боеприпасов, затем в полях, на стройке. Было всякое, и фашистами их называли. Но в памяти остались не оскорбления, а мастер — который ее, немку, у станка подменял, чтобы поесть успела. Удивительно ли это? Сегодня мне сложно осознать, что творилось в головах сибиряков тогда, в войну, когда их родные погибали на фронте, а рядом оказывались люди с немецкими фамилиями. Почему-то, при всей современной толерантности, я ожидала ненависти. Как те ребятишки, для которых немцы были что-то вроде черта с рогами. В 44-ом в Новосибирск пришел первый эшелон с пленными немцами. 15 тысяч солдат Вермахта и союзных Гитлеру армий встретили день победы в Новосибирской области. Почти три тысячи остались в новосибирской земле навсегда.

Данные НКВД по новосибирскому лагерю для военнопленных рассекретили только в начале 90-х. Историк Сергей Букин первым пошел в архивы за историей безымянных узников, полной мрачного трагизма. Однако картина оказалось иной.

Сергей Букин, зав. сектором истории социально-экономического развития Института истории СО РАН: «Действительно, было очень тяжело, многие умерли, но условия труда и быта были примерно такими же, как у наших рабочих на оборонных предприятиях».

У военнопленных был собственный госпиталь и поликлиники. Их продовольственные пайки по размерам совпадали с рационом советских рабочих. Конечно, скажите, мужские рабочие руки, пусть вражеские, в тех условиях надо было беречь. Но только вдумайтесь! Бывшим солдатам Вермахта даже платили зарплату! Хотя и это не главное. Не из-за этих формальностей в мемуарах бывших узников новосибирского лагеря №199 нет плохих слов о сибиряках.

Сергей Букин, зав. сектором истории социально-экономического развития Института истории СО РАН: «Наши люди в этих изможденных, измученных людях не видели больше врагов. Это были такие же жертвы войны, и если пленный просил хлеба, ему давали. Хотя самому, чтобы наестся досыта, пайка, конечно, не хватало».

Может быть, истоки кроются в национальном характере? Ведь не принято на Руси пинать ногами упавшего врага. История немцев, как советских, так и пленных — вросла корнями в историю Новосибирска. Стоят цеха, дома и дороги, которые они построили. Последний узник уехал из области в конце 90-ых.

Он жил в поселке Мирный, который основали высланные советские немцы, а затем именно здесь организовали подсобное хозяйство для лагеря военнопленных. Сотни узников выращивали овощи и скот рядом с местными жителями. И солдат Вермахта влюбился. И остался по доброй воле. За могилами тех, кто остался по воле судьбы сегодня ухаживают селяне. Мирный и ныне считается немецким. Некоторые его жители уезжали в Германию, но вернулись. Потому что здесь родина.

Источник

Пленные немцы (лагерь военнопленных МВД СССР № 199 г.Новосибирска)

В России не было лагерей смерти

Новосибирский историк Сергей Букин рассказывает

о судьбе немецких военнопленных в Новосибирске.

История Второй мировой войны всегда привлекала и еще долго будет привлекать внимание исследователей. В Сибири боевых действий не было. Но вклад сибиряков в победу неоспорим, и на самом деле сибирским историкам есть над чем работать. Профессор Сергей Букин заведует сектором истории социально-экономического развития Сибири в Институте истории СО РАН. Он автор более 170 статей и книг по проблемам социальной истории Сибири в ХХ веке.

Сегодня профессор Букин руководит новым научно-исследовательским проектом «Вторая мировая война и судьбы военнопленных в Сибири». Недавно в издательстве «Гуманитарные технологии» вышла его книга «В чужой земле: Памяти военнопленных, умерших в Новосибирской области в 1944-48 гг.»

В предисловии Сергей Букин говорит о том, что «плен является одним из самых трагичных феноменов человеческой истории». 35 миллионов человек на себе узнали, что такое «лагерная система» во время Второй мировой войны. В Советском Союзе было зарегистрировано более четырех миллионов военнопленных, более полумиллиона не смогли пережить плен и похоронены на нашей земле. Долгое время историки не могли изучать эту тему из-за грифа секретности. В то же время в Германии уже в 70-е годы было опубликовано 22 тома воспоминаний бывших военнопленных, семь из которых рассказывали о советских лагерях. Был лагерь военнопленных и в Новосибирске. По сути дела, его заново открыл для нас историк Сергей Букин. Сегодня он отвечает на вопросы «ВН»

— Как начиналась ваша работа?

— В середине девяностых я обратился к материалам архивного информационного центра Управления внутренних дел НСО. Это огромное хранилище, в котором есть как текущая информация, так и документы времен войны. Мне разрешили поработать в этом хранилище, и я увидел там огромное количество материалов: протоколы заседаний «троек», судебные дела, расстрельные… В том числе и документы, рассказывающие о лагере военнопленных номер 199, который существовал в Новосибирске с осени 1944-го по конец 1948 года.

— Ведь об этом практически ничего не известно…

— Я сам, коренной житель Новосибирска, историк, профессионально занимающийся изучением истории Второй мировой войны, еще несколько лет назад ничего не знал об этом. А ведь военнопленные оставили свой след в истории нашего города.

Черчилль написал в своих мемуарах, что Сталин заявил ему еще на Тегеранской конференции в 1943 году, что сразу после победы он хочет привлечь четыре миллиона немцев для восстановления страны. И после Сталинграда и знаменитых «сталинских ударов» в 1994 году пленных стало много. Формировались сборные лагеря, откуда военнопленных эшелонами отправляли вглубь страны.

В день народного траура на кладбище военнопленных в Первомайском районе

— И к нам тоже.

— Пленные появились и в Сибири. Первейшая причина — острый дефицит кадров на предприятиях и стройках. Большинство этих людей были, как говорится, трудягами: солдаты, ефрейторы, в мирной жизни они были механиками, водителями, плотниками. За их рабочие руки шла настоящая борьба. Вот, например, новосибирский лагерь планировался на 15 тысяч человек, а бюро обкома ВКП(б) даже приняло постановление о размещении у нас 40 тысяч человек. Но не дали. Выделили только 10 тысяч. Первый эшелон с военнопленными прибыл в Новосибирск 19 сентября 1944 года. Военных преступников среди них не было.

— Каковы были условия жизни военнопленных?

— Совершенно четко могу заявить: политика самого государства и НКВД была исключительно щадящей, корректной. Я пришел к выводу, что она полностью соответствовала нормам международного права. Никакого лагеря смерти у нас не было, и голодом здесь никого не морили. Кстати, сами немцы, которые вернулись потом на родину, писали в своих воспоминаниях о том, что русские люди относились к ним благожелательно, помогали им. Пленные писали, что в чем-то их условия жизни были даже лучше, чем у рабочих наших оборонных предприятий.

— То есть это была не тюрьма?

— Не тюрьма. В годы войны был конвой, но уже через несколько месяцев после победы вышел приказ Берии, который разрешал расконвоировать пленных. Функции охраны были возложены на вспомогательные команды, сформированные из тех же немцев.

Теперь несколько слов о том, что немцы делали. Надо признать, сделали они немало. Первые партии работали на комбинате 179 — сейчас это «Сибсельмаш», в годы войны это было крупнейшее наше оборонное предприятие, которое, например, изготовило три четверти всего количества снарядов, выпущенных всей Россией в годы Первой мировой войны. Но немцы, конечно, делали не снаряды. Они изготавливали ящики, причем древесину тоже заготавливали сами. Основная масса их работала в тепле, и нельзя сказать, чтобы работа была очень тяжелая, хотя люди были измождены. Более двух тысяч военнопленных работали на «Тяжстанкогидропрессе», на стрелочном заводе, на заводе «Пром-стальконструкция». Всего пленные немцы произвели 39 миллионов штук кирпичей, заасфальтировали 22 тысячи квадратных метров улиц и площадей, уложили пять тысяч метров труб городского водопровода.

— Но ведь они еще и жилье строили…

— За четыре года военнопленные построили более сорока тысяч квадратных метров жилья — в основном в Дзержинском и Первомайском районах. А в центральной части города они выполняли особое задание — построили комфортабельный жилой дом площадью две тысячи квадратных метров для аппарата обкома ВКП(б).

— Когда пленных начали освобождать?

— Уже в июне 45-го года Лаврентий Берия подписал специальный приказ, которым рекомендовались категории, пригодные для репатриации, — по-простому говоря, избавлялись от тех, кто был обузой для НКВД: от больных, старых, дистрофиков… А вот в 47-м начали отпускать уже исходя из национальной принадлежности и отношений с теми государствами, которые пленные представляли. Сначала отпускали венгров, затем австрийцев; с начала 48-го — немцев. А в октябре лагерь вообще закрылся.

— Но домой вернулись не все. Кто-то навсегда остался в сибирской земле.

— Эта тема меня тоже очень взволновала. Что могу сказать: в новосибирском лагере высокая смертность была в момент его организации. Зимой 1944-45 годов умерло три четверти от общего числа умерших в Новосибирске военнопленных. Но это никак не связано с политикой наших властей — в лагере был хорошо оборудованный госпиталь на двести человек, лазареты в каждом отделении. Причина смертности в том, что военнопленные прибывали в Новосибирск, уже испытав большие лишения. В 44-м немцы, как наши солдаты в 41-м, ощутили, что такое окружение… Поэтому основная масса пленных была истощена. Всего умерло 2923 человека. Они были семнадцати национальностей — немцы, эстонцы, латыши, венгры, австрийцы… Были даже японцы — 23 человека — их привезли из Кузбасса для лечения, но все они умерли.

Характерно, что более половины умерших военнопленных были в возрасте от 31 до 40 лет.

— Хоронили их в Новосибирске?

— Я нашел схемы расположения кладбищ военнопленных — их оказалось четыре: в Первомайском, Ленинском и Заельцовском районах Новосибирска, а также в поселке Мирный Коченевского района. Потом я сел за руль своих «Жигулей» и постарался их разыскать. Однако это оказалось очень непросто, поскольку прошло 50 лет, за могилами никто не ухаживал, и они пришли в запустение… Но все-таки я нашел. В Первомайском районе по этому месту ходили люди и ничего не знали, там все заросло, но сохранились остатки вала и рва, которые были вокруг кладбища. В Ленинском районе было одно из самых больших кладбищ военнопленных в Сибири. В те годы их хоронили в степи за городом, а сегодня это совсем рядом с Хилокским рынком. Еще в 47-м на этом месте райпищекомбинат посеяли просо, а теперь расположились огороды. На Заельцовском кладбище у участка, где хоронили пленных (это 16-й квартал), — своя судьба: по прошествии лет, в 70-х — начале 80-х, здесь хоронили горожан. А вот в Коченевском районе небольшое кладбище (17 могил) сохранилось.

Мы вступили в контакт с Немецким народным союзом по уходу за военными могилами — общественной организацией, которая существует на пожертвования граждан. Нашли понимание в мэрии, районных администрациях, в Совете ветеранов войны. В результате сегодня на местах захоронений наведен порядок, установлены кресты. Памятники, может быть, и скромные, но достойные.

— Наверное, это редкий случай, когда историк видит зримые плоды своего труда.

— Да, действительно, случай редкий. Хотя всякое бывает… Были факты вандализма, писали на крестах глупые надписи… Но прошло это. И сейчас в Новосибирск приезжают почтить память своих соотечественников немало людей из Германии. С 1995 года в местах захоронений, как и в Германии, проводится День народного траура.

Вообще очень много историй с этим связано. Вот, например, на кладбище в Ленинском районе похоронен ефрейтор вермахта Макс Карл Вайгель. Он был шофером, в плен попал на Украине, а умер 5 декабря 1944 года в Новосибирске. Его дочь сама не смогла приехать (ей уже 61 год), но прилетели соседи, которые снимали на видео по ее просьбе. Еще жива и его жена, которая тоже не смогла приехать, потому что у нее резко сдало здоровье, когда она узнала, где находится могила мужа. Она ждала этого момента 50 лет!

Или вот: получил я письмо из Мюнхена от Райнера Шислера. Он много лет искал могилу первого мужа своей матери — лейтенанта Ганса Гельберга. Лейтенант люфтваффе служил в Австрии, сдался американцам, но был передан советским войскам. Умер 20 июня 1947 года и похоронен на Первомайском кладбище. И в то же самое время в Германии, и тоже от воспаления легких умер его трехлетний сын. Мать Райнера Шислера умерла, но в завещании просила своего сына найти могилу мужа и посетить ее. И вот в скором времени он надеется побывать в Новосибирске.

— И последний вопрос: как люди относятся к тому, что вы делаете?

— Прежде всего хочу сказать о наших людях. Почти в каждой семье кто-то погиб на фронте, но они продемонстрировали высокую человечность по отношению к военнопленным. Вот только один пример — об этом писали сами немцы: однажды они собирали крапиву и лебеду, подошла бабушка и дала им буханку хлеба. Спросила: зачем траву собираете? Пленные ответили, что для кухни. Тогда женщина ушла и вскоре вернулась с бидоном молока. А сама, как вспоминали немцы, стояла и плакала — на фронте погибли ее муж и два сына… Немцы были потрясены проявлением этого высшего человеческого действия — милосердия. И они совершенно серьезно обсуждали идею поставить этой женщине памятник в Германии. Военнопленные в мемуарах прямо писали, что русские женщины спасли жизни многих из них.

А что касается сегодняшнего дня, то, конечно, нужно заниматься гуманитарной деятельностью, связанной с увековечением памяти жертв Второй мировой войны. Мы должны понять, что ситуация сегодня весьма изменилась: в Германии, Австрии, Польше, Венгрии иной политический режим, и там больше нет наших войск. Кладбища, в том числе и воинские, содержат территориальные общины, у которых сегодня лишних денег нет. Тем не менее они ухаживают за кладбищами наших воинов и просят только об одном: чтобы мы ухаживали за воинскими кладбищами, находящимися в России. Поэтому, занимаясь благоустройством кладбищ немецких военнопленных в Новосибирске, мы тем самым способствуем сохранению памяти наших солдат, погребенных в чужой земле.

Источник