Построить баню по саженям

Особенности постройки бани по саженям.. Обсуждение на LiveInternet

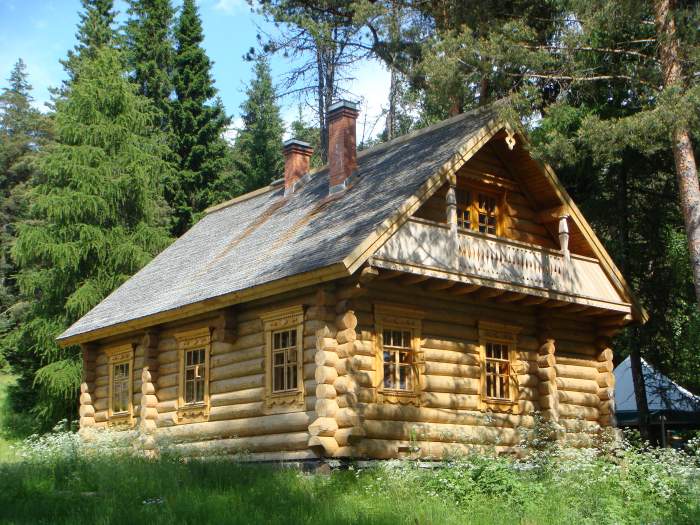

Материал подготовлен Рябцевой Светланой на основе беседы, проведенной с семьей Штакиных – Мариной и Дмитрием, на участке которых была спроектирована и построена баня по саженям. Причем Светлана принимала активное участие в разработке проекта бани по традициям старого русского зодчества. Хозяева охотно поделились информацией о том, как оригинальный проект воплощался в жизнь. Итак, обо всем по порядку.

На юге Московской области в Серпуховском районе на берегу реки Оки расположена деревня «N». Гористый ландшафт этой местности позволяет назвать ее русской Швейцарией. До революции в деревне насчитывалось большое количество дворов. Там жили зажиточные крестьяне, большинство из которых владело рабочими ремеслами: литейным, кузнечным, слесарным делом. Многие из них состояли в родстве, имели большие земельные участки и красивые дома. До революции это было село с деревянной церковью. В этом красивейшем месте наши предки также владели участком земли. Более 300 лет они жили в этом месте и обрабатывали эту землю. В советское время участок ужали до размера 24 сотки. Как положено, в начале участка стоит добротная изба-пятистенок, выстроенная по русским традициям в саженях. Внизу в овраге бьет источник великолепной минеральной воды, служивший жителям со времени образования села.

С недавних пор мы стали наследниками этой земли. Все бы хорошо, но современному человеку требуется больше комфорта – и мы задумались о строительстве баньки в этом родовом гнезде. Как водится, аппетит приходит во время еды и баньку мы захотели возвести со вторым этажом, с балкончиком и террасой на первом этаже. Как положено, начинать нужно с плана и не простого, а с плана, рассчитанного в саженях, обеспечивающего гармонию размеров дома и размеров владельцев. Нас привлекло еще то, что дом, построенный по саженям, долговечен и оказывает благотворное влияние на всех в нем живущих /1/. Непосредственно перед началом строительства был утвержден план бани.

План 1 этажа.

План мансарды.

План бани выполнен по древнерусским саженям, восстановленным А.Ф. Черняевым на основе измерений русских храмов /1/. Изначально размеры сруба предполагались 6х6,4м, то есть ширина- 4 простые сажени, длина – 4 кладочные сажени. Высота всей бани предполагалась 7м, то есть 4 народные сажени. Фундамент был запланирован невысокий, 40 см, поэтому в расчет не принимался. Непосредственно перед началом работ мы внесли коррективы – добавили ступеньки с навесом и свесы крыши. Окончательные размеры c крыльцом получились – 7,5 х8 м или 4 церковные сажени на 6 меньших саженей.

План в саженях разработали в соответствии со всеми нашими пожеланиями. Оставалось только найти отличных строителей. Первая компания, в которую мы обратились, не смогла изготовить сруб, отличный от стандартных размеров 6х6м. Тут нам случайно повезло. На рынке стройматериалов удалось достать телефон бригадира из Чувашии, который предлагал срубы под бани с бревнами диаметром аж 38 см.

В мае работа закипела. Была определена и расчищена площадка напротив старого дома. Предварительно немного ниже бани, со стороны парилки строители сделали септик с системой перелива — врыли 3 кольца, зацементировали дно и добавили 2 кольца на перелив, сверху их закрыли пластиковыми люками. С другой стороны, повыше, выбрали место для колодца. Фундамент запланировали по всем правилам: предусмотрели не только вентиляционные отверстия, но отверстия для труб – для подвода колодезной воды и отвода сточных вод. Осенью, уже после постройки бани был вырыт колодец рядом с баней. В дальнейшем мы запланировали подвести воду непосредственно в баню, установить бойлер, чтобы летом принимать душ, не прибегая к предварительной топке для нагрева воды.

Первым делом сделали разметку под фундамент.

Рабочие вырыли траншею под ленточный фундамент размером

6,0х6,5 м и глубиной 70 cм. На дно было уложено 20 см песка – так называемая песчаная подушка.

Следующим этапом установили арматуру.

Далее сделали опалубку и залили бетон.

Получился вот такой ленточный фундамент. Главный сюрприз преподнес фундамент – уклон местности оказался значительным – сзади высота фундамента получилась 20см, спереди 1м. После окончания строительства дома мастера залили отмостку ступеньками.

Фундаменту дали отстояться месяц, после чего, наконец, приступили к возведению бани.

Громадная машина с большим трудом пробралась к нашему участку и привезла готовый сруб под наши размеры. Хотелось бы похвалить мастерство строителей, они сохранили вокруг будущей постройки яблони и сливы. На цемент уложили рубероид в два слоя, а потом бревна. Нижние бревна сразу обработали антисептиком «Сенеж». Одно бревно поднимали 10 человек, сруб собрали за месяц.

Обрешетку крыши по нашей просьбе сделали двойной, в целях утепления мансарды. Покрыли крышу металлочерепицой цвета «вишня». Металлочерепицу в целях экономии взяли отечественную. Как показала жизнь, она ничем не хуже импортной. На втором этаже постелили полы с утеплителем. Утеплитель приобрели недорогой, отечественный из стекловаты, с пароизоляцией. Снаружи получилось очень симпатично.

В августе печник сложил печку-голландку с плитой. Сруб покрасили обычной краской-антисептиком Pinotex цвета «калужница» На этом строительство решено было заморозить.

И так дом простоял до апреля следующего года, высыхал сруб, отстаивался фундамент.

В апреле следующего года работа опять закипела, началась внутренняя отделка. Были в первую очередь прорублены проемы под окна размерами 1110х1010 мм. В них вставили стеклопакеты, как наиболее экономичные для уменьшения теплопотерь. По нашему мнению, пластиковые стеклопакеты не деформируются от влажности и температуры, в отличии от деревянных окон. На открытой террасе решено было разместить погреб для хранения солений-варений. Внутренние размеры его составили 3300х1600х2200мм. Ввиду того, что по весне погреб может заливать талыми водами, мы гидроизолировали его обычным гидроизолом. Стены его изготовили из армированного бетона путем заливки. Потолок также представляет собой армированный бетон.

Немало труда потребовала подготовка опалубки под заливку. На первом этаже помимо печи голландки установили вторую печь для бани под грозным названием «Везувий». Печь рассчитана для отапливания помещения 16 кв.м.

Из липы рабочие смастерили сауну, постелили пол с утеплителем, а рядом появился совмещенный санузел с душем.

Печка «Везувий» в парилке.

Полы сосновые, шпунтованная вагонка. Около печки образовалась уютная комната отдыха – она же кухня, она же спальня. При подготовке проекта бани долго размышляли, где поставить лестницу, и место было найдено очень удачно – в коридорчике. Лестница сделана винтовая, много места не занимает.

В этой бане-доме все расположено с точностью до миллиметра.

Второй этаж не бревенчатый, фронтоны утеплены и обшиты снаружи блок-хаусом, а внутри вагонкой.

По нашей просьбе были изготовлены встроенные шкафы на первом этаже под лестницей и на втором этаже. Затем приступили к обустройству второго этажа. С помощью умельцев-рабочих возникла большая комната и очаровательный балкончик. Пришло время поставить рамы из полюбившегося нам пластикового стеклопакета, и дом приобрел «товарный» вид. Красили и шпаклевали полы мы самостоятельно. Полы было решено покрасить в цвет дуба и пролачить. Ступеньки и пол балкона покрасили в красный цвет и пролачили. В качестве красок мы использовали Pinotex дуб, белый, бесцветный, «Сенеж» слива. Стены первого этажа были покрашены в белый цвет, а стены второго этажа мы решили покрыть бесцветной краской.

Снаружи баня была обработана Pinotex цвета «калужница» и «махогон». Получилось добротное сооружение. Финалом строительства стала установка крылечка. Последним штрихом было проведение электричества в доме. В июне вечером банька заиграла подсветочкой и мы очутились в сказке.

В заключение хотелось бы добавить несколько слов от имени автора проекта. Следует отметить, что и в наше время можно построить баню, спроектированную по саженям. Главное – найти хороших мастеров, умеющих сделать дом с определенными размерами. А они у нас в России есть. Не сложно также договориться об изготовлении нестандартного сруба – 6х6,5 м.

Необходимо отметить и недостатки, допущенные при подготовке проекта бани. Первое – периметр погреба рекомендуется проектировать квадратным. Второе – плохо было изучено место под баню. Не заметили уклон, который не позволил сделать запланированный низкий фундамент высотой 40 см. Поэтому внешние габариты бани с учетом фундамента и крыльца получились: ширина – 8м, длина – 7,5м и высота – 7,6м. Но поскольку эти размеры не равны друг другу и квадрата не возникает, можно сделать вывод: замечательный дом-баня является «живым»/2/. Тем более, что действительно присутствует эффект увеличения пространства в доме – места кажется много, возникает ощущение уюта и спокойствия. Таким образом, дом стал прекрасным местом для жизни и отдыха не только летом, но и зимой в холодное время года.

Хотелось бы сделать пожелание всем читателям: «Дерзайте! В наших силах сделать сказку – былью!»

Светлана Рябцева.

Литература.

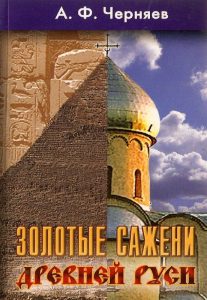

1.А. Ф. Черняев «Золотые сажени Древней Руси».

2. https://www.liveinternet.ru/users/4202458/post180853921

Источник

Баня с максимальным использованием Васту, саженей и др.

Древнерусский Всемер

На одном мериле три разные шкалы, и, по мнению академика Б.А.Рыбакова, это означает, что перед нами – расчётный архитектурный инструмент, аналогичный логарифмической линейке. А каждая его шкала, видимо, пропорциональна какой-то сажени. Он стал разбираться и выяснил: сумма длин клеток на каждой стороне мерила оказывается равной городовой сажени (284,8 см). Причём на мериле «укладывались» размеры всех 14 саженей «Всемера». Рыбаков восстанавливает новгородское мерило в виде стержня, содержащего элементы набора частей длин трёх саженей: мерной (маховой), великой (косой) и прямой (простой), но в необычном для древнерусских пропорций делении – каждая сажень делится на 21 элемент (рис. 2. Реконструкция мерила).

Согласно Б.А. Рыбакову, это необычное деление даёт древнему зодчему возможность оперировать элементами каждой сажени для воспроизводства архитектурных деталей и сооружений кругового очертания. Поскольку при любом диаметре круга, когда диаметр делится на 21 часть, в самом круге с большой точностью будут укладываться 66 таких же отрезков. Это деление известно с древности, как отношение Архимеда в виде пропорции 22:7 = 3,1428, что и обусловливает возможность построения любой окружности с точностью до 0,05% и проведения операции перевода окружности и отрезка любой окружности (дуги) в линейные меры.

Конечно, мерилом могли пользоваться только посвящённые. При этом им нужно было знать, сколько и какие отрезки-клетки мерила сложить или вычесть, чтобы получить заданные пропорции или нужную сажень. В любом случае все размеры будущего сооружения подчинялись гармонии «золотого сечения». При строительстве культовых сооружений каждый его параметр измерялся тремя вариантами саженей.

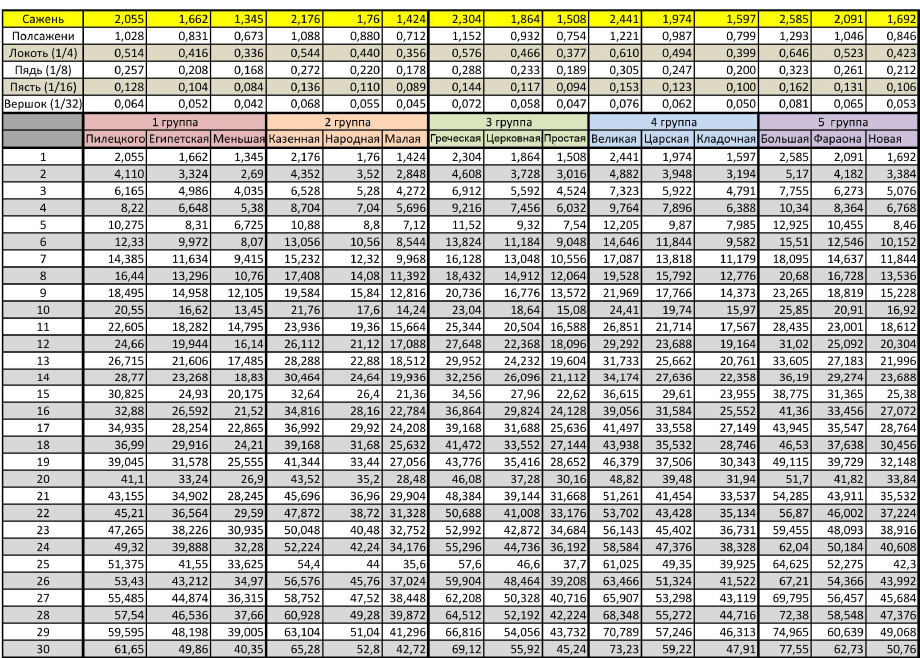

Русские сажени

Представим используемые сажени в виде убывающего ряда и найдём численные соотношения между ними, сведя их в Таблицу 1. Как видно из Таблицы 1, все сажени соотносятся друг с другом в соответствии с законами золотого сечения, золотого вурфа, через соответствующие коэффициенты 1,618 и 1,309. (смотреть таблицу 1). И лишь некоторые из группы саженей несколько «нарушают» общий порядок (1,102 вместо 1,059; 1,187=1,309:1,102 вместо 1,236; 1,362=1,102х1,236 вместо 1,309), при этом находясь в пределах матрицы, но в других рядах.

Древнерусский Всемер

Поскольку гармоничность является одним из свойств золотого сечения, а число 2 – октава темперированной музыкальной гаммы и образуется малыми секундами, то было сделано предположение, что малая секунда, равная 2, соответствует коэффициенту 1,05946…, является шагом по вертикали русской матрицы и обеспечивает ей музыкальную гармоничную структуру.

Введение метра в качестве единицы измерения, нарушило эти пропорции и гармонию в сооружениях. Теперь в сооружениях все размеры в плане стали параллельными или перпендикулярными друг другу. Такие помещения – мертвы. В старых сооружениях этого нет, т.к. длина и ширина измерялись разными саженями, а это приводило к тому, что в плане сооружения нарушалась симметрия, и всюду имелись живительные углы наклона. При изменении положения в таком помещении создавалось ощущение оживления углов, и помещение на глазах как бы меняло свои размеры.

Дело в том, что в таком помещении нет негативно-скрытой – стоячей волны потока первичных материй («Неоднородная Вселенная»), выкачивающей из человека энергию. Здесь проявляется эффект полостных структур, который открыл В.С. Гребенников. В помещениях с такой структурой меняется мерность в местах сужения и происходит изменение плотности потока первичных материй – как в линзах поток света. Интенсивность потоков оказывает влияние на самочувствие человека. Это ещё раз подтверждает ту мысль, что наши предки сохранили часть ведических знаний, которыми обладали славяне до последней планетарной катастрофы.

Древний зодчий, как отмечает академик Международной академии информатизации при ООН А.Ф. Черняев, при проектировании сооружений ничего не вычислял, т.к. в этом не было необходимости. Имея «Всемер», зодчий выбирал соизмеримость саженей по правилу групп, т.к. он знал, что только при следовании методике – канону – можно получить красивое сопряжение пропорций, гармонию. А пропорции не вычислялись, т.к. они изначально заложены в длины саженей (см. Табл. 1). Набор из нескольких саженей, выбранных по канону, всегда составляют пропорцию (1,618), кратную золотому числу. Причём, канон не зависел, ни от каких физических воздействий, в отличие от метра, длина эталона которого зависит от температуры и др. воздействий. Сажень в виде верёвки деформируется равномерно, поэтому пропорции остаются неизменными.

Все размеры саженей, кроме крайних, могут быть связаны, как показано ещё А.А. Пилецким, с габаритами человека следующей зависимостью:

Рост человека

В числителе – размер в положении с поднятой рукой, в знаменателе – рост человека.

Очень маленький – 176 / 142,4

Маленький – 186,4 / 150,4

Ниже среднего – 197,4 / 159,7

Среднего – 205,5 / 166,3

Выше среднего – 217,6 / 176

Высокий – 230,4 / 186,4

Очень высокий – 244 / 197,4Здесь коэффициент, связывающий граничные значения в интервале соответствующего роста человека равен 1,236, например: 230,4/186,4=1,236.

На протяжении многих веков отсутствие единого стандарта не мешало, а более того – способствовало возведению великолепных, эстетически пропорциональных природе сооружений ещё и потому, что в древнерусской архитектуре все членения были трёхчастными.

Почленные части трёхчастного деления тела (вурфа) образуют систему взаимного пропорционирования и потому оказываются неразделимыми. Надо отметить, что, например, в живой природе, в биологических телах, в строении тела человека трёхчастное деление наблюдается постоянно. Например: пальцы рук и ног имеют трёхфаланговое строение, руки – трёхчленистое (плечо-предплечье-кисть: в 20 лет: 32,3-24,5-18,8 см), такое же ноги (бедро-голень-стопа: 45,4-37,5-27,0 см.); в масштабе размеров тела (в антропологии трёхчленность также различают: верхний отрезок – от макушки головы до основания шеи; средний отрезок, или туловище – от основания шеи до тазобедренного сочленения; нижний отрезок – от тазобедренного сочленения до конца пальцев ног: 25,3-51,8-109,9 см.). Численные соотношения между размерами тела, равные 1,309, называются золотым вурфом (Коробко В.И., Коробко Г.Н. «Золотая пропорция и человек». – М., 2002. 394 с., ISBN 5-93-93-130-5). Это можно видеть и в Табл. 1.

Вурфные пропорции позволяют выявить группы родственных отношений с единым исходным началом. Обычные двучленные пропорции показывают лишь различия, вурфные – общность некоторого множества трёхчленных соотношений.

И если конструкция имеет вурфное отношение трёхчленного деления, то, как бы ни перемещался наблюдатель относительно неё, угол зрения А, В и т. д. всегда будет иметь одно и то же значение вурфа, и движущийся наблюдатель будет воспринимать постоянно меняющуюся, остающуюся эстетически совершенной, гармоничную конструкцию.

Во времена Петра I русскую казённую сажень испортили, изменив её длину на 4,3 см, и уложив в неё семь английских футов.

Источник

Строительство по саженям — Черняев А.Ф. — Победа Качество Здоровье

Строительство по саженям –

Черняев А.Ф.

Анатолий Федорович Черняев – известный русский ученый

Черняев А.Ф.

Анатолий Федорович Черняев (Россия, Куйбышев 1937-2013гг.). Закончил Пензенский инженерно − строительный институт и аспирантуру Центрального научно-исследовательского экспериментального и проектного института по сельскому строительству. Работал прорабом, главным инженером, научным сотрудником. Научные направления исследований – механика, геометрия, гравитация, система древнерусских саженей, золотые пропорции. А.Ф. Черняев многосторонний человек, автор многих популярных книг и статей, ученый, известный по всему миру своим неординарным подходом ко всему, новыми идеями и неожиданным взглядом на привычное.

Анатолий Федорович Черняев в своей книге «Золотые сажени Древней Руси» (2007 г.) подробно рассказывает о своих исследованиях в области древнерусских измерительных инструментов, золотых пропорций и истории их применения.

Анатолий Федорович Черняев в своей книге «Золотые сажени Древней Руси» (2007 г.) подробно рассказывает о своих исследованиях в области древнерусских измерительных инструментов, золотых пропорций и истории их применения.

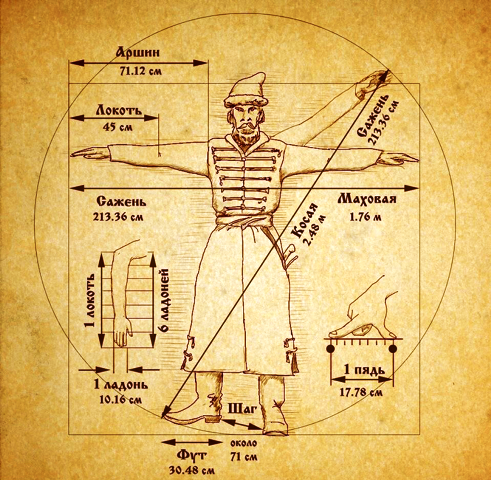

В древней Руси (в архитектурном пропорционировании) в качестве единиц измерения использовался набор инструментов – сажени. Их было несколько, разной длины, они были несоразмерны друг другу и использовались вместе, одновременно.

За основу саженей брались отношения расстояний у природы, т.е. пропорции (расстояние от ноги до руки, от руки до руки и т.д.). Скорей всего люди не знали, что там заложено число Ф – 1.618, названное “золотым сечением”. Тем не менее эта пропорция заложена в природе повсеместно.

Кратность всех саженей “золотому числу” (“золотым пропорциям”) однозначно демонстрирует надуманность всевозможных рассуждений о заимствовании в данную систему каких бы то ни было случайных измерительных инструментов…Черняев А.Ф.

Объекты сделанные с учетом золотых пропорций обладают высокими эстетическими качествами и благотворно влияют на человека. Можно сказать, что гармония поддается измерению, а одним из мерил гармонии является человеческая мера – сажень.

Индивидуальная гармоничность архитектурных сооружений вписывается в пространственные и энергетические взаимодействия природы и обуславливает благоприятное влияние среды на психическое и социальное состояние человеческого общества.

Если же пропорции окружающих нас предметов и сооружений делаются исходя из эталонных, случайных мер, как в большинстве современных сооружений, то человек оказывается в среде, пропорциональная структура которой по своей симметрии ему не свойственна. Среда, не обладающая гармоничными пропорциями, чаще всего будет отвергаться существом человека, такая среда будет забирать силы человека, а не отдавать.

Если же пропорции окружающих нас предметов и сооружений делаются исходя из эталонных, случайных мер, как в большинстве современных сооружений, то человек оказывается в среде, пропорциональная структура которой по своей симметрии ему не свойственна. Среда, не обладающая гармоничными пропорциями, чаще всего будет отвергаться существом человека, такая среда будет забирать силы человека, а не отдавать.

На протяжении многих веков отсутствие единого стандарта не мешало, а более того – способствовало возведению великолепных, эстетически пропорциональных природе сооружений.

В настоящее время большинство архитекторов в России незаслуженно забыли методику проектирования по саженям и используют метрическую систему.

Что же такое метр? Рассмотрим несколько его определений:

- длина маятника с полупериодом колебаний на широте 45°, равным 1 с;

- одна сорокамиллионная часть Парижского меридиана (то есть одна десятимиллионная часть расстояния от северного полюса до экватора по поверхности земного эллипсоида на долготе Парижа);

- длина пути, проходимого светом в вакууме за (1 / 299 792 458) секунды.

Получается, что метр искусственно выведенная единица измерения, которая не имеет гармоничного отношения к окружающей, естественной среде. Метр – статическая измерительная единица, эталон, предназначенный для сопоставления с собой всех измеряемых тел. Сажень – соизмерительный процесс, обуславливающий нахождение соразмерности частей тел процессу, а следовательно и самому телу. Метр фиксирует существование пропорций, умертвляя их статичностью. Сажень соразмеряет пропорции процессом, оживляя их.

…использование в проектировании фигур стандартного метра в качестве единого измерительного инструмента (для определения начальных параметров объектов) способствует неявному появлению в этих параметров эталонных размеров… а вместе с этим превращение образованных фигур в неживые объекты… Древние зодчие проектировали различные параметры сооружений каждый своей мерой – саженью, поскольку сажени несовместимы ни с каким эталоном длины.Черняев А.Ф.

О строительстве домов по саженям

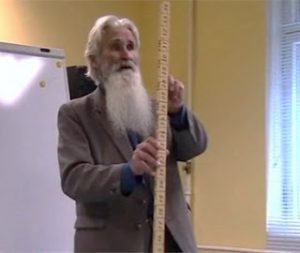

Инструмент – “Всемер”

Древний зодчий, как отмечает А.Ф. Черняев, при проектировании сооружений ничего не вычислял, т.к. в этом не было необходимости. Имея «Всемер», зодчий выбирал соизмеримость саженей по правилу групп, т.к. он знал, что только при следовании методике – можно получить красивое сопряжение пропорций.

Существуют следующие группы саженей: одинарные, полуторные, двойные и двух с половинные. При проектировании необходимо использовать только одну группу саженей. Если вы начинаете проектирование допустим с полуторной, то все размеры должны быть полуторными. Если используете двойные, то все размеры должны быть спроектированы с двойными.

Таблица саженей

Наши предки проектировали сооружение, начиная с его самой верхней точки. Если это церковь, то с верха креста, если дом, то это высшая точка конька или точка какого-то другого объекта выходящего выше крыши сооружения. Допустим, вы сделали дом с коньком, а в торце поставили башенку, которая вылезает выше крыши, в этом случае высота берётся от верхней точки башни. Труба печная не считается. Начинаем сверху, потом пропорционируем ширину и потом длину.

Более подробно о постройке дома по саженям смотрите в видеолекциях Черняева А.Ф.

Соответствие формы и содержания – основа домостроения

Наши предки бережно хранили и передавали вековую мудрость и красоту, воплощая их в храмах и домах. Каждый дом, построенный с соблюдением “золотых” пропорций, нес в себе гармонию, которая наполняла живой энергией его обитателей.

Человек, находящийся в любой точке внутри такой конструкции, не замечает ассиметрии, она как бы растворяется в объеме, но чувствует, созерцая помещение, некоторое движение объема, его постоянное изменение, как бы дыхание. Это воздействие успокаивает его и создает душевные уют…Черняев А.Ф.

На Руси повсеместно ставили осмерик либо шестерик. Дом с восемью либо шестью углами (как сота в пчелином улье). И это напрямую связано с гармонией восходящих и нисходящих потоков силы: Живы Земной и Яри Небесной (в восточных традициях Инь и Янь), а предки называли – природа Отца и Матери, мужская и женская энергия с течением их по спирали. Сооружения преимущественно были круглыми по форме. Всё в домострое имеет определённую важность, и форма тут не исключение. Место постановки дома также имеет решающее значение.

Дом – это место Силы, которое ты создаёшь искусственно.

Сила, словно вода в реке, под прямым углом не течёт, и поэтому в углах кирпичных, каменных и панельных сегодняшних домов, постоянно скапливается «негатив», там нарушен ток силы, без движения она затухает, река превращается в болото. В углу образуется постоянная минусовая точка.

Необходимо учитывать форму дома, и угол кровли, а также материал, из которого построен дом, и тогда дому можно придать любые свойства – дом целительный (оздоравливающий), дом живительный (жизненная энергия) – дом Живой, дом-Храм. Важно, чтобы форма сооружения соответствовала его содержанию.

Ствол дерева по сути является – свитой (виток, спираль, а вита – жизнь) структурой трубчатых систем, так как весь ствол пронизан животоками – каналами, по которым течёт сок – от корней вверх по стволу в листья кроны – по всему древу. В зависимости от предназначения дерева: принимать либо отдавать силу, его ствол в процессе роста приобретал левостороннюю либо правостороннюю закрутку, так называемая “свиля”. И из-за этого срубленное бревно становилось «правым» или «левым». Благодаря способу повенцовой укладки бревна в срубе достигался непрерывный ток Живы и Яри по спирали.

Крыша замыкает весь контур дома. И тут уже имеет значение угол кровли, вернее углы, так как вариантов их в каноне домостроения множество. С одним углом кровли ставили дом, с другим – овин (хозяйственную постройку). Дом же предназначен для того чтобы, вместить в себя жизнь с определёнными качествами. Таким образом, надо учитывать место постановки. Есть выражение – «дом необходимо ставить на камень», это потому что по-другому пересекается ток силы. Не рекомендуется строить дома на песке, т.к. не является проводником и не будет в таком доме силы.

Печь в доме, как его двигатель, должна обязательно опираться на несущие балки пола, а не на самостоятельный фундамент – как зачастую принято сейчас. В зависимости от того, как стоит печь в доме по отношению ко входу, справа, или слева от него, печь может быть “пряхой”, и “непряхой” соответственно.

Стоит отметить как тесно связаны науки домостроя по саженям и по “Васту“.

Видеолекции Черняева А.Ф.

Ниже приведены видеолекции Анатолия Федоровича Черняева на тему строительства дома по системе древнерусских саженей. Материал предназначен для всех тех, кто собирается сам строить дом, баню или другое сооружение на своём участке.

Домострой Золотое сечение Природа и человек Сажень

Источник