Построить дом в перспективе

Перспектива и тени

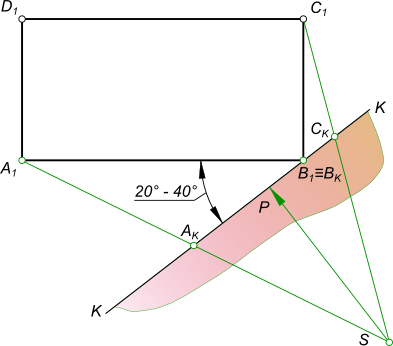

Для построения перспективной проекции (перспективы) необходимо иметь чертеж плана и главного фасада здания. На фасаде (фронтальной проекции) указывают линию горизонта h, на плане проводят линию картины k через один из углов условного здания, угол наклона выбирают произвольно в пределах от 25° до 45°.

Точка зрения S выбирается таким образом, чтобы точки фокусов f1 и f2 проецировались на ось х справа и слева от проекции фасада, так, как показано на рисунке 1. На плане обозначают цифрами углы условных зданий На рисунке 1 обозначены цифрами от 1 до 8).

Рисунок 1. Исходные данные для построения перспективы.

Перспективная проекция строится методом центрального проецирования. Предметы, расположенные ближе к картинной плоскости на проекции получаются больше, чем предметы, расположенные дальше от картины. Так, например, высота угла 4 на перспективе будет больше, чем высота угла 2, хотя на самом деле, все углы здания имеют одинаковую высоту. Предметы, расположенные на самой картинной плоскости, будут отражаться на ней в натуральную величину. В нашем случае это угол 8.

Порядок построения перспективы

1. Проведем проецирующие лучи из точки S до каждой точки на углах условных зданий так, как показано на рисунке 2. На основании картины (прямая k) отметим точки пересечения с каждым лучом, обозначим эти точки соответствующими цифрами с индексом 0. От точки 8, лежащей на самой картине, луч проводить не обязательно.

От угла 4 вертикально вниз проведем прямую до пересечения с картиной и получим точку А.

Рисунок 2. Построение проецирующих лучей и точки А..

2. На свободном месте чертежа проводим горизонтально основание картины и переносим на эту прямую все точки с плана. Для этого удобно использовать «метод архитектора»: приложить к наклонной прямой k на плане зданий полоску бумаги, отметить на ней все точки, затем перенести отметки на чертеж перспективы. Перенесенные точки показаны на рис.3.

Рисунок 3. Перенос точек плана на перспективную проекцию.

3. Построение параллелепипедов начинаем с вертикального ребра, наиболее близко расположенного к картинной плоскости. Для условного здания 5-6-7-8 это точка 8, которая лежит непосредственно на основании картины. Ребро 8 отображается на картинной плоскости в натуральную величину. Проведем от точки 8 вертикальную линию длинной, соответствующей высоте параллелепипеда на фасаде. От нижней и верхней точек полученного отрезка проведем лучи в точки f1 и f2 (рис. 4).

Рисунок 4. Построение ребра 8, лежащего на картинной плоскости.

4. Достраиваем условное здание 5-6-7-8, для этого из точек 5о и 7о проводим вертикальные прямые. Ребра 5 и 7 параллелепипеда будут находиться между лучами, проведенными в f1 bи f2. Из верхней точкт ребра 5 проводим луч в f2, а из верхней точки ребра 7 — в точку f1. Перспектива параллелепипеда 5-6-7-8 готова (рисунок 5).

Рисунок 5. Построение параллелепипеда 5-6-7-8.

5. Для построения параллелепипеда 1-2-3-4 мысленно приблизим его так, чтобы одно из его ребер касалось картинной плоскости. Таким образом, мы сможем спроецировать на плоскости k его высоту в натуральную величину. Ближайший к картине угол здания 1-2-3-4 соответствует точке 4. Проведенная от него на плане прямая до линии k определяет положение точки А. Из этой точки на перспективе отложим натуральную высоту параллелепипеда 1-2-3-4, затем их точки А и верхней точки этой высоты проведем лучи в точку f2 (рис. 6).

Рисунок 6. Построение натуральной высоты здания 1-2-3-4.

6. Построим угол 4 условного здания, для этого проведем вертикальную прямую от точки 4о и отметим угол условного здания между проведенными лучами из точек натуральной высоты здания. Дальнейшее построение параллелепипеда 1-2-3-4 проводим по аналогии с построением параллелепипеда 5-6-7-8. В результате получаем законченный чертеж перспективы (рис.7).

Рисунок 7. Оформление чертежа «Перспектива параллелепипедов».

Построение теней на плане и перспективе

Расположение теней от зданий и сооружений имеет значение при соблюдении правил застройки территории. Тени изображают на плане и на перспективе зданий. Тени, отбрасываемые на поверхность земли или горизонтальные поверхности соседних зданий, называют падающими, а тени, отбрасываемые на фасады зданий – собственными.

На строительных архитектурных чертежах принято условно считать, что угол падения солнечных лучей 45°, а направление — справа налево.

В начале стоят тени на фасаде и плане. Построение показано на рисунке 8. На фронтальной проекции от верхних углов зданий проводят лучи под углом 45° до горизонтальной плоскости (лучи 1 на рисунке 8).

Затем проводят проецирующие лучи 2 перпендикулярно оси х. На плане от углов зданий проводят лучи 3 до пересечения с лучами 2 – получают точки Т7, Т8 и другие аналогичные. На плане достраивают контуры падающих теней (см. рис.8).

Рисунок 8. Построение теней на фасаде и плане.

На перспективе контуры теней образуются горизонтальными лучами 4, идущими от основания предметов, и наклонными лучами 5, под углом 45° от верхних элементов предметов. Построение теней на перспективной проекции приведено на рисунке 9.

Рисунок 9. Построения теней на перспективе.

Для повышения наглядности изображения, тени на чертеже тонируют акварелью, разведенной тушью, или заштриховывают. Пример выполнения графической работы «Перспектива и тени» приведен на рисунке 10.

Перспектива и тени

Источник

Построение перспективы методом архитекторов с двумя точками схода

Перспектива плоскости.

Плоскости в перспективе изображается перспективами точек и прямых, принадлежащих этой плоскости.

Для плоскости, как и для прямой, существует понятие картинного следа и линии схода.

На практике для построения картинного следа и линии схода плоскости необходимо построить картинные следы 2-х прямых, лежащих в плоскости и их точки схода.

Линия схода плоскости и её картинный след параллельны между собой, поэтому имеют точку схода.

Рассмотрим пример построения перспективы схематизированного здания состоящего из двух объемов (рисунок 1.6). При построении перспективы необходимо учитывать общие рекомендации, чтобы предупредить особо неудачные случаи композиции или резкие искажения изображения. Основной из них является выбор точки зрения. Выбор точки зрения включает три взаимосвязанных элемента:

а) положение главного луча, т.е картины;

б) расстояние точки зрения (или угол зрения);

в) положение горизонта.

При построении отдельного здания плоскость картины обычно проводят под углом 30…35º к фасаду. Желательно провести картину через какой-либо угол сооружения.

Главный луч должен быть, перпендикулярен картине и являться биссектрисой угла зрения или иметь положение близкое к биссектрисе. Угол зрения принимается в пределах 30…35º, но не более 40º. Для объектов, имеющих развитие в горизонтальной плоскости, точка зрения выбирается по углу в плане, а для объектов, имеющих развитие в вертикальной плоскости – по углу в вертикальной плоскости. В любом случае главная точка картины должна находиться в средней трети изображения перспективы.

Положение горизонта также подчиняется рекомендованному углу зрения в вертикальной плоскости, т.е. луч не должен выходить из средней трети этого угла.

Окончательно композиция устанавливается только путем выполнения нескольких предварительных эскизов и выбора наиболее удачного из них.

После выбора точки зрения определяем положение точек схода. Для вертикальных прямых – Fn, для горизонтальных – Fл. Далее определяем картинные следы прямых. Для удобства построения перспективы картинные следы вертикальных прямых обозначаем цифрами, горизонтальных – буквами русского алфавита.

Перспективу обычно строят в масштабе увеличения, т.к. в натуральном масштабе изображение получается мелким. Для построения перспективы проводим линию основания картины К1 и линию горизонта h-h (рисунок 1.7). На линии горизонта отмечаем положение точек схода Fл, Fn и главной точки Р. На основании картины определяем положение основания главной точки Р1.

Далее приступаем к построению перспективы плана. Для этого на основании картины отмечаем положение картинных следов прямых плана от т.Р1. Соединяем полученные точки с соответствующими точками схода и наводим план.

После построения перспективы плана строим высоты (рисунок 1.8). Угол 1 лежит на картине, поэтому проецируется в натуральную величину. Из полученной точки направляем линии также в соответствующие точки схода Fл, Fn. Для построения высоты второго объема натуральную величину высоты откладываем в картинном следе 2 и из полученной точки проводим прямую в точку схода Fn. Таким образом, строим правую боковую стену, а затем используя левую точку схода Fл переднюю стену и достраиваем весь объем. Последним этапом строим линию пересечения двух объемов, определяем видимость.

Источник

Вычерчивание перспективы и аксонометрии дома

Категория: Проектирование

Вычерчивание перспективы и аксонометрии дома

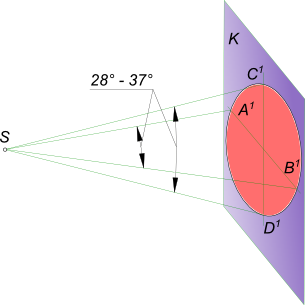

Перспектива дома. Перспективной проекцией (перспективой) называют изображение предмета (дома), полученное способом центрального проецирования. Основная особенность перспективы – перспективное сокращение, то есть кажущееся уменьшение предметов по мере их удаления от наблюдателя. Степень этого уменьшения пропорциональна расстоянию от предмета. Чем ближе предмет расположен к наблюдателю, тем он воспринимается в перспективе больше по сравнению с одинаковым с ним, но более удаленным предметом (рис. 1). В результате параллельные прямые воспринимаются сходящимися в одной точке – точке схода F. Для горизонтальных прямых точка схода расположена на линии горизонта. Вертикальные прямые в перспективе остаются параллельными друг другу (вертикальные ребра дома).

Характер перспективного изображения предмета зависит от положения точки зрения наблюдателя. Видимая форма предмета меняется при перемещении наблюдателя вправо и влево относительно первоначальной точки зрения, при обходе вокруг предмета, а также при изменении дистанции наблюдения (рис. 2).

Сходимость прямых линий, или перспективный ракурс, тем больше, чем ближе расположена точка зрения к объекту наблюдения. Если наблюдатель находится близко к предмету (точка 1 – горизонтальный угол зрения 45°), то сходимость горизонтальных прямых становится значительной, причем точки схода F1 и F2 прямых приближаются к предмету. По мере удаления точки зрения перспективный ракурс уменьшается и точки схода прямых линий удаляются вправо и влево и обычно оказываются за пределами листа. Перспективное изображение предмета в этих случаях выглядит по-разному. При близкой точке зрения перспектива предмета имеет большую выразительность и экспрессию, но вместе с тем и неестественный вид. При дальней точке зрения и небольшом угле зрения перспектива предмета становится “вялой” и невыразительной. Наиболее естественным и выразительным является перспективное изображение II (угол зрения 30°).

Таким образом, на перспективной проекции отражаются не только форма и положение предмета в пространстве, но и точка зрения, то есть положение наблюдателя относительно предмета. Поэтому так важно правильно выбрать точку зрения (наилучшие углы 20…400) и расстояние до предмета при построении перспективы.

Рис. 1. Перспективное сокращение равных по высоте элементов объекта по мере их удаления от наблюдателя в глубину и перспективная сходимость параллельных прямых в точке схода

Рис. 2. Влияние дистанции наблюдения на перспективное изображение предмета:

а – фасад; б – план; в – перспектива предмета; 1…3 – точки зрения; I-III – изображения предмета из соответствующих точек зрения; К – картинная плоскость; F1, F2 – точки схода; h-h – линия горизонта

Рис. 3. Построение перспективы прямоугольного дома

Рис. 4. Построение перспективы дома со скатной кровлей:

а, б – фасады дома; в – план дома; г – перспектива дома

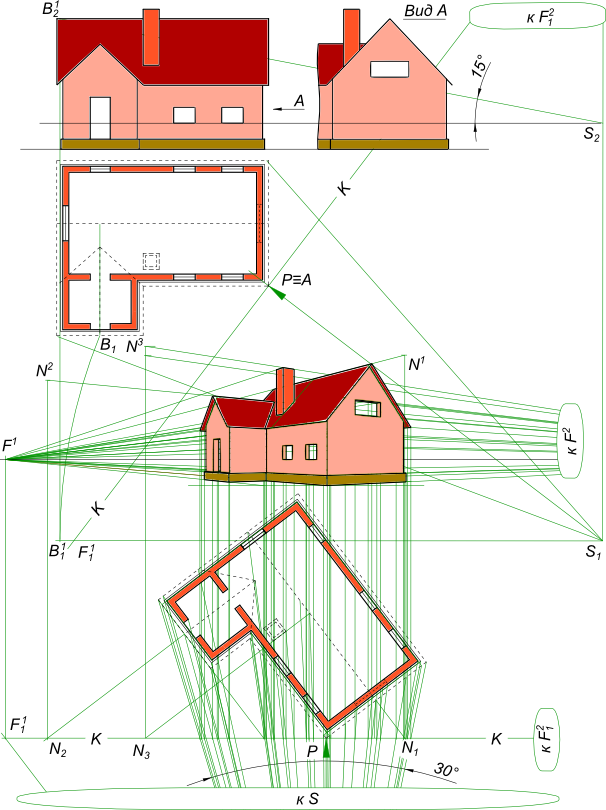

Чтобы построить перспективу прямоугольного дома, необходимо иметь две его прямоугольные проекции – фасад и план (рис. 3, а, б). На плане дома определяем положение центра проецирования, точки зрения S (положение наблюдателя) и плоскости проекций, или картинной плоскости К. На фасаде показываем линию горизонта h-h. Из точки зрения S проводим через характерные точки плана дома II, III проецирующие прямые и определяем точки 2 и 3 их пересечения с плоскостью К. Находим точки схода параллельных прямых продольного F1 и поперечного F2 направлений. Для этого проводим из точки зрения S прямые, параллельные соответствующим сторонам плана дома, до пересечения с плоскостью К. Полученные точки переносим на перспективу (рис. 3, в). Перспектива дома построена с увеличением исходных данных (план, фасад) в 2 раза.

На плане (см. рис. 3, а) в точке, где плоскость совпадает с ближним углом дома, его вертикальное ребро проецируется в натуральный размер. Остальные вертикальные ребра дома проецируются з уменьшенном размере. Размер ребра переносим на перспективу. Из концевых точек ребра проводим прямые в точки схода F, и F2. Эти прямые определяют перспективные размеры вертикальных ребер, поскольку горизонтальные прямые в перспективе сходятся в точках схода.

Пример построения перспективы дома со скатной кровлей по заданным ортогональным проекциям (план и фасады)приведен на рисунке 4. Для облегчения построения чертеж дома предельно схематизирован. Картинная плоскость К проходит через передний угол дома. Из точки зрения S проводим прямые, параллельные стенам дома, до пересечения с плоскостью К в точках F1 и F2 и лучи через все точки (углы, окна, кровля и т. д.) плана дома. Отмечаем точки пересечения этих лучей с плоскостью К. Строим перспективу. Для этого вычерчиваем линию горизонта h – h и переносим на нее точки схода F1 и F2, а также все точки, полученные на картинной плоскости в плане.

Проводим через все отмеченные на линии h-h точки вертикальные линии. Поскольку ребро 1-13 находится на картинной плоскости, то на перспективе оно останется без изменений. На вертикальной линии, проходящей через точку 1, откладываем натуральные размеры отрезков фасада рические оси OX, OY и 01. На всех осях откладываем одинаковые отрезки, равные по длине ребру куба. Из полученных точек на осях ОХ и OY проводим прямые линии, параллельные осям ОХ и ОУ, до взаимного их пересечения. Нижняя грань куба (квадрат) будет представлять собой ромб. Из четырех его вершин откладываем отрезки вертикальных прямых, равные по длине ребру куба. Полученные точки соединяем прямыми линиями, параллельными аксонометрическим осям. Получаем изображение верхней и двух боковых видимых граней куба.

Рис. 5. Перспектива двухэтажного пятикомнатного жилого дома (типовой проект Я” 144-12-149)

В прямоугольной диметрии углы между осями X и Z составляют 90 + 7 = 97°, а между осями Z и У 90 + 41 = 131°. При построении этой проекции оси X и У образуют с горизонталью углы соответственно 7 и 41°. Коэффициенты искажения по осям X и Z равны 1, по оси У – 0,5. Положение осей X и У можно найти графическим путем без транспортира. Для этого откладывают по горизонтали в обе стороны от точки пересечения осей по восемь равных отрезков. Затем от полученных точек откладывают вниз с левой стороны один такой отрезок, а с правой – семь.

Рис. 6. Построение прямоугольной изометрии дома со скатной кровлей:

а – план; б и в- главный и боковой фасады; г -построение аксонометрических осей и нанесение плана; д – построение скатной кровли; е -построение стен, цоколя и окон

В косоугольной фронтальной изометрии угол между осями Z и У составляет 135°.

При построении этой проекции ось .У образует с горизонталью угол 45°. Фронтальные изометрии также можно выполнить с углами наклона оси У к горизонтали 30 и 60°. Коэффициенты искажения по осям X, У и Z принимают равными 1.

В косоугольной горизонтальной изометрии угол между осями X и У равен 90°, а угол между горизонталью и осью У – 30°, его иногда назначают и 45 и 60°. Коэффициенты искажения по оси X, У и Z принимают равными 1.

В косоугольной фронтальной диметрии угол между осями X и Z составляет 90°, а между осями Z и У равен 135°. Ось У образует с горизонталью угол 45°. Допускается этот угол назначать также 30 или 60°. Коэффициенты искажения по осям X и Z принимают равными 1, а по оси У – 0,5.

Пример построения прямоугольной изометрии дома со скатной кровлей приведен на рисунке 6. Выполняют его на основе плана и двух фасадов дома (они на рисунке предельно схематизированы). Вначале вычерчивают аксонометрические оси. Затем на них откладывают размеры дома в плане и вычерчивают план. Затем пунктирной линией вычерчивают план кровли с коньком. Из четырех точек плана кровли проводят вертикальные прямые длиной, равной высоте низа кровли (от земли), а из крайних точек конька кровли – вертикальные прямые длиной, равной высоте конька кровли (от земли). Соединяют полученные точки и получают аксонометрию кровли. Из точек плана дома откладывают вертикальные отрезки длиной, равной высоте стен дома. На грани стены откладывают высоты цоколя, верха и низа окон и вычерчивают цоколь и окна. Потом удаляют все лишние линии построения и аксонометрические оси, обводят аксонометрию дома.

Рис. 7. Прямоугольная изометрия двухэтажного четырехкомнатного жилого дома с кирпичными стенами (типовой проект К” 144-12-148.2)

Прямоугольная изометрия двухэтажного четырехкомнатного жилого дома со стенами из кирпича приведена на рисунке 7. Она дана для сравнения с перспективой этого же дома, изображенной на рисунке 5. Построение аксонометрии методологически не отличается от построения прямоугольной изометрии, приведенной на рисунке 6. Уточняются лишь отдельные детали и элементы (крыльцо, ограждения лестниц и балконов, дымоходные трубы, облицовки стен, материал кровли и т. д.).

Рис. 8. Прямоугольный разрез-изометрия мансардного дома с подвалом

В практике проектирования применяют разрезы-аксонометрии, которые позволяют выявить внутреннюю конструктивную структуру дома, решение отдельных помещений, лестниц, кровли и т. д. (рис. 8). На них также показывают архитектурное решение отдельных элементов фасада – кровли, труб, окон, крылец и т. п.

Проектирование — Вычерчивание перспективы и аксонометрии дома

Источник

Перспектива здания | Начертательная геометрия

Перспектива здания образуется из преспективы множества точек принадлежащих ему. Преспективы всех этих точек строятся как след луча зрения на картинной плоскости. В этом состоит один из методов построения перспективы — метод архитектора. Картинную плоскость располагают под углом к зданию и проводят след ее через один из углов.

Перспектива здания — главный луч зрения, направленный перпендикулярно картинной плоскости, делит картину примерно пополам или находится в средней трети картины. То есть необходимо

Перспектива здания Угол между крайними лучами зрения регулируется расстоянием от наблюдателя до сооружения;

Перспектива здания Точка зрения выбрана так чтобы была обеспечена видимость основных элементов здания. Линию горизонта проводим на уровне низа оконных проемов. Проверку по вертикали — определяем точки схода для основных направлений плана, проводя из точки стояния прямые параллельно сторонам сооружения до пересечения их с картинной плоскостью. Используя метод архитектора, строится перспектива здания на свободном поле чертежа или на отдельном листе, поэтапно. + |

Источник