Построить русскую печь дома

Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

- Что такое русская печь.

- В чем ее конструктивные особенности.

- Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь – это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

- Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).

- Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).

- Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

- Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.

- Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.

- Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.

- Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.

- Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.

- Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).

- Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.

- Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.

- Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.

- Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.

- Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.

- Труба (дымоход).

- Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

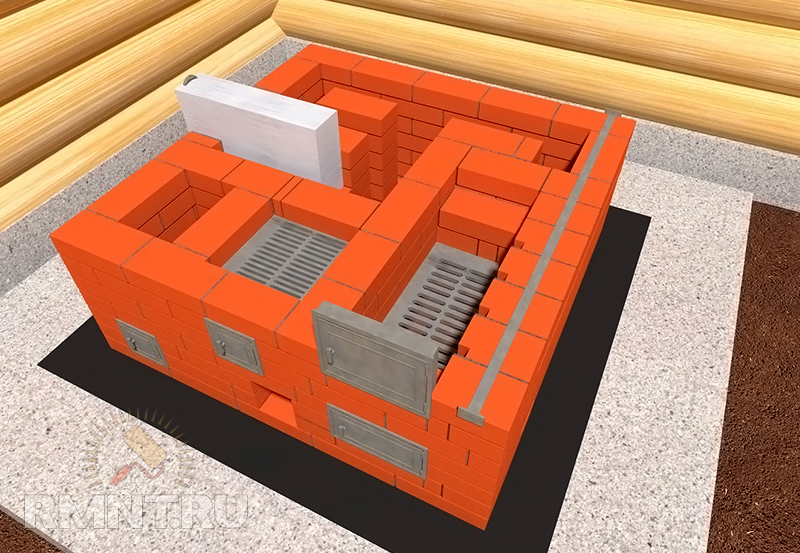

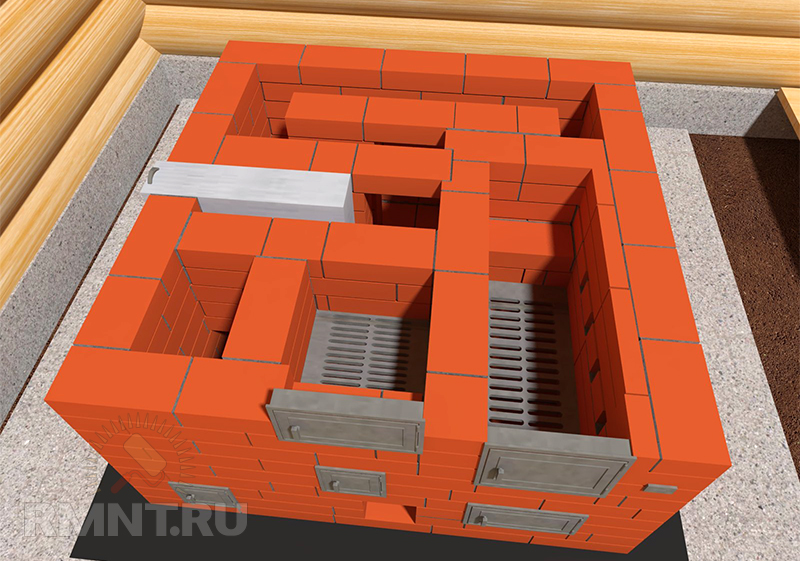

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

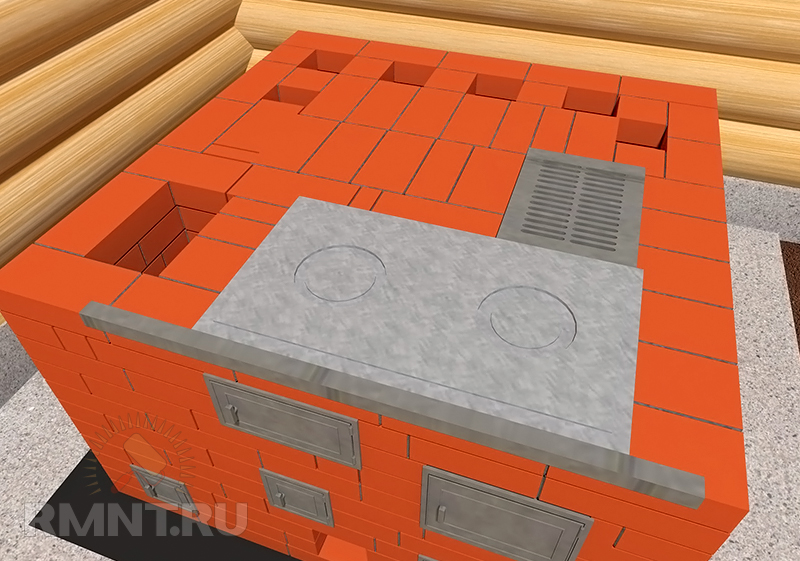

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulkingУчастник FORUMHOUSE

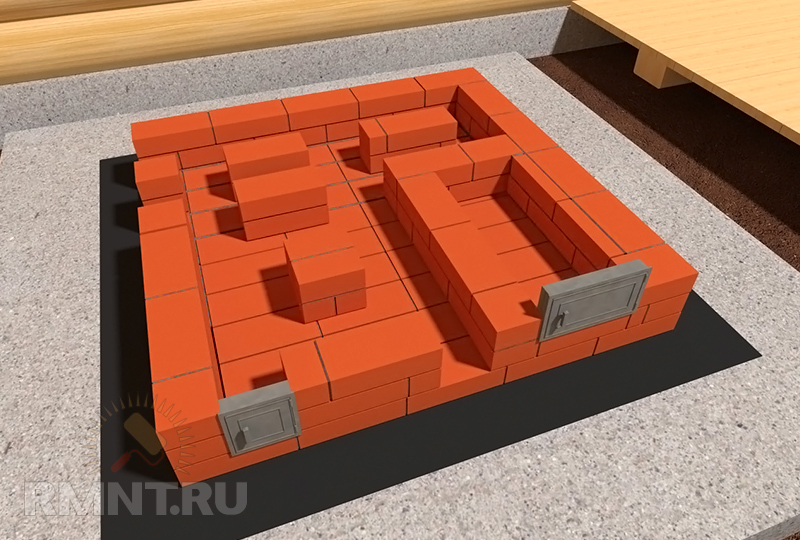

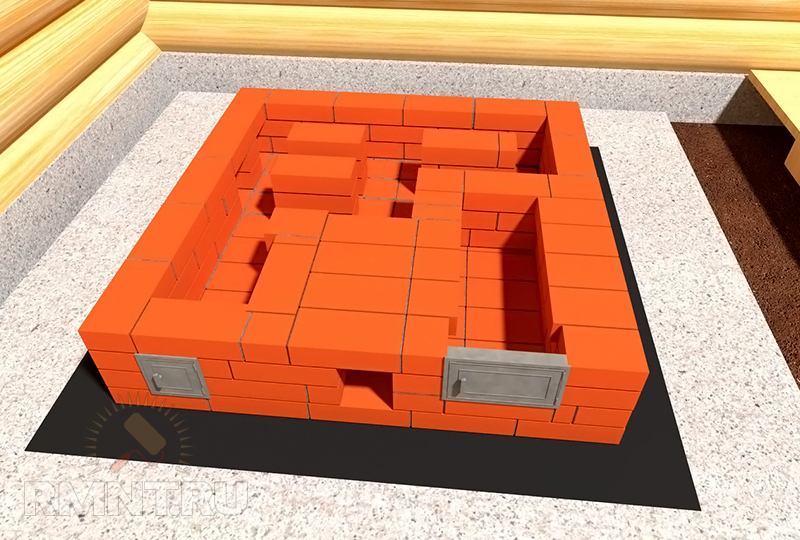

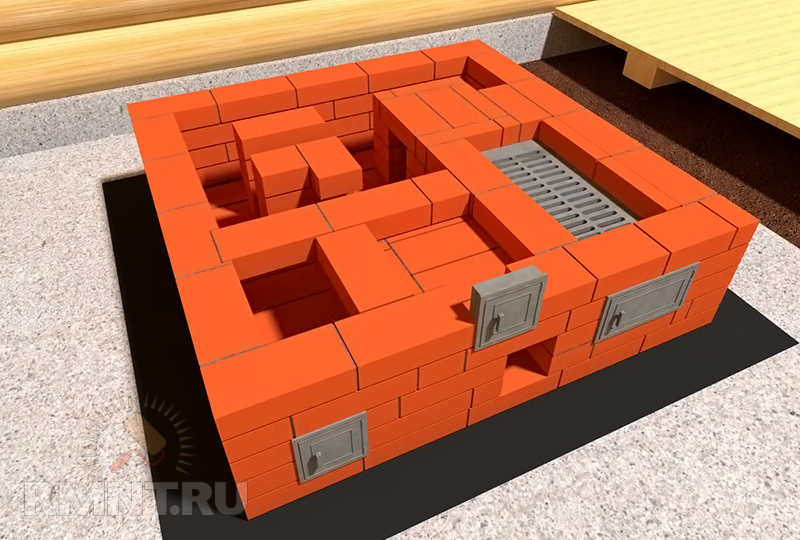

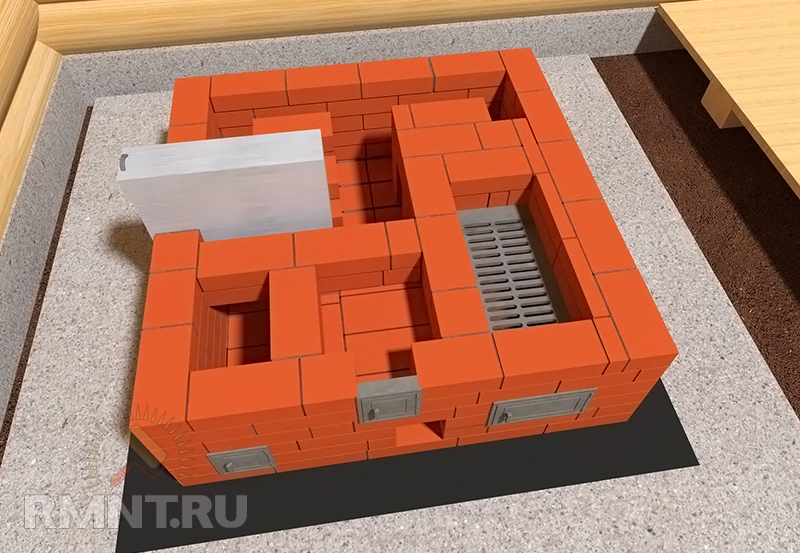

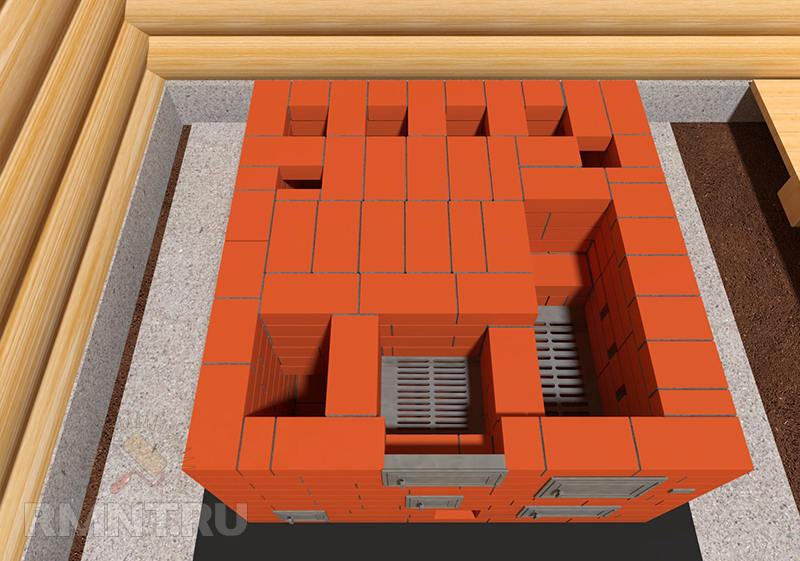

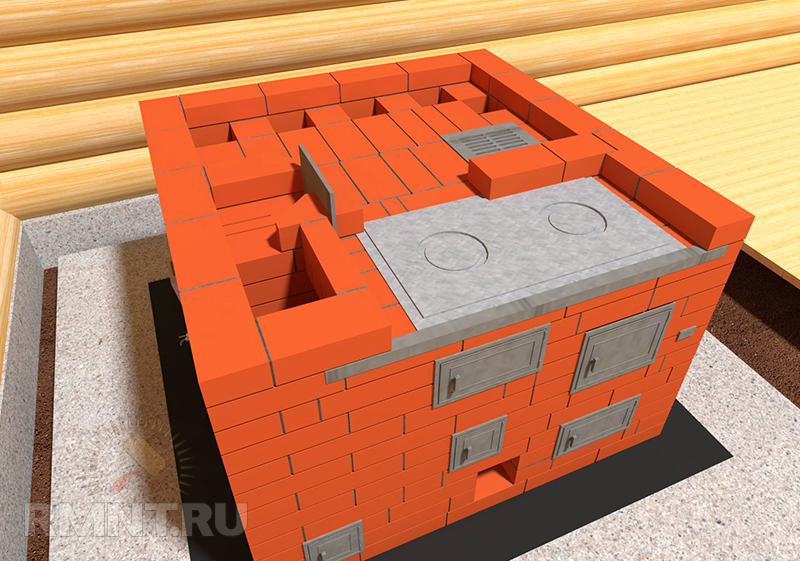

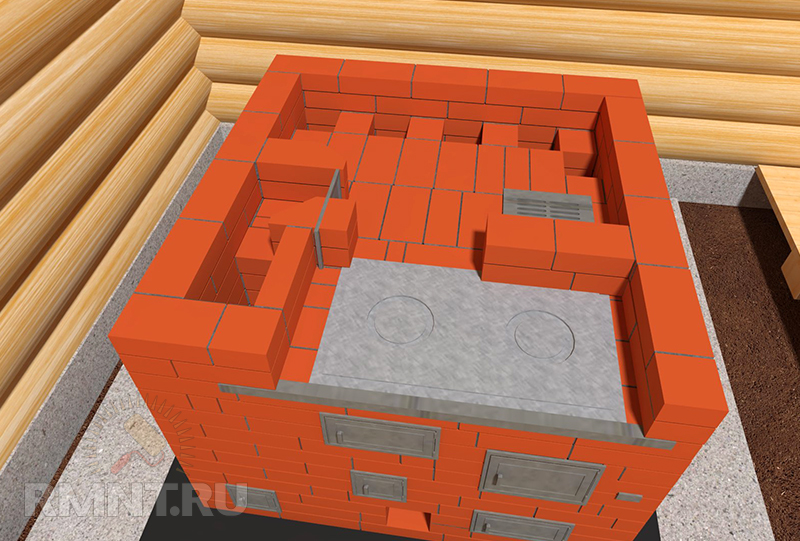

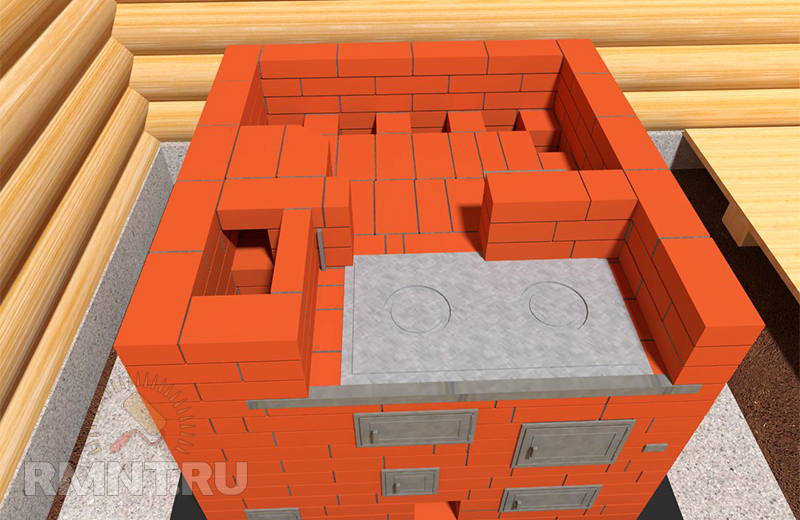

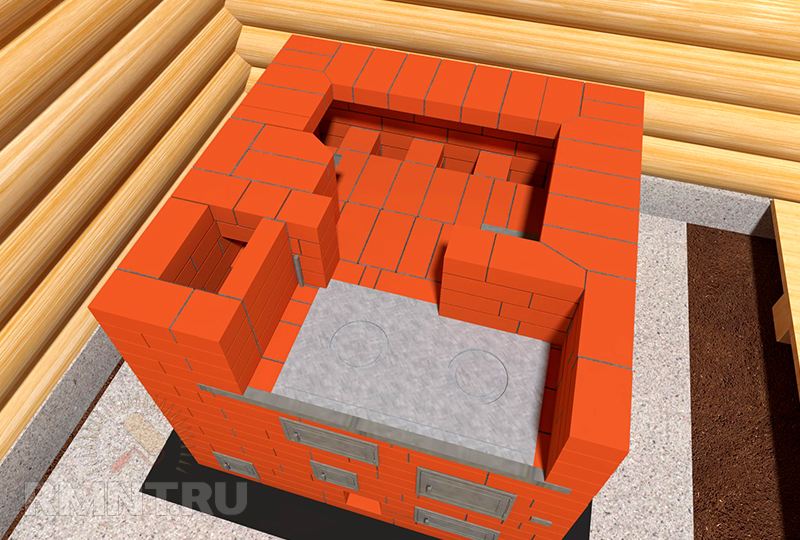

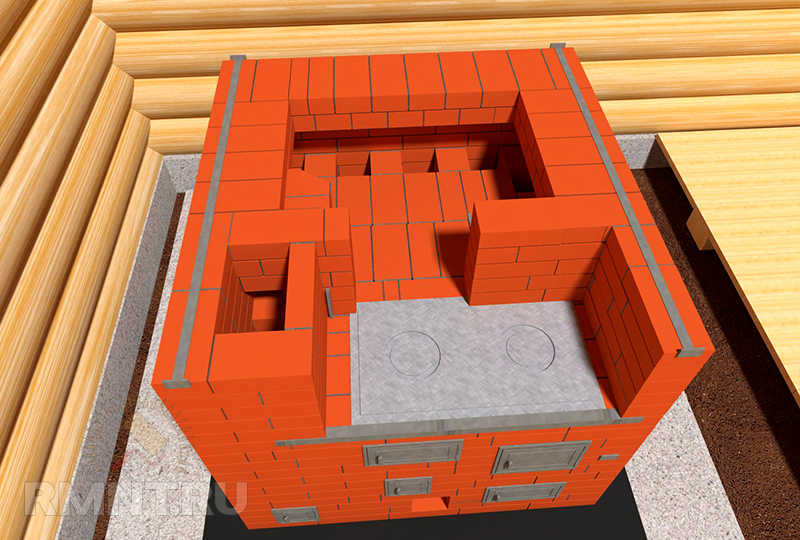

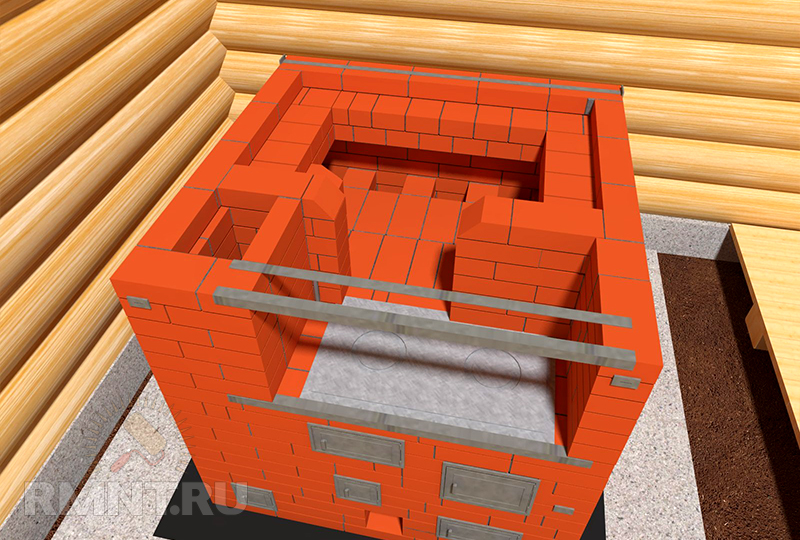

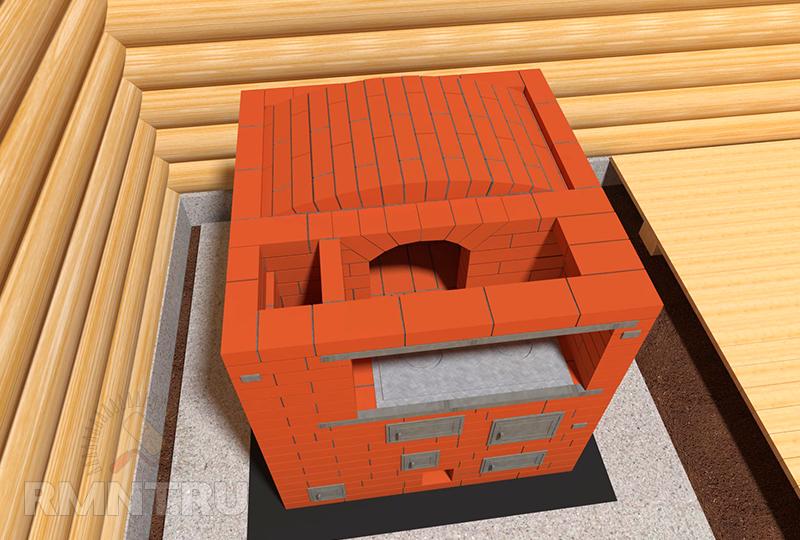

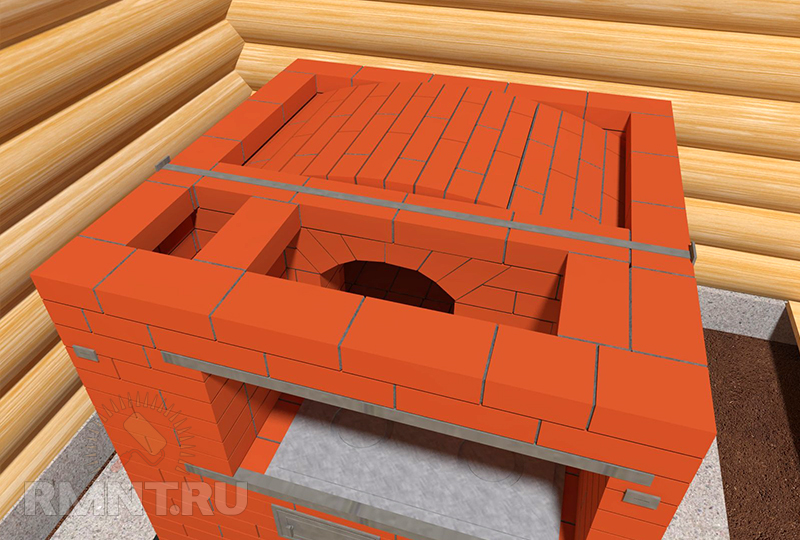

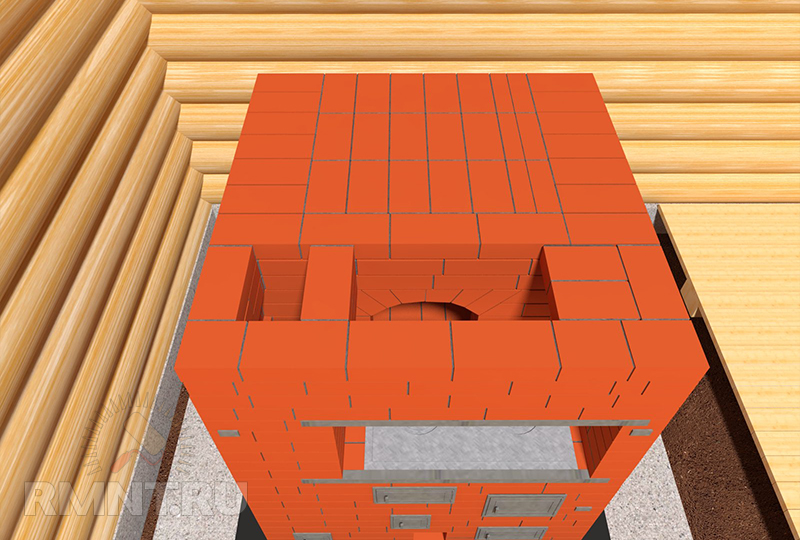

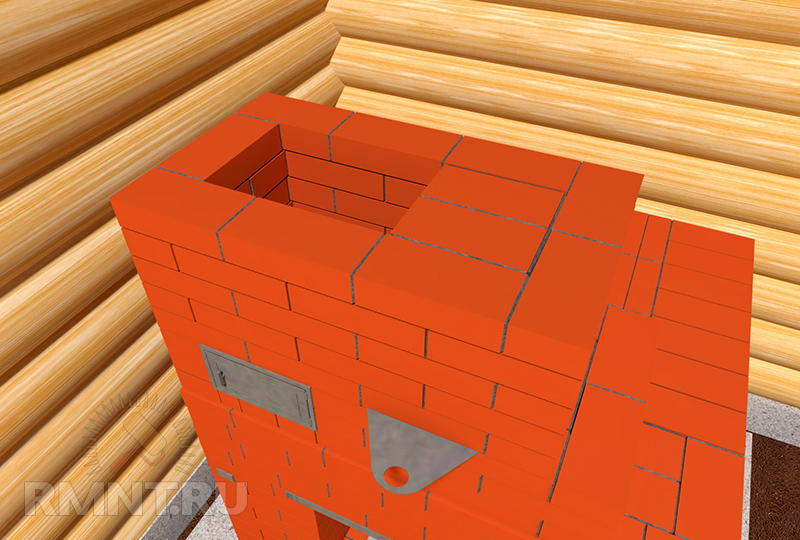

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

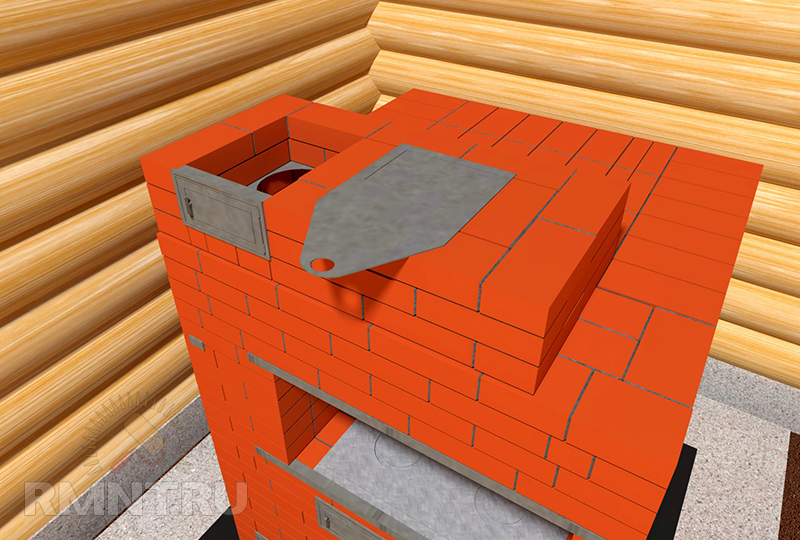

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

- витебский (печной) – три поддона;

- шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;

- полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970Участник FORUMHOUSE

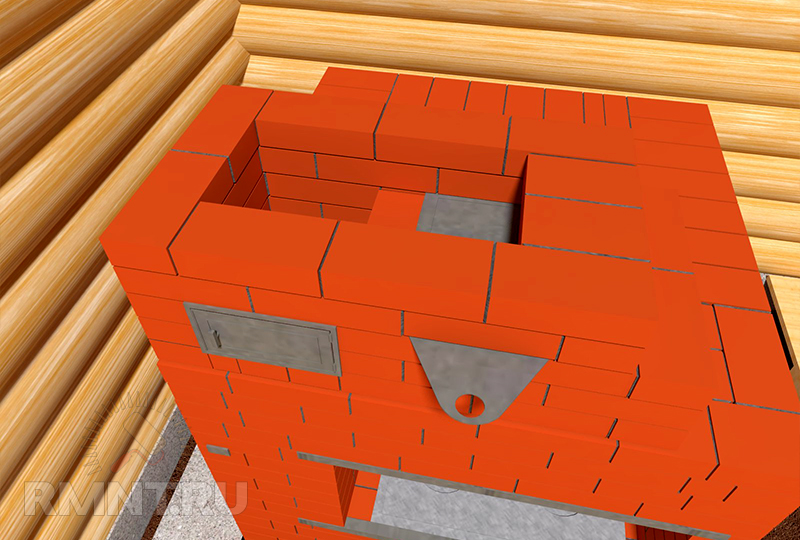

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

- Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.

- Шамот №8 – 100 шт.

- Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

В работе умелец использовал самодельный раствор на базе покупной глины и песка, и готовую смесь для кладки горнила и топливника казана. В качестве утеплителя для свода – каменная вата.

Подробности и пошаговые фото кладочного процесса этих и других проектов – в теме об уличных печах, а также в разделе печей и каминов. В одной из статей о современном отопительном оборудовании на твердом топливе с максимально автоматизированным обслуживанием рассказывается о пеллетном котле. Для любителей живого огня – материал о самостоятельном строительстве камина. В видео о современной вариации русской печи, построенной в загородном доме.

Источник

Êàê ñäåëàòü íàñòîÿùóþ ðóññêóþ ïå÷ü ñâîèìè ðóêàìè

Ê ðóññêîé ïå÷è â íàøåé êóëüòóðå âñåãäà áûëî îñîáîå, òðåïåòíîå îòíîøåíèå. ×åì îíà îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ïå÷íûõ êîíñòðóêöèé, êàê ñëîæèòü íàñòîÿùóþ ðóññêóþ ïå÷ü — äàâàéòå ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ.

Ðóññêàÿ ïå÷ü — ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå óñòðîéñòâî. Ýòî è îáîãðåâ ïîìåùåíèé â çèìíèå õîëîäà, è ãîðÿ÷àÿ, î÷åíü âêóñíàÿ è ïîëåçíàÿ ïèùà, ïðèãîòîâëåííàÿ ïî ñòàðèííûì òðàäèöèÿì, è âîçìîæíîñòü ñîõðàíèòü óðîæàé áëàãîäàðÿ ñóøêå, è áûòîâûå óäîáñòâà â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû.

Êîíå÷íî, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ðóññêàÿ ïå÷ü — èäåàëüíîå óñòðîéñòâî, íå èìåþùåå ñâîèõ ñëàáûõ ñòîðîí. ×òîáû óñïåøíî ãîòîâèòü â íåé ïèùó, õîçÿéêà äîëæíà îáëàäàòü íåìàëîé ñíîðîâêîé — ñ óõâàòîì è ãîðøêàìè îáðàùàòüñÿ ñìîæåò äàëåêî íå êàæäàÿ ñîâðåìåííàÿ äàìà. Êàæäîå óòðî ïå÷ü íóæíî òîïèòü — à ýòî çíà÷èò, êîìó-òî íóæíî êîëîòü äðîâà. Íåäîñòàòêîì ïå÷è â êà÷åñòâå îòîïèòåëüíîãî ïðèáîðà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òåïëî âûäåëÿåòñÿ íà óðîâíå âûøå ïîäà, ò. å. ïî÷òè íà ìåòð îò ïîëà. Ñîâðåìåííûå âèäû ïå÷åé êîíñòðóèðóþòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî â íèæíåé ÷àñòè ðàçìåùàþòñÿ êàíàëû äûìîîáîðîòîâ, è òàêàÿ ïå÷ü ïðîãðåâàåòñÿ íà âñþ âûñîòó.  êîíñòðóêöèþ ìîæåò áûòü âêëþ÷åíà ÷óãóííàÿ ïëèòà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè.

Ðóññêàÿ ïå÷ü áûâàåò òð¸õ òèïîðàçìåðîâ: 231õ160, 213õ147 è 178õ124 ñì. Êîíå÷íî, îòñòóïàòü îò ýòèõ íîðì âïîëíå âîçìîæíî, è ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ ïå÷ü èìååò ðàçìåðû ïðèìåðíî 213 ñì â äëèíó, 142 ñì â øèðèíó è 180 ñì â âûñîòó. Ýòîãî õâàòàåò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèÿ â 30 ì2. Ñîñòîèò îíà èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ (íà÷í¸ì ñíèçó):

- Ïîäïå÷üå (îïå÷åê). Îí èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ è ñóøêè äðîâ.

- Õîëîäíàÿ ïå÷óðêà — íåáîëüøàÿ âûåìêà, â êîòîðîé õðàíèòñÿ ïîñóäà.

- Øåñòîê — ïðîñòðàíñòâî ïåðåä ãîðíèëîì: ñþäà ìîæíî ïîñòàâèòü âûòàùåííûé èç ïå÷è ãîðøîê.

- Ïîä — ïîë âàðî÷íîé êàìåðû. Îí èìååò ë¸ãêèé óêëîí ê óñòüþ, ÷òîáû óäîáíåå áûëî ïåðåäâèãàòü òÿæ¸ëóþ ïîñóäó. Åãî íåîáõîäèìî òùàòåëüíî îòøëèôîâàòü.

- Ãîðíèëî, èëè âàðî÷íàÿ êàìåðà — ìåñòî, êóäà çàêëàäûâàþòñÿ äðîâà, è ãîòîâèòñÿ ïèùà. Ñâîä ãîðíèëà òàêæå èìååò óêëîí âïåð¸ä. Òàêèì îáðàçîì, ïîä ïîòîëêîì âàðî÷íîé êàìåðû ñêàïëèâàþòñÿ ãîðÿ÷èå ãàçû, õîðîøî ïðîãðåâàþùèå âñþ ïå÷ü è, â ÷àñòíîñòè, ëåæàíêó.

- Ïåðåòðóáüå — êàìåðà, ðàñïîëîæåííàÿ íàä øåñòêîì. Âûøå íåãî ðàñïîëàãàåòñÿ òðóáà äûìîõîäà.

- Ñàìîâàðíèê (äóøíèê) — îòâåðñòèå, èäóùåå â äûìîõîä è ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ «ïîäêëþ÷åíèÿ» òðóáû ñàìîâàðà. Ýòî «îïöèîíàëüíîå» óñòðîéñòâî, íåîáÿçàòåëüíîå äëÿ ïå÷è.

- Âüþøêà — äâåðöà, ïåðåêðûâàþùàÿ äûìîõîä ïîëíîñòüþ. ×åðåç íå¸ ìîæíî äîáðàòüñÿ äî çàñëîíêè — ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíû, êîòîðàÿ äâèãàåòñÿ â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè, ðåãóëèðóÿ òÿãó.

- Ëåæàíêà — ãîðèçîíòàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü, ðàñïîëîæåííàÿ ïîçàäè äûìîõîäà, íàä ñâîäîì ãîðíèëà. Ýòî îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåííîñòü ðóññêîé ïå÷è — íà íåé ìîæíî ñïàòü.

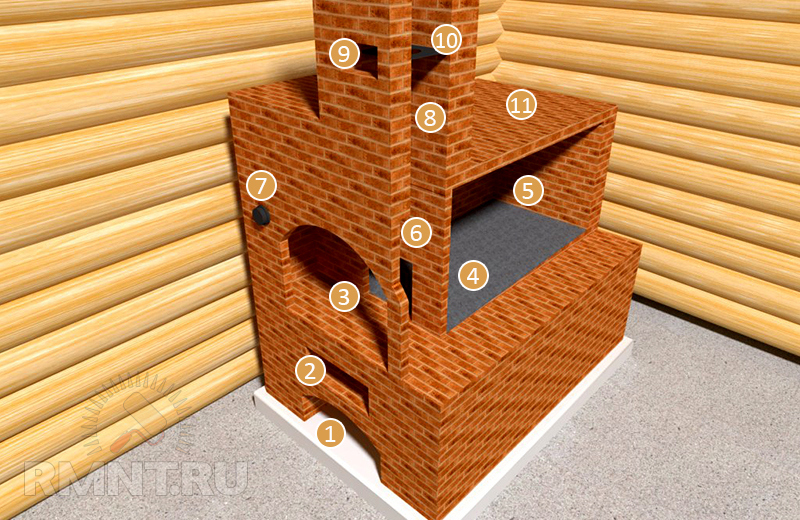

1 — ïîäïå÷üå; 2 — õîëîäíàÿ ïå÷óðêà; 3 — øåñòîê; 4 — ïîä; 5 — ãîðíèëî; 6 — ïåðåòðóáüå; 7 — äóøíèê; 8 — äûìîõîä; 9 — âüþøêà; 10 — çàñëîíêà; 11 — ëåæàíêà

1 — ïîäïå÷üå; 2 — õîëîäíàÿ ïå÷óðêà; 3 — øåñòîê; 4 — ïîä; 5 — ãîðíèëî; 6 — ïåðåòðóáüå; 7 — äóøíèê; 8 — äûìîõîä; 9 — âüþøêà; 10 — çàñëîíêà; 11 — ëåæàíêà

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîé â íàøè äíè ÿâëÿåòñÿ óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ðóññêàÿ ïå÷ü. Ÿ îòëè÷èå — â ïðîãðåâå ïîäòîïî÷íîé ÷àñòè, áëàãîäàðÿ ÷åìó îáîãðåâ ïîìåùåíèé ñòàíîâèòñÿ áîëåå êîìôîðòíûì. Ïðèãîòîâëåíèå ïèùè â íåé òàêæå óäîáíåå, ò. ê. â ëåòíåå âðåìÿ, êîãäà îòàïëèâàòü ïîìåùåíèå íå íóæíî, òàêàÿ ïå÷ü ðàáîòàåò, êàê âàðî÷íàÿ ïëèòà. Ñæèãàíèå òîïëèâà ïðîèñõîäèò â ìàëîì òîïëèâíèêå, à îòðàáîòàííûå ãàçû óõîäÿò íàïðÿìóþ â äûìîõîä, òîãäà êàê çèìîé îíè ïðîõîäÿò ÷åðåç âñå êàíàëû, íàãðåâàÿ òåëî ïå÷è. Ýòî ïðîèñõîäèò, áëàãîäàðÿ ñâîåâðåìåííîé óñòàíîâêå è ñíÿòèþ «ëåòíåé» çàñëîíêè ãîðíèëà. Êðîìå òîãî, â ýòîé ïå÷è èìååòñÿ âîäîãðåéíûé áàê. Ÿ êîíñòðóêöèÿ ðàçðàáîòàíà ðóññêèì èíæåíåðîì Èîñèôîì Ïîäãîðîäíèêîâûì åù¸ â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà, à íàçûâàåòñÿ îíà «Òåïëóøêà». Ÿ ðàçìåðû — 1290õ1290õ2380 ìì. Èìåííî òàêèå ïå÷è ÷àùå âñåãî ìîæíî âñòðåòèòü â äîìàõ ñåëüñêèõ æèòåëåé. Îíà ìîæåò îòàïëèâàòü ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ äî 35 êâ. ì.

Êàê è èç ÷åãî êëàä¸òñÿ ðóññêàÿ ïå÷ü «Êîëõîçíàÿ òåïëóøêà»

Êàê è äëÿ ëþáîé äðóãîé ïå÷è, äëÿ êëàäêè òîïî÷íîé ÷àñòè èñïîëüçóåòñÿ îãíåóïîðíûé êèðïè÷, èçãîòîâëåííûé èç øàìîòíîé ãëèíû. Îñòàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ êëàä¸òñÿ èç êåðàìè÷åñêîãî êèðïè÷à.

êàæäîé ïå÷è èìåþòñÿ ìåòàëëè÷åñêèå, òî÷íåå, ÷óãóííûå äåòàëè — äâåðöû è çàñëîíêè. Èõ òàêæå íåîáõîäèìî ïðèãîòîâèòü â íóæíîì êîëè÷åñòâå. Íàì ïîíàäîáÿòñÿ:

- Äâåðöû: òîïî÷íàÿ 250õ205 ìì, ïîääóâàëüíàÿ 250õ140 — 2 øò., ïðî÷èñòíàÿ 130õ140 — 2 øò., âåíòèëÿöèîííàÿ ïðîèçâîëüíîãî ðàçìåðà äëÿ äûìîâîé òðóáû.

- Ðåø¸òêà êîëîñíèêîâàÿ 380õ250 ìì.

- Çàäâèæêè: 260õ260, 180õ140, 140õ140 ìì.

- Âüþøêà ñ äèàìåòðîì 230 ìì.

- Çàñëîíêà ãîðíèëà 450õ380 ìì.

- Êîðîáêà âîäîãðåéíàÿ 500õ120õ280 ìì.

- Ïëèòà ñ äâóìÿ êîíôîðêàìè 400õ700.

- Ñòàëüíûå ïîëîñû: 1000õ50õ12 è 1430õ25õ2 ìì.

Äëÿ êëàäêè íåêîòîðûõ ýëåìåíòîâ — àðîê è ñâîäîâ — ïîòðåáóþòñÿ øàáëîíû, êîòîðûå äîëæíû áûòü ëåãêîðàçáîðíûìè. Èõ èçãîòàâëèâàþò èç äåðåâÿííûõ è ôàíåðíûõ äåòàëåé.

Òîíêîñòè ïðèãîòîâëåíèÿ êëàäî÷íîãî ðàñòâîðà

îòëè÷èå îò îáû÷íîãî, êëàäî÷íûé ðàñòâîð äëÿ ïå÷íûõ ðàáîò ïðèãîòîâèòü ãîðàçäî ñëîæíåå. Êîíå÷íî, ìîæíî êóïèòü ãîòîâóþ ñìåñü â ñòðîèòåëüíîì ìàãàçèíå — òàêàÿ íàéä¸òñÿ, åñëè õîðîøî ïîèñêàòü. Íî, åñëè öåëüþ ñòàâèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîå èçãîòîâëåíèå ïå÷è, ðàñòâîð ìû òàêæå áóäåì ãîòîâèòü ñâîèìè ðóêàìè.

Êëàäî÷íûå ðàñòâîðû äëÿ ïå÷åé ïîäáèðàþòñÿ, â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîãî êèðïè÷à:

- Åñëè äëÿ êëàäêè ïðèìåíÿåòñÿ ïîëíîòåëûé êèðïè÷ ìàðêè Ì150 è áîëåå, èñïîëüçóåòñÿ ãëèíîïåñ÷àíûé ðàñòâîð â ñîîòíîøåíèè ãëèíû è ïåñêà ïðèáëèçèòåëüíî 1:2. Åãî æå èñïîëüçóþò äëÿ îáëèöîâêè ïå÷è êåðàìè÷åñêîé ïëèòêîé.

- Äëÿ êëàäêè òóãîïëàâêîãî êèðïè÷à èñïîëüçóþò ðàñòâîðû íà îñíîâå òóãîïëàâêîé ãëèíû ñ äîáàâëåíèåì ïåñêà.

- Ïðè èñïîëüçîâàíèè øàìîòíîãî êèðïè÷à ïðèìåíÿþò ðàñòâîðû èç îãíåóïîðíîé (êàîëèíîâîé, áåíòîíèòîâîé) ãëèíû è øàìîòíîãî ïîðîøêà â ñîîòíîøåíèè ïðèìåðíî 1:3–4.

- Êèðïè÷íûå òðóáû â ïðîìåæóòêå ÷åðäà÷íîãî ïîìåùåíèÿ êëàäóòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì öåìåíòíî-ïåñ÷àíîãî ðàñòâîðà.

Ãëèíà — ìÿãêàÿ íåðóäíàÿ ãîðíàÿ ïîðîäà, è, êàê âñåì èçâåñòíî, èç íå¸ ìîæíî ëåïèòü ñêóëüïòóðû, ïîñóäó, ïðîèçâîäèòü êàôåëü è ïðî÷åå. Òðóäíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â îïòèìàëüíîì ïîäáîðå ñûðüÿ — â ïðèðîäå ãëèíà âñòðå÷àåòñÿ â ðàçíîì âèäå, è ìîæåò áûòü «ïîñòíîé», íîðìàëüíîé èëè «æèðíîé». Ìàñòåðñòâî ïå÷íèêà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîäáîðå îïòèìàëüíîãî ñîîòíîøåíèÿ ãëèíû è ïåñêà ñ òåì, ÷òîáû ïîëó÷èòü èäåàëüíûé êëàäî÷íûé ðàñòâîð.

Äëÿ ïðîâåðêè êà÷åñòâà ãëèíèñòîãî ðàñòâîðà ïðèìåíÿåòñÿ ìíîæåñòâî èçâåñòíûõ ñ äàâíèõ ïîð ñïîñîáîâ. Ñàìûé ïðîñòîé èç íèõ — «çàìåñèòü» ãëèíÿíîå òåñòî, ñêàòàòü òîíêèé æãóòèê è ïîïðîáîâàòü èçîãíóòü åãî. ×åì ìåíüøå ðàäèóñ èçãèáà, ïðè êîòîðîì æãóòèê íà÷èíàåò òðåñêàòüñÿ — òåì ëó÷øå ðàñòâîð.

Äðóãîé, î÷åíü òî÷íûé ñïîñîá: èç ïîäãîòîâëåííîãî «òåñòà» ñêàòàéòå øàðèê è îñòîðîæíî ñîæìèòå åãî ìåæäó äâóõ äîùå÷åê. Ïðè ñæàòèè íà òðåòü äèàìåòðà íîðìàëüíàÿ ãëèíà íà÷í¸ò ïîêðûâàòüñÿ òîíêèìè òðåùèíàìè. Åñëè øàðèê ðàññûïàëñÿ åù¸ ðàíüøå — ðàñòâîð ñëèøêîì «òîùèé». Åñëè òðåùèíû ïîÿâèëèñü ïðè ñæàòèè êîìî÷êà ãëèíû íà ïîëîâèíó äèàìåòðà — ðàñòâîð æèðíûé.  ëþáîì ñëó÷àå, ëó÷øå ïîëó÷èòü áîëåå æèðíûé ðàñòâîð, ÷åì ïîñòíûé.

Êàê çàìåøàòü ãëèíÿíûé ðàñòâîð

Äëÿ êëàäêè ðóññêîé ïå÷è ïîíàäîáèòñÿ ïðèìåðíî 3,5 ì3 ðàñòâîðà. Ñîîòâåòñòâåííî, áåð¸òñÿ íóæíîå êîëè÷åñòâî èíãðåäèåíòîâ â ñîîòíîøåíèè, óêàííîì âûøå, è ðàçâîäèòñÿ âîäîé â êîëè÷åñòâå 1/4 îò îáú¸ìà âçÿòîé ãëèíû. Íàïðèìåð: 1,1 ì3 ãëèíû, 2,2 ì3 ïåñêà è 0,27 ì3 âîäû.

êà÷åñòâå òàðû èñïîëüçóåòñÿ æåëåçíàÿ áî÷êà èëè îáèòûé æåñòüþ ÿùèê, ãëèíà çàìà÷èâàåòñÿ â âîäå íà ïàðó äíåé. Ïîñëå ýòîãî äîáàâëÿåòñÿ ïåñîê, è âåñü ðàñòâîð ïåðåìåøèâàåòñÿ íîãàìè (ïðèä¸òñÿ çàïàñòèñü âûñîêèìè ñàïîãàìè), ïîêà ñìåñü íå ñòàíåò îäíîðîäíîé.

Âàæíî: ïîñêîëüêó øèðèíà øâîâ êëàäêè íå áîëüøå 3 ìì äëÿ øàìîòíîãî êèðïè÷à è 5 ìì äëÿ îáû÷íîãî, âñå êðóïíûå êîìêè è êàìåøêè äîëæíû áûòü óäàëåíû èç ðàñòâîðà.

Ôóíäàìåíò äëÿ ðóññêîé ïå÷è

Ïîñêîëüêó ïå÷ü — ìàññèâíîå è òÿæ¸ëîå ñîîðóæåíèå, åé íåîáõîäèì îòäåëüíûé ôóíäàìåíò. Ïîýòîìó íà÷èíàòü ñòðîèòåëüñòâî ïå÷è â óæå âîçâåä¸ííîì äîìå áóäåò ïðîáëåìàòè÷íî — îá ýòîì ñëåäóåò ïîäóìàòü çàðàíåå.

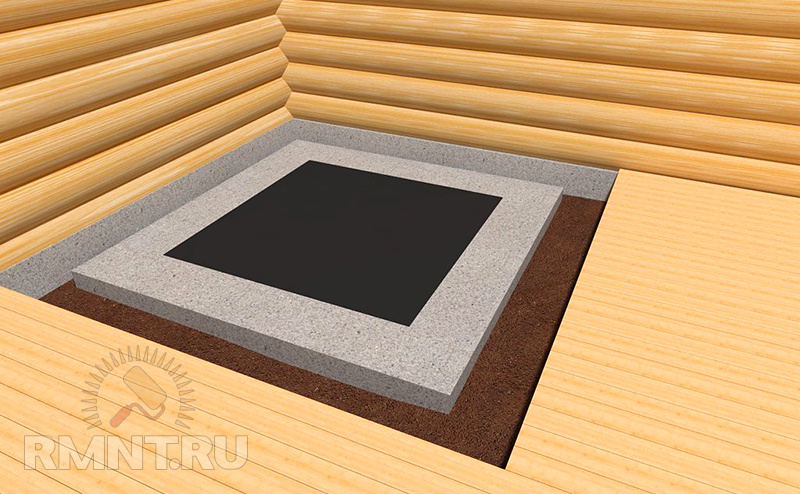

Èäåàëüíûì ïî íàä¸æíîñòè âàðèàíòîì áóäåò ïëèòíûé ìîíîëèòíûé ôóíäàìåíò èç æåëåçîáåòîíà. Ïîäîøâà ôóíäàìåíòà ïå÷è íå ñâÿçûâàåòñÿ ñ ôóíäàìåíòîì äîìà è ÿâëÿåòñÿ íåçàâèñèìîé êîíñòðóêöèåé. Âîçâåäåíèå åãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñòàíäàðòíîé òåõíîëîãèè. Îáðåç, ò. å. âûñòóï, îáðàçîâàííûé âåðõíåé êðîìêîé ôóíäàìåíòà è ïåðâûì ðÿäîì êëàäêè, äîëæåí áûòü íå ìåíåå 50 ñì. Ïåðåä íà÷àëîì êëàäêè íà ôóíäàìåíò óêëàäûâàåòñÿ ãèäðîèçîëÿöèÿ — ðóáåðîèä, ñëîæåííûé â äâà ñëîÿ.

×àùå âñåãî ïå÷ü ðàñïîëàãàåòñÿ ó âíóòðåííåé ñòåíû, èìåþùåé ìåëêîçàãëóáëåííûé ôóíäàìåíò.  ýòîì ñëó÷àå åãî ïîäîøâà äîëæíà íàõîäèòüñÿ íà îäíîì óðîâíå ñ ïîäîøâîé îñíîâàíèÿ ïå÷è. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåçàâèñèìîñòè ôóíäàìåíòîâ ìåæäó íèìè îñòàâëÿþò çàçîð íå ìåíåå 5 ñì, â êîòîðûé çàñûïàåòñÿ ïåñîê. Âåðõíèé êðàé ôóíäàìåíòà ïå÷è íå äîõîäèò äî óðîâíÿ ÷èñòîâîãî ïîëà íà 14 ñì.

ñëó÷àÿõ, êîãäà ïå÷ü ðàçìåùàåòñÿ ó íàðóæíîé ñòåíû, ïîä êîòîðîé ðàñïîëîæåí çàãëóáëåííûé ëåíòî÷íûé ôóíäàìåíò, êîòëîâàí åãî ðàñøèðÿåòñÿ è ïðîèçâîäèòñÿ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíàÿ çàñûïêà ñ òùàòåëüíîé ïîñëîéíîé òðàìáîâêîé. Ïîñëå ýòîãî óñòðàèâàåòñÿ ïëèòíûé ôóíäàìåíò ïå÷è ñ çàçîðîì â 5 ñì îò îñíîâàíèÿ äîìà — îòñòóïêîé, ïðè ýòîì ãëóáèíà ïîäîøâû ôóíäàìåíòà ïå÷è — íå ìåíåå 50 ñì.  îòñòóïêó çàñûïàåòñÿ ïåñîê, à å¸ òîðöåâûå ñòåíêè ôîðìèðóþòñÿ êèðïè÷íîé êëàäêîé.

Åñëè ïå÷ü óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðî¸ìå, ïðîðåçàííîì â íåñóùåé äåðåâÿííîé ñòåíå, íåîáõîäèìî ñîåäèíèòü ïîëó÷èâøèåñÿ êîíöû íèæíåãî âåíöà. Ýòî äåëàåòñÿ ïðè ïîìîùè ïîëîñ ñòàëè òîëùèíîé 6 ìì è øèðèíîé 60 ìì, êîòîðûå íàêëàäûâàþòñÿ íà áð¸âíà ñ äâóõ ñòîðîí ñòåíû è ñòÿãèâàþòñÿ áîëòàìè äèàìåòðîì 16 ìì. Ïðî¸ì îáðàìëÿåòñÿ äåðåâÿííûìè ñòîéêàìè. Ìåæäó íèìè è áóäóùåé ïå÷üþ äîëæåí îáðàçîâàòüñÿ öèðêóëÿöèîííûé çàçîð øèðèíîé îêîëî 5 ñì, êîòîðûé íàçûâàþò ðàçäåëêîé.  ôóíäàìåíòå äîìà ïîä ñòåíîé òàêæå äîëæåí áûòü çàðàíåå ïðåäóñìîòðåí ïðîìåæóòîê, ðàâíûé øèðèíå îñíîâàíèÿ ïå÷è ïëþñ îòñòóïêà ïî 5 ñì ñ êàæäîé ñòîðîíû.

Ïå÷íàÿ êëàäêà

Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê ïå÷íîé êëàäêå — ãåðìåòè÷íîñòü. Ïîýòîìó íà ïå÷ü áåðóòñÿ òîëüêî öåëûå êèðïè÷è áåç òðåùèí, à øâû äåëàþòñÿ òîíêèìè — íå áîëåå 5 ìì. Íåëüçÿ äîáèâàòüñÿ âîçäóõîíåïðîíèöàåìîñòè çà ñ÷¸ò îáìàçûâàíèÿ ãëèíîé ñòåíîê ïå÷è èçíóòðè — ýòî ñíèæàåò òåïëîïðîâîäíîñòü è óâåëè÷èâàåò îòëîæåíèÿ êîïîòè è ñàæè. Êðîìå òîãî, ãëèíà ìîæåò îòñëàèâàòüñÿ è çàáèâàòü êàíàëû âíóòðè ïå÷è, ÷èñòèòü êîòîðûå áóäåò ïðîáëåìàòè÷íî. Ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû êëàäêè:

- «â êèðïè÷» — ò. å. òîëùèíà ñòåíêè ðàâíà äëèíå êèðïè÷à;

- «â ïîëêèðïè÷à» — êèðïè÷ êëàä¸òñÿ ïëàøìÿ âäîëü ñòåíêè;

- «â ÷åòâåðòü» — êèðïè÷ óêëàäûâàåòñÿ íà ðåáðî.

Ïåðåâÿçêà øâîâ ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ â óãëàõ ïîïåðåìåííî òû÷êîâîé è ëîæêîâîé êëàäêè (êèðïè÷ óêëàäûâàåòñÿ ïëàøìÿ, à ñëåäóþùèé ðÿä — òû÷êîì íàðóæó) èëè íåïîëíîðàçìåðíîãî ìàòåðèàëà. Åñëè ïðèìåíÿåòñÿ êåðàìè÷åñêèé êèðïè÷, åãî íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî âûìà÷èâàòü, ïîòîìó ÷òî îí «âûòÿãèâàåò» âëàãó èç ðàñòâîðà. Ïðè óêëàäêå îáÿçàòåëüíî íóæíî óáèðàòü èçëèøêè ñìåñè, îñîáåííî ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû ïå÷è. Íàðóæíûå ñòåíêè ïå÷è óêëàäûâàþòñÿ «â êèðïè÷», âíóòðåííèå — îáû÷íî «â ïîëêèðïè÷à».

Êëàäêà ïîðÿäîâîê

Ïîðÿäîâêè — ïîøàãîâûå èíñòðóêöèè ïî êëàäêå, ïîäðîáíî óêàçûâàþùèå ïîðÿäîê äåéñòâèé â êàæäîì ïîñëåäóþùåì ðÿäó. Èìåííî áëàãîäàðÿ èì ïðîöåññ ñîîðóæåíèÿ ðóññêîé ïå÷è ìîæåò îñâîèòü ëþáîé æåëàþùèé.

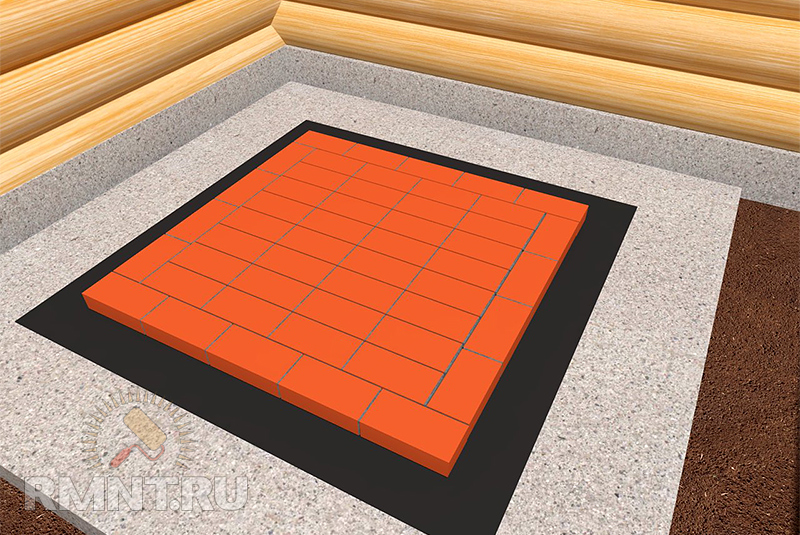

Ïåðâûé ðÿä ïðåäïî÷òèòåëüíåå êëàñòü èç ïåðåææ¸ííîãî êèðïè÷à, êîòîðûé ìåíüøå âïèòûâàåò âëàãó. Óãëû ïåðâîãî ðÿäà âûêëàäûâàþòñÿ èç êèðïè÷åé, îáðåçàííûõ äî 3/4 äëèíû. Äëÿ ëó÷øåãî ïðèëåãàíèÿ âíóòðåííèå óãëû îäíîãî èç íèõ è ñîñåäíåãî îòïèëèâàþòñÿ. Äëÿ ýòîãî ïðèìåíÿåòñÿ áîëãàðêà, àëìàçíàÿ ïèëêà è ò. ï. èíñòðóìåíò. Òàêàÿ êëàäêà íåîáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðàâèëüíî ñâÿçàòü óãëû â ïîñëåäóþùèõ ðÿäàõ.

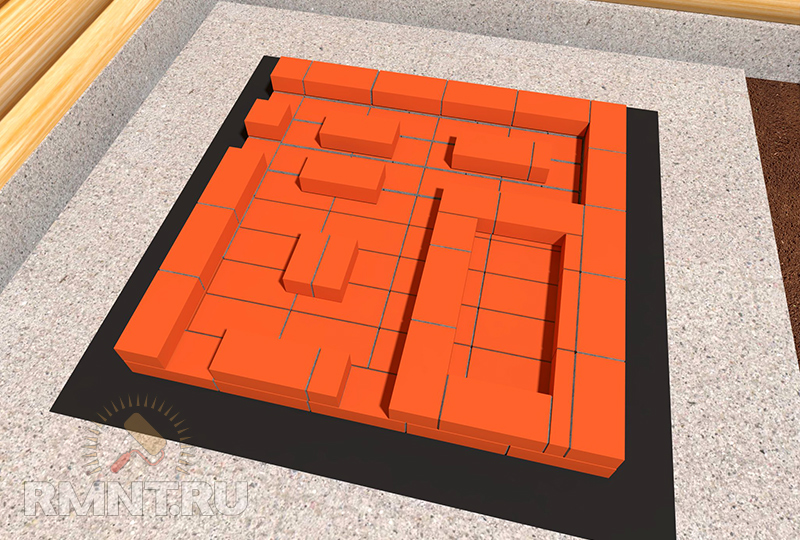

2-é ðÿä: íà÷èíàåòñÿ êëàäêà ñòåí ïå÷è, çàêëàäûâàþòñÿ ïðî÷èñòêè ñïåðåäè è ñ ëåâîé ñòîðîíû. Ñïðàâà íà ôðîíòàëüíîé ÷àñòè ôîðìèðóåòñÿ çîëüíèê.

3-é ðÿä: ÷èñòêè ñëåâà çàêëàäûâàþòñÿ êèðïè÷àìè áåç ðàñòâîðà. Ñïåðåäè óñòàíàâëèâàþòñÿ äâåðöû ïîääóâàëà è ïðî÷èñòêè. Äâåðöû óñòàíàâëèâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ïåðåææ¸ííîé ñòàëüíîé ïðîâîëîêè, êîòîðàÿ óêëàäûâàåòñÿ â ïðîïèëû â êèðïè÷àõ è çàêðåïëÿåòñÿ êëàäî÷íûì ðàñòâîðîì.

4-é ðÿä: ïåðåêðûâàþòñÿ ïîäîâûå êàíàëû.

5-é ðÿä: óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåø¸òêà êîëîñíèêà ìàëîé òîïêè. Äëÿ êëàäêè âíóòðåííåé ÷àñòè òîïëèâíèêà èñïîëüçóåòñÿ îãíåóïîðíûé êèðïè÷, êîòîðûé êëàä¸òñÿ áåç ðàñòâîðà.

6-é ðÿä: ñ ëåâîé ñòîðîíû ïå÷è óñòàíàâëèâàåòñÿ âîäîãðåéíûé áàê, êëàäêà òîïëèâíèêà îãíåóïîðíûì êèðïè÷îì ïðîäîëæàåòñÿ.

7-é ðÿä: óñòàíàâëèâàåòñÿ êîëîñíèêîâàÿ ðåø¸òêà òîïêè ïëèòû, ïðîäîëæàåòñÿ êëàäêà ñòåíîê ïå÷è è ïåðâîãî òîïëèâíèêà. Ïðàâàÿ ñòåíêà óêðåïëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñòàëüíîé ïîëîñû, óêëàäûâàåìîé â øîâ è ñòÿãèâàåìîé òîðöåâûìè çàãëóøêàìè.

8-é, 9-é ðÿäû: ïðîäîëæàåòñÿ êëàäêà ñòåí è âíóòðåííèõ êàíàëîâ. Óñòàíàâëèâàþòñÿ äâåðöû òîïêè ïëèòû è ìàëîãî òîïëèâíèêà, çàêðåïëÿþòñÿ îïèñàííûì âûøå ñïîñîáîì — ñ ïîìîùüþ çàêàë¸ííîé ïðîâîëîêè.

10-é ðÿä: ñâîäû ïåðâîãî è âòîðîãî òîïëèâíèêà ñîåäèíÿþòñÿ. Ïåðåêðûâàåòñÿ äíî ãîðíèëà. Êàíàëû äûìîîáîðîòîâ îñòàþòñÿ îòêðûòûìè, òàêèì îáðàçîì, îíè âûâîäÿòñÿ â ãîðíèëî.

11-ì ðÿäó íà ïåðåäíþþ êðîìêó êëàäêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñòàëüíîé óãîëîê 30õ30 ìì, ñâåðõó óêëàäûâàåòñÿ ïëèòà. Îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî ïðàâîãî òîïëèâíèêà ïåðåêðûâàåòñÿ ñú¸ìíîé êîëîñíèêîâîé ðåø¸òêîé.

12-é ðÿä: íà÷èíàåòñÿ êëàäêà ïåðåäíèõ ñòåíîê ãîðíèëà (èñïîëüçóåòñÿ îãíåóïîðíûé êèðïè÷) è áîêîâûõ ñòåíîê ïëèòû. Óñòàíàâëèâàåòñÿ çàñëîíêà ãîðíèëà. Ñëåâà îò ïëèòû íà÷èíàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå íèæíåé ÷àñòè äûìîõîäà. Ìåæäó íèì è ãîðíèëîì îñòà¸òñÿ îòâåðñòèå, êîòîðîå çàêðûâàåòñÿ çàäâèæêîé ëåòíåãî õîäà.

Äàëåå íåîáõîäèìî èçãîòîâèòü øàáëîí àðêè èç äåðåâà è ôàíåðû. Ïî íåìó âûêëàäûâàåòñÿ ñâîä àðêè.

13–16-é ðÿäû: ïðîäîëæàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñòåíîê ïå÷è. Ïåðåêðûâàåòñÿ óñòüå ãîðíèëà.

17-é ðÿä: íà÷èíàåòñÿ ïîñòåïåííîå ñóæåíèå ñâîäà ãîðíèëà è ðàñøèðåíèå äûìîõîäà. Çàäíÿÿ ñòåíêà ïå÷è óêðåïëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñòàëüíîé ñòÿæêè.

18-é ðÿä: ïåðåêðûâàåòñÿ ñâîä ãîðíèëà, íà÷èíàåòñÿ êëàäêà ïåðåäíåé ñòåíêè ïå÷è, îáðàçóþùåé ïåðåòðóáüå.

Äëÿ êëàäêè ñâîäà ãîðíèëà ñíîâà ïîòðåáóåòñÿ ñîîðóäèòü øàáëîí — îïàëóáêó. Îí ñîñòîèò èç äâóõ ïðÿìîóãîëüíûõ ðàìîê, íà êîòîðûå îïèðàþòñÿ ôàíåðíûå äåòàëè ñ ïîëóêðóãëûì âåðõîì — êðóæàëà. ×òîáû êîíñòðóêöèþ ìîæíî áûëî ðàçîáðàòü ñíàðóæè, êðóæàëà êðåïÿòñÿ íà ñú¸ìíûå øòûðè, à ÷òîáû îíà íå ñëîæèëàñü âíóòðü ðàíüøå âðåìåíè, ìåæäó ðàìêàìè âñòàâëÿåòñÿ íåñêîëüêî ðàñïîðîê. Ïîâåðõ êðóæàë äåëàåòñÿ ãèáêèé íàñòèë, ñîáðàííûé èç òîíêèõ äîñîê ñ ïîìîùüþ âåð¸âîê èëè ðåìíåé.

19-é ðÿä: ïåðåäíÿÿ ñòåíêà ãîðíèëà óêðåïëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñòÿæêè, ïðîäîëæàåòñÿ âîçâåäåíèå ñòåíîê âûøå ãîðíèëà, îáðàçóÿ ïðîñòðàíñòâî äëÿ çàñûïêè.

20-é ðÿä: ñâîä ãîðíèëà çàñûïàåòñÿ ïåñêîì è õîðîøî óïëîòíÿåòñÿ. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü åãî òåïëî¸ìêîñòü è îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå âûïåêàíèå õëåáà è ò. ä.

21-é ðÿä: ïå÷ü ïåðåêðûâàåòñÿ, ïåðåòðóáüå ïîñòåïåííî ñóæàåòñÿ â ñòîðîíó äûìîõîäà.

22–23-é ðÿäû: ïðîäîëæàåòñÿ êëàäêà äûìîõîäà è ñóæåíèå ïåðåòðóáüÿ.

24-é ðÿä: ïåðåòðóáüå ïåðåêðûâàåòñÿ âåíòèëÿöèîííîé çàñëîíêîé.

25–26-é ðÿäû: ïðîñòðàíñòâî íàä ïåðåòðóáüåì ïîñòåïåííî ñîåäèíÿåòñÿ ñ äûìîõîäîì, ñóæàåòñÿ.

Äàëüíåéøàÿ êëàäêà ïðîèçâîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè îò âûñîòû ïîìåùåíèÿ: ñíàðóæè äûìîõîä ñóæàåòñÿ ñòóïåíüêîé ïåðåä ïîòîëêîì, ïîñëå ÷åãî óæå ôîðìèðóåòñÿ òðóáà, ïðîõîäÿùàÿ ÷åðåç ïåðåêðûòèÿ è êðîâëþ.  ïðîñòðàíñòâå ìåæäó ïåðåêðûòèåì è êðîâëåé, à òàêæå íàä íåé, êëàäêà ïðîèçâîäèòñÿ íà öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð.

Âîò ïå÷ü è ãîòîâà. Îñòàëîñü âûëîæèòü òðóáó íàä ïîâåðõíîñòüþ êðîâëè — è ìîæíî òîïèòü! Ðîäíàÿ ðóññêàÿ ïå÷ü è íàêîðìèò, è îáîãðååò, è ñïàòü óëîæèò — çíàé, ïîäêèäûâàé äðîâèøåê.

ðìíò.ðó

08.02.17

Источник