В выксунском районе построили дома

Всё вокруг колхозное… ::Выксунский рабочий

В частности, в Осиповке, Боевом, Малиновке, других поселениях увидели то же, что характерно для большинства нынешних деревень – заброшенные дома, заросшие сорняками территории, постоянного населения – всего несколько человек. Правда, летом людей побольше – приезжают те, кто использует дома, как дачи, да обихаживают свои хозяйства пчеловоды.

Трудно представить, что в той же Осиповке ещё в 60-70-х годах прошлого века (что по историческим меркам совсем недавно) были школа, клуб, магазин, детсад, столовая. А население (большинство работали в колхозе) исчислялось сотнями жителей. Так было в Ореховке, Малиновке, Ягодке, Боевом, Пустошке, Семилове, Чураевке и других отдалённых поселениях, их звучные названия у коренных выксунцев по-прежнему на слуху, но сегодняшняя судьба деревушек незавидна. Многие давно заброшены или насчитывают двух-трёх обитателей, другие и вовсе исчезли с лица земли, оставив после себя лишь имена.

А сколько было коллективных хозяйств в районе Новодмитриевки, в сёлах и деревнях, которые сегодня находятся в южном территориальном управлении? Об истории их становления и развития много интересного узнали от Анатолия Маркина и Николая Дёмина, ветеранов сельского хозяйства, чья трудовая биография тесно связана с аграрной сферой нашего края.

В музеи истории Новодмитриевки для редакции «ВР» экскурсию провёл Анатолий Маркин (справа)

2 августа 2019 г. Осиповка. Жителей почти не осталось, поэтому борщевик заполонил деревню

Росли как грибы после дождя

Первое коллективное хозяйство на выксунской земле было образовано в Покровке на территории Новодмитриевского и Семиловского сельских советов в 1928 году. Его назвали «Новый путь», а возглавил хозяйство Михаил Аксёнов (далее обозначены имена и фамилии первых председателей, более подробно о них можно прочитать в книге «История села Новодмитриевка»). Год спустя в Новодмитриевке создаётся «Новая заря» (Дмитрий Бурмистров).

В это же время в п. Михайловка появляется колхоз «Сотрудник» (Василий Ганин). В 1931 году в Ореховке – хозяйство им. 14-й годовщины Октября (Пётр Щербаков). Через два года в Чураевке, Боевом, Пус-тошке образуются, соответственно, колхозы им. Кагановича (Иван Потапов), «Красный боевик» (Алексей Аксёнов) и им. 17-го партийного съезда (Иван Мазурин). В 1934-м в Семилове стал работать «Большевик» (Николай Яшин), в п. Вяжёнка – им. 17-й годовщины Октября (Егор Солдатов), в Осиповке – им. Дзержинского (Илья Митков), в п. Пятово – «Красное Пятово» (Дмитрий Еланкин), на Уноре – «Победа» (Андрей Сухарьков). Год спустя в Макаровке появился колхоз им. 1 Мая (Матвей Шиков), в Казачке – им. 7-го съезда Советов (Андрей Казаков), в Малиновке – им. Кирова (Егор Седунов). Кроме того, в Виле в это время образуется колхоз «Вилейский».

То есть за семь лет на этой территории создано 16 колхозов. Их названия глубоко символичны. А фамилии первых председателей знакомы и узнаваемы в Выксе – многие их потомки живут в нашем округе.

Коров отвели на общее подворье

После завершения коллективизации крестьянских хозяйств и создания колхозов началась трудная созидательная работа. Сельчане основную часть своего скота сводили в теперь уже общие хозяйства, туда же сдавали инвентарь (конные плуги, сеялки, жнейки и пр.).

Труд в колхозе был тяжелейшим. Нужно было, хоть и сообща, обрабатывать десятки и сотни гектаров пашни, а техники не хватало. Строительство новых заводов в годы первой пятилетки обеспечило её приток в колхозы.

Для грамотной эксплуатации поступивших тракторов и комбайнов, обучения работе на них, в районе стали создаваться машинно-тракторные станции (МТС). При них организовали курсы по подготовке трактористов и шофёров.

Техника в страду использовалась круглосуточно, механизаторы работали в две смены. А зимой колхозники занимались заготовкой и вывозкой торфа на лошади.

Постепенно развивалось животноводство: в каждом колхозе появлялись фермы для крупного рогатого скота и овец, и даже маленькие птицефермы.

В предвоенные годы множество специалистов было обучено в сельско-хозяйственных вузах, техникумах и по призыву партии и правительства в числе 25-тысячников направлено в колхозы.

Конец 1920-х годов. Так проходила сенокосная страда

Конец 1930-х годов. Сенокосилка-лобогрейка очень помогала работе на полях

Всё для фронта, всё для Победы

Этот лозунг с началом Великой Отечественной войны стал главным для населения всей страны. Из колхозов забрали на фронт основную рабочую силу – мужчин. Взяты были почти все лошади и грузовые автомашины. Землю обрабатывали в основном женщины и подростки.

На смену мужьям и братьям за руль тракторов садились их жёны и сёстры. Трудились механизаторами жительницы Новодмитриевки Мария Клёнова, Раиса Мазурина, Екатерина Лужина, Пелагея Роганова и другие женщины.

В результате упорного, тяжелейшего труда резкого сокращения урожаев не произошло. Люди изо всех сил добивались выполнения плана по поставкам зерна и другой сельхозпродукции.

Из Новодмитриевки на фронт ушли 176 человек, большинство из них работали в колхозах, 108 не вернулись с полей сражений. В память о земляках в селе установлен памятник, на гранитной доске которого выбиты имена всех новодмитриевцев, погибших в Великую Отечественную.

Партия решила: надо укрупнять

После окончания войны, в начале 1946 года, в стране принят закон о восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства. Быстро реконструировались заводы по производству сельхозтехники, которая стала поступать в МТС районов, в том числе и в Выксунский. Но колхозные поля были слишком малы для масштабных работ большого числа прибывающих тракторов и комбайнов. Поэтому потребовалось укрупнение хозяйств, что и произошло в начале 50-х годов.

Так, объединились колхозы «Новая заря» и им. Кагановича, а центральной усадьбой стала Новодмитриевка. Из двух хозяйств на базе Ореховки и Боевого образовалось одно, в 1956 году оно было переименовано в колхоз им. ХХ съезда партии. Тогда же появилось ещё шесть таких хозяйств. Их центральные усадьбы находились в Новодмитриевке, Ореховке, Михайловке, Покровке, Осиповке и Семилове.

Партия и правительство также приняли решение о направлении из города в село коммунистов 20-тысячников. В частности, в Новодмитриевку и Покровку прибыли Михаил Купцов и Фёдор Ладенков.

В январе 1958 года произошло второе укрупнение. Из колхозов, базировавшихся в Новодмитриевке, Чураевке, Макаровке, Михайловке, Ореховке и Боевом, создали один – «Новая заря», его центральной усадьбой стало село Новодмитриевка, председателем избрали Михаила Купцова. Объединились и колхозы при Покровке, Пустошке, Малиновке, Осиповке, Казачке, Пятове и Уноре в большое коллективное хозяйство им. Дзержинского (с центральной усадьбой в Покровке), председателем которого стал Фёдор Ладенков. Так из 16 колхозов в южной части района, созданных в начале 30-х годов, в результате реорганизации образовалось два.

Клуб в Семилове пользовался популярностью у молодёжи: на танцы приходили десятки юношей и девушек

1930-1950-е годы. Автомашина «Полуторка» активно использовалась на селе

Бычки из Новодмитриевки поехали в Москву

Для увеличения производства мяса во многих областях страны в 60-е годы начали организовывать профильные предприятия.

В Выксунском районе в марте 1964-го создали откормочный совхоз «Вилянский», год спустя по просьбе сотрудников его переименовали в «Новодмитриевский». Первым директором сельхозпредприятия стал Николай Тимонин. Совхоз образовали на базе колхоза «Новая заря», в который входили несколько посёлков, и части колхоза им. Дзержинского (с шестью поселениями). Кроме того, в совхоз вошли базы «Заготскота» в Виле, Навашине и Кулебаках. То есть разбросанность хозяйства была огромной. До посёлков приходилось добираться на лошадях, машины туда ездили только в сопровождении гусеничных тракторов.

Пахотные земли были далеко не плодородными. Животноводческие помещения – в плохом состоянии. Руководству совхоза предстояло решить множество сложных задач, чтобы выполнить то, ради чего он был образован. Уже через несколько лет принятые меры позволили увеличить урожайность в земледелии. Выросло производство животноводческой продукции, в частности, мяса в живом весе. Возросли среднесуточные привесы. За сдачу тяжеловесного скота на мясокомбинат совхоз получал большие финансовые надбавки.

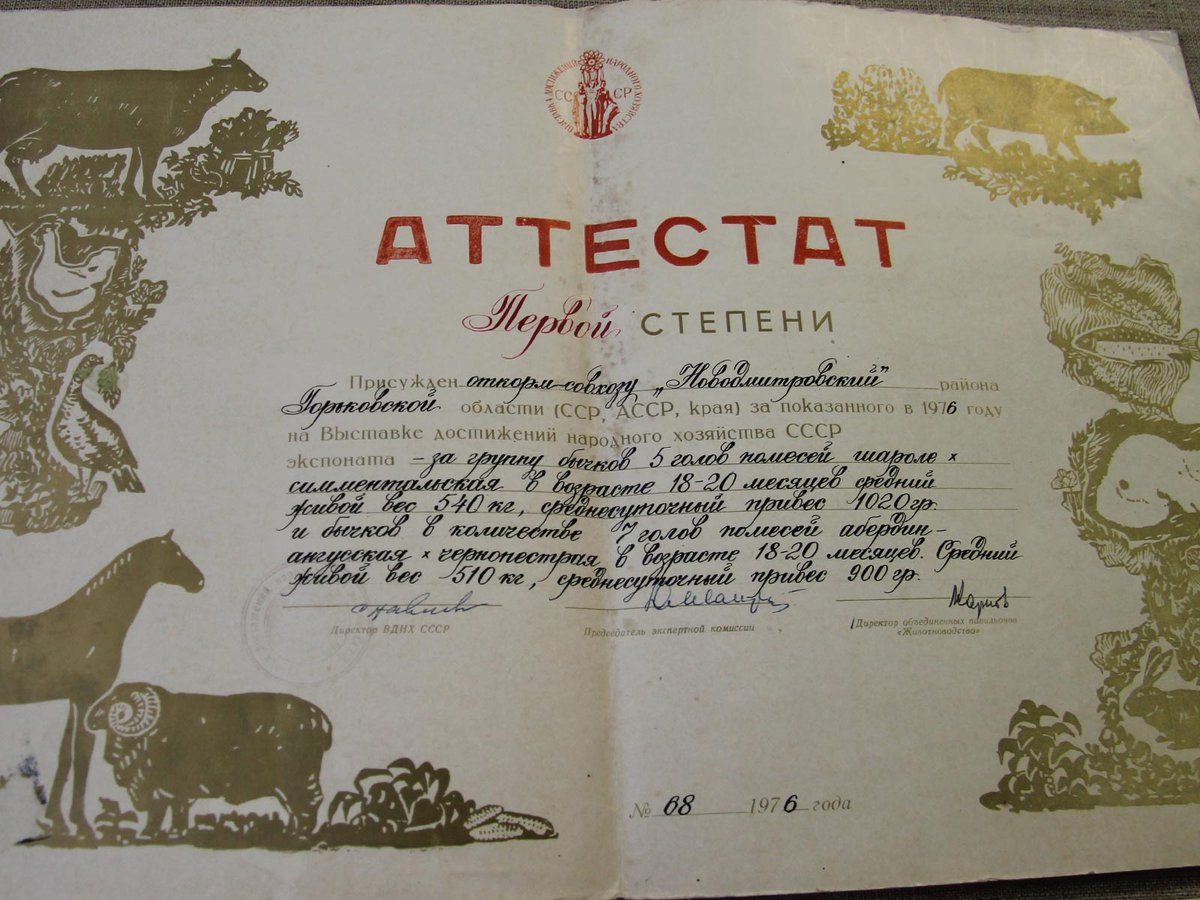

За высокие показатели в животноводстве в 1970-е годы специалистов совхоза неоднократно направляли на ВДНХ. В качестве «наглядного материала» брали с собой быков весом 800-1000 кг каждый для подтверждения успешности откормочных технологий. Аттестаты с выставки, свидетельствующие об отличных результатах, хранятся в музее истории села.

По условиям соцсоревнования Российской Федерации в 1973 году совхозу «Новодмитриевский» присуждена третья денежная премия министерства сельского хозяйства РСФСР. А сколько высоких наград получили труженики сельхозпредприятия в 60-70-е годы за свой самоотверженный труд! Ордена Трудового Красного Знамени вручены директору Николаю Тимонину, телятнице Татьяне Игошиной, трактористу Алексею Глухову, механику Николаю Дёмину. Орденом Знак Почёта отмечены животноводы Раиса Клёнова, Александра Кандрушина и другие аграрии. Различными орденами и медалями награждены десятки работников совхоза.

Для улучшения условий жизни и быта сотрудников возводились дома, клубы, детсады, столовые, дороги. Грандиозным стало строительство дорожного полотна Новодмитриевка – Осиповка – Семилово.

В начале 1980-х годов в селе был построен Дом культуры на 300 мест

1976 г. Совхозу «Новодмитриевский» на ВДНХ вручён аттестат 1 степени за отличный откорм бычков

Село считалось одним из лучших в области

После назначения Николая Тимонина начальником управления сельского хозяйства района директором совхоза в 1979 году стал главный агроном Анатолий Маркин. Непросто было молодому специалисту руководить после такого сильного организатора производства, как Тимонин. Предстояло завершить начатые масштабные проекты и реализовывать новые.

За короткое время в Осиповке построены откормочные площадка и двор, которые обслуживали всего семь человек. Ещё два двора появились в Новодмитриевке, и приезжавшие сюда делегации удивлялись порядку и чистоте на ферме и около неё. Параллельно велось и жилищное строительство. В Новодмитриевке в 1981-1990-м годах 150 квартир приняли новых хозяев. Здесь же возвели Дом культуры на 300 мест, интернат при школе на 80 мест, торговый центр со столовой. В Осиповке построен клуб. В то время на всей территории совхоза появились множество других самых разных объектов производственного и соцназначения.

Достаточно отметить, что за 1979-1991 годы в капитальном строительстве сельхозпредприятие освоило 7,6 млн рублей. Не каждый район области был способен на такие масштабы! А село Новодмитриевка в 1987 году Министерством сельского хозяйства РСФСР по темпам строительства и благоустройства было признано одним из лучших в области!

В эти же годы совхоз стал осваивать молочное направление. Для этого построили два коровника на 200 голов каждый и начали комплектовать поголовье. Вскоре выпуск молока достиг 1000 -1200 тонн.

Совхоз продолжил строительство дороги Новодмитриевка – Осиповка – Семилово – Унор.

Одним из главных достижений этого сельхозпредприятия считается внедрение внутрихозяйственного расчёта всех подразделений и их звеньев, что привело к полной децентрализации управления совхозом. В конечном итоге это позволило увеличить производство мяса и молока, прибыли хозяйства, а значит, и заработную плату сотрудников (в среднем она составляла порядка 300 рублей в месяц). У некоторых она была больше, чем у директора. Работники, помимо неё, получали и солидную 13-ю зарплату.

За плодотворную деятельность совхозу неоднократно вручали переходящее Красное Знамя, Почётные грамоты областного и федерального значения. Николай Дёмин, Антонин Великанова, Александра Кандрушина, Иван Игошин, другим передовики получили правительственные награды, а Анатолий Маркин награждён медалью «За преобразование Нечерноземья».

В начале 1990-х годов совхоз «Новодмитриевский» стал частью подсобного сельского хозяйства ВМЗ, а в 2001 году оно было реорганизовано в ООО «Агрофирма «Металлург». Сейчас это крупнейший поставщик натуральной продукции собственного производства, идущей «от поля до прилавка», для нашего округа и районов области. Выкса, в первую очередь, получает молоко и мясо из отделения «Новодмитриевское».

За этим названием – незабываемая история становления и развития сельского хозяйства южной части округа.

В публикации использованы материалы книги «История села Новодмитриевки», созданной Анатолием Маркиным, Антониной Чураевой и другими. Фото автора и из архива совхоза «Новодмитриевский»

Источник

В поисках фантомного счастья. Часть 1 ::Выксунский рабочий

В мае 2014 года на страницах «ВР» был опубликован большой фоторепортаж о Мяре и Шарнавке – двух соседних деревнях, серьёзно пострадавших от пожаров в 2009-2010 годах.

Стоит отметить, что исторический экскурс в этой статье не предусматривался изначально: информационная журналистика – специфичный жанр, поэтому в указанном материале шестилетней давности были приведены лишь актуальные сведения с места событий и ничего более. А между тем деревни Новского (до июля 1964 г. – Дальнепесоченского) сельсовета Мяря и Шарнавка имеют свои причудливые истории создания. Да и бывшим жителям этих поселений есть что рассказать о советской эпохе, благо в провинции различных событий – как радостных, так и весьма трагичных – тоже хватало с избытком.

Удивительно, но на бескрайних просторах Рунета вы не найдёте ни одной полновесной исторической справки об упомянутых пунктах. Так сложилось, что среди основных краеведческих исследований (металлургия, Великая Отечественная война, архитектура, спорт и пр.) тема «Становление деревень и рабочих посёлков вблизи Выксы» долго находилась в заведомо проигрышной позиции. Настало время исправить это упущение, и новый цикл публикаций в нашей рубрике целиком посвящается шарнавской летописи.

Всё дело в почине

…Человек, пытающийся честным способом изменить свою судьбу, всегда вызывает у окружающих определённые симпатии. Но ещё большего уважения в обществе удостаиваются социально связанные между собой группы людей (семьи), не побоявшиеся начать жизнь с чистого листа. Как правило, такие поступки они совершали вынужденно: отчаявшись терпеть перенаселённость, безземелье и голод, народ поднимался с насиженных мест и вслепую искал счастья на чужбине. В отечественной истории есть множество подобных примеров, но в данном контексте, как вы, наверное, уже догадались, речь идёт о выходцах из владимирского села Дмитриевы Горы, основавших в разное время ряд больших и малых населённых пунктов в выксунских окрестностях (Новодмитриевка, Круглово, Солнце I, Норковка и т.д.). Деревня Шарнавка, образованная в начале XX века, также является классическим лесным выселком дмитриевогорских босяков.

– Мой дед по отцовской линии Тарас Шуянов родился в селе Дмитриевы Горы и переехал в наши края из-за нужды в начале прошлого века, – рассказывает внучка одного из шарнавских основателей, 96-летняя Татьяна Николаевна Мазурина (в девичестве Шуянова). – Нищета гнала народ вперёд, не от хорошей жизни люди тогда переселялись. Дедушка вместе со своим земляком Ореховым выкопал землянку в лесу и стал обживаться, а уж со временем перевёз в Шарнавку жену, сыновей и дочерей. В числе этих детей был и мой папанька – Николай Тарасович Шуянов…

В царские времена крестьяне при выборе нового места обитания, как правило, отталкивались от наличия пресных источников воды в округе. Мелководная речушка Шарнавка, петляющая на лесной равнине, как нельзя лучше подходила для ведения хозяйственной деятельности. Вода – это жизнь, главный источник существования всего живого на земле. «Была бы водица, а зелень зародится», – говаривали наши мудрые предки. Потому в решении переселенцев назвать новообразованную деревню в честь протекающей поблизости реки нет ничего странного, подобная традиция у славян известна с древности.

Малограмотные дмитриевогорцы не оставили нам записей о точной дате основания Шарнавки, однако из бесед с местными старожилами можно установить примерный год массового заселения.

– У моего дедушки Филиппа Поликарповича Орехова было много детей, в том числе четыре дочери, а до Октябрьской революции существовала якобы такая традиция: землю давали только сыновьям, – делится семейной легендой 87-летняя Анна Васильевна Каверина (в девичестве Орехова). – По-видимому, дедушка решил так: в Дмитриевых Горах жуткая перенаселённость, дочери после замужества могут остаться без наделов. Потому-то он вместе со своим знакомым Шуяновым переехал в сторону Выксы, где свободной земли было навалом. В том районе, где им выделили место под застройку, стоял непроходимый лес. Дедушка первое время жил в землянке и разрабатывал землю, а уж позднее в деревню приехали Серовы и родственники Шуяновых и Ореховых. Люди строили избы, обживались потихоньку. Эту историю рассказывал мой отец Василий Филиппович. Он родился в 1900 году, а в Шарнавку его перевезли в девятилетнем возрасте. Вот и считайте, когда деревня зародилась…

Горька работа, да хлеб сладок

Становление Шарнавки как самостоятельного пункта происходило медленно. Валка деревьев, выкорчёвывание пней и обработка почвы простейшими инструментами отнимали массу сил и времени. Неудивительно, что в «Списках населённых мест Нижегородской губернии» 1911 и 1916 годов не встречается упоминаний об этой деревушке, зато в более позднем сборнике от 1925 года указывалось, что в Шарнавке (Новодмитриевская волость) на тот момент числилось 80 человек. До коллективизации приезжие крестьяне активно обживались на новой территории: растили детей, возводили хозяйственные постройки, разводили домашний скот и попутно занимались традиционным для себя земледелием. По воспоминаниям бывших жителей, после создания сельхозартели самой убеждённой коммунисткой в Шарнавке являлась Валентина Лобанова. И неважно, что эта женщина была неграмотной: благодаря активной жизненной позиции она много лет работала бригадиром и была на виду у всей деревни.

Однако наиболее авторитетным местным жителем в довоенные годы считался вышеупомянутый Филипп Поликарпович Орехов. Это был человек удивительной судьбы. Он родился в бедной многодетной дмитриевогорской семье предположительно в 187? году. Познав с ранних лет тяготы и лишения, деревенский паренёк осознал, что чудес не бывает и выбиться в люди ему будет невероятно трудно. Достигнув половозрелого возраста, Филипп Орехов женился на односельчанке, вскоре в семье один за другим появились на свет несколько детей. Когда в начале ХХ столетия из-за перенаселённости в Дмитриевых Горах ситуация стала совсем плачевной, Орехов понял: пора действовать. Он добился разрешения на разработку участка в выксунском лесу и работал как проклятый. Обосновавшись на новом месте, Филипп Поликарпович помог своим родственникам перебраться в Шарнавку. А тут свершилась Февральская, а за ней и Октябрьская революция, страна в одночасье погрузилась в кровавую смуту. Доподлинно неизвестно, попал ли Орехов в горнило Первой мировой войны, но, судя по деревенскому прозвищу «фельдфебель» (унтер-офицерская должность в российской армии до 1917 года), кое-какой армейский опыт у него имелся. В период Гражданской войны, приняв всей душой ленинские идеи, Филипп Поликарпович служил на стороне красных. Правда, коммунистическое равноправие в обществе бывший вояка иногда понимал весьма своеобразно. Анна Каверина в одной из бесед вспоминала о своём дедушке:

– Филипп Поликарпович был видным мужчиной. Стройный, высокий, в Шарнавке к его мнению прислушивались. Во время коллективизации он в числе первых вступил в наш колхоз и чуть ли не до 80 лет был в группе руководителей. Очень любил справедливость: себе слабины не давал и другим не прощал. Например, однажды увидел, как деревенские дети забрались на гороховое поле и стали рвать стручки. Вскочил на лошадь, вмиг домчался и всех хворостиной отстегал. А ведь среди ребятни были и дедушкины родственники, но он всё равно никого не пожалел…

Чтобы убедиться в том, насколько Шарнавка была компактной деревней, достаточно беглого взгляда на послевоенную схему расположения местной инфраструктуры – два десятка домов, три колхозных постройки да несколько деревянных амбаров. К слову, далеко не в каждом выксунском загородном пункте имелись личные складские строения, а вот в маленькой Шарнавке они были. Практичные крестьяне хранили в закромах (сусеках) запасы зерна и домашний скарб на случай пожара, однако после создания сельхоз-артели часть этих складов реквизировали на общественные нужды.

Кстати, после образования шарнавского колхоза им. Молотова в 1931 году один из деревенских амбаров стал «героем» необычной авантюры. Дело было так: в ходе коллективизации у местного жителя Е. Мозолькова, как водится, отобрали личный склад для хранения зерна – мол, ты же заместитель председателя и должен подавать пример остальным, передай своё имущество в «общак». Колхозник повиновался, но обиду затаил. Спустя какое-то время он продал свой бывший амбар, числящийся в колхозном реестре, своей сестре П. Мозольковой, которая тоже являлась членом правления шарнавского сельхозпредприятия. Такая вот круговая порука. В дальнейшем женщина использовала амбар в качестве расходных материалов при строительстве дома. Несколько лет на это грубейшее нарушение колхозного устава все закрывали глаза, однако в октябре 1939 года кто-то из местных жителей опомнился и написал о мозольковской махинации в газету, в конце своего сообщения выразив надежду, что мошенника заставят внести деньги от проданного амбара в фонд сельхозартели. Неизвестно, чем закончилась эта история, но факт остаётся фактом: через несколько лет жителей с фамилией Мозольков(а) в Шарнавке уже не числилось…

Не шли в колхоз – маялись, пришли – покаялись

14-й пункт 7-го раздела советского колхозного устава в 1930-е годы гласил: «Беременные и кормящие колхозницы освобождаются от работ за месяц до родов и на месяц после родов с сохранением за ними содержания за эти два месяца в половинном размере средней выработки ими трудодней…»

Вот так в довоенную сталинскую эпоху трудились наши деревенские женщины: с огромным животом, вплоть до самого разрешения от бремени они выходили на работы в поле. Условия труда зачастую были ужасающими, но в то время вся страна держала курс на индустриализацию, и о здоровье простых смертных было не принято рассуждать вслух. Как говорится, не время плакаться, мы на пути великих свершений.

– До войны на окраине Шарнавки установили простенькие механизмы – веялку и молотилку, – восстанавливает в памяти сталинскую эпоху правления Анна Каверина. – В молотилке имелся барабан, куда закидывали собранные снопы. Прокрутится барабан, отделит рожь от соломы, а потом полученное зерно подают на веялку. Часами крутили ручку и пыль глотали. Но это ещё что, позднее в Шарнавку привозили комбайны для веяния, вот тогда наступал ад! Засыплешь зерно в приёмник, а комбайн этот проклятущий всё хапает и хапает! Вот тута пы-ыль на всю округу! Завязывали на лице тряпочку, но всё равно задыхались…

В то время как с партийных трибун неслись высокопарные речи о победе ликбеза и всеобщем бесплатном образовании в стране, количество неграмотных граждан в каждой отдельно взятой советской области по-прежнему было огромным. Если, к примеру, обратиться к конкретным статистическим данным 1935 года по Дальнепесоченскому сельсовету, куда входила деревня Шарнавка, то довоенные цифры просто поражают: 206 неграмотных и 230 малограмотных! Но разве возникнет у колхозника стремление к учёбе, если он перебивается с хлеба на воду, а тут ещё новые поборы обдирают его как липку?!

– Каждый год мы сдавали государству 8 килограммов масла, сколько-то яиц и килограммов шерсти. И так денег нет, а тут ещё новую уловку придумали – займы! На них обязательно надо было подписываться, хоть тресни! – восклицает Анна Каверина. – А ещё до войны к нам в деревню приходили уполномоченные, отбирали всё подчистую, даже картошку из подпола вытаскивали! Вот как жили… Помню, уполномоченные в очередной раз пришли к нам в дом, стали обыскивать. У мамы была ножная швейная машинка, так и ту хотели у нас отобрать! Маша, сестра моя малолетняя, взяла сковородник и давай одному из них по спине стучать – дескать, хоть машинку оставь! Уполномоченный говорит матери: «Отними у неё, чего она дерётся?» А мать передразнивает: «Отними! Она хоть и маленькая, а понимает, что ты всё последнее у нас утаскиваешь!».

И такие позорные ситуации с изъятием всего мало-мальски ценного у шарнавских колхозников в 1930-1940-е годы были не редкостью:

– В 14 лет я осталась сиротой. Братишке и младшей сестрёнке была за мать и отца, – говорит бывшая жительница деревни, 85-летняя Мария Павловна Пугачёва (в девичестве Орехова). – Всё хозяйство тащила практически в одиночку, сельхозналог все жилы из нас вытягивал. Был у нас телёночек, так пока я дома отсутствовала, пришли люди и поймали его. Увезли, взвесили, а мне потом справку выдали, что поставки по мясу выполнены. А ещё была у нас одна овечка. Весу-то в ней всего ничего, а шерсти государству сдай по плану сколько сама овечка весит! Вспоминать страшно…

Следует иметь в виду, что местный колхоз им. Молотова в середине минувшего века считался одним из ведущих овцеводческих хозяйств в районе. По словам Анны Кавериной, в лучшие годы отара в Шарнавке насчитывала до полутысячи голов, и это без молодняка, находящегося на вскармливании.

– В овчарне мы работали вдвоём – я и ещё одна шарнавская девушка, работы хватало, – рассказывает Анна Васильевна. – Сколько мы ягнят в отдельном хлеве выходили! Утром придёшь на работу – ягнёнок голодный по загону бегает, а у матери молока нет. Выкармливали из бутылки, нам для этих целей правление колхоза специально даже одну корову выделило. Маленький ягнёнок за день и литра молока не выпивал, но рос быстро. И знаете, каких красавцев баранов выращивали – загляденье! В нашем колхозе разные породы разводили – и мясные, и для получения шерсти. Хорошая мясная овечка могла около 70 килограммов весить, а у тонкорунных была особая шерсть – кудрявая и очень мягкая…

Работница местной овчарни Анна Каверина (в девичестве Орехова) с новорождённым ягнёнком позирует приезжему фотографу (снимок сделан ориентировочно в начале-середине 1950-х годов)

Для размещения колхозного скота ещё в начале 1930-х годов на окраине деревни построили сильно вытянутую в длину животноводческую ферму. Ближний к избам отсек отвели под конюшню (49 голов в 1939 году), в среднем находилась овчарня (170 голов), а в самом дальнем отделении располагался коровник. При этом мясомолочное производство в Шарнавке было развито довольно слабо: здесь не разводили поросят, а накануне войны в местной сельхозартели числилось всего 34 коровы. Правда, в 1939 году в деревню завезли племенного бычка красной горбатовской породы, однако на этом помощь со стороны закончилась…

Клавдия Фёдоровна Жигулёва (в девичестве Никитаева, 80 лет): «Наша семья после войны переехала в Выксунский район из вознесенского посёлка Кузмола. Сначала жили в деревне Тайге у маминой родственницы, а в 1946 году перебрались в Шарнавку. Снимали там квартиру, потом построили дом. Жили бедно, первое время у нас даже скотины не было. Но постепенно обживались: завели коровку, поросят, кур. У папы характер был покладистый, а вот у мамы – взрывной, но нас, детей, родители никогда не бранили, а уж если мы что-то не так делали, они только качали головой – мол, нельзя так. Отец с матерью поучали: «Чтоб никаких ссор, понятно? Если где плохое увидели – молчок! Услышат что-то люди, но не от нас!» Мы же в Шарнавке самыми последними переселенцами были, многие поначалу искоса на нас смотрели… В начале 60-х я поехала на заработки в Воронежскую область на уборку сахарной свёклы, там познакомилась с будущим супругом. В 23 года вышла замуж, родила дочь и уехала жить к родне супруга в Канергу – село в Ардатовском районе. Через год мы перебрались в Шарнавку, там я родила ещё двух дочек. Много лет трудилась в нашем колхозе разнорабочей, но к концу 70-х деревня начала пустеть, работы не было. В 1978 году купила дом в Выксе, с тех пор живу в городе. Что вам сказать – одинаково плохо нам жилось в деревне при всех правителях, вместо денег трудодни получали. Вот если бы в Шарнавке были созданы нормальные условия для жизни, никто бы оттуда не уезжал…»

Клавдия Фёдоровна Жигулёва (в девичестве Никитаева, 80 лет): «Наша семья после войны переехала в Выксунский район из вознесенского посёлка Кузмола. Сначала жили в деревне Тайге у маминой родственницы, а в 1946 году перебрались в Шарнавку. Снимали там квартиру, потом построили дом. Жили бедно, первое время у нас даже скотины не было. Но постепенно обживались: завели коровку, поросят, кур. У папы характер был покладистый, а вот у мамы – взрывной, но нас, детей, родители никогда не бранили, а уж если мы что-то не так делали, они только качали головой – мол, нельзя так. Отец с матерью поучали: «Чтоб никаких ссор, понятно? Если где плохое увидели – молчок! Услышат что-то люди, но не от нас!» Мы же в Шарнавке самыми последними переселенцами были, многие поначалу искоса на нас смотрели… В начале 60-х я поехала на заработки в Воронежскую область на уборку сахарной свёклы, там познакомилась с будущим супругом. В 23 года вышла замуж, родила дочь и уехала жить к родне супруга в Канергу – село в Ардатовском районе. Через год мы перебрались в Шарнавку, там я родила ещё двух дочек. Много лет трудилась в нашем колхозе разнорабочей, но к концу 70-х деревня начала пустеть, работы не было. В 1978 году купила дом в Выксе, с тех пор живу в городе. Что вам сказать – одинаково плохо нам жилось в деревне при всех правителях, вместо денег трудодни получали. Вот если бы в Шарнавке были созданы нормальные условия для жизни, никто бы оттуда не уезжал…»

В настоящее время на окраине Шарнавки находится

частное животноводческое хозяйство, не имеющее никакого отношения к истинной

летописи деревни

Источник